+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

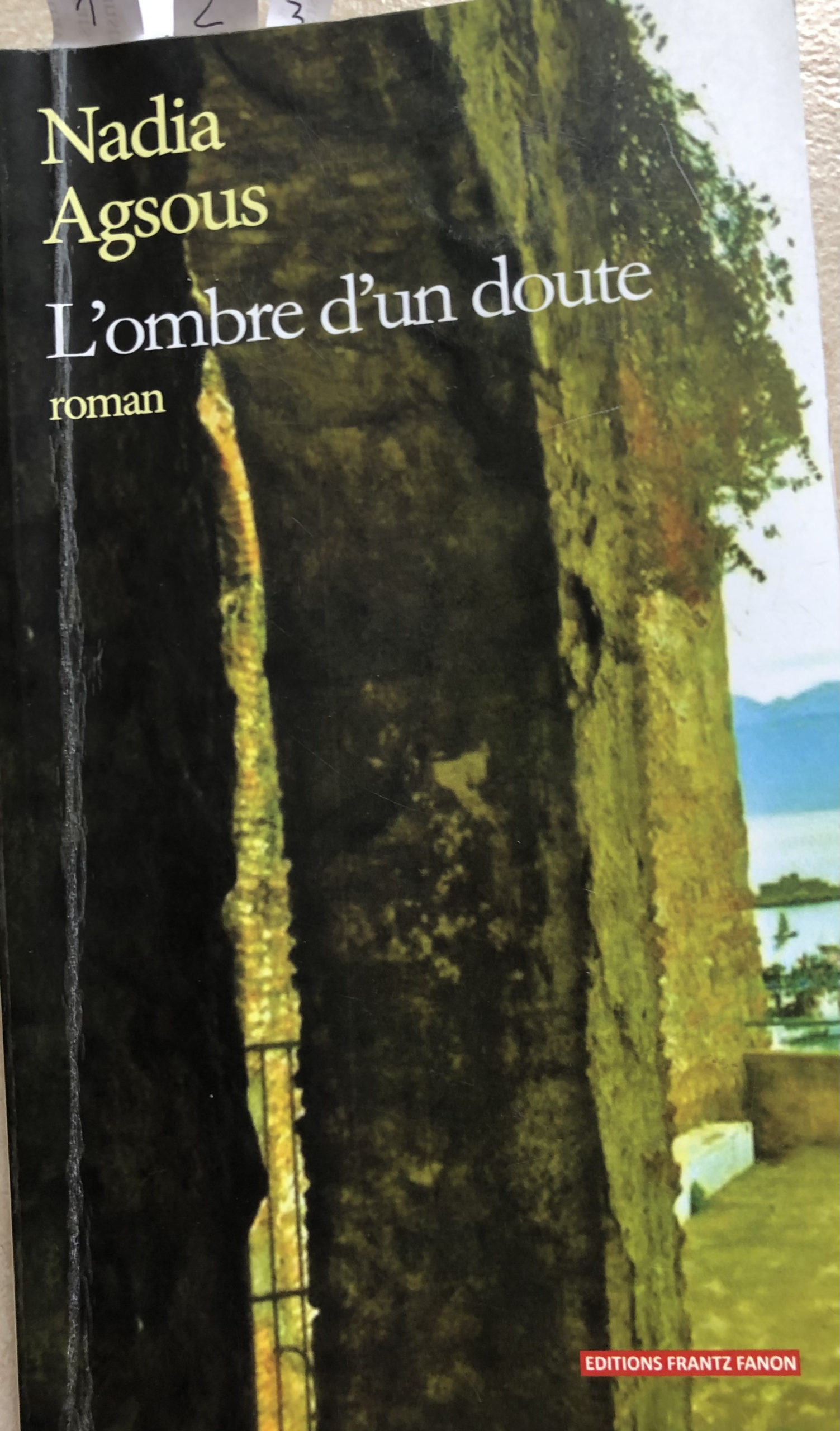

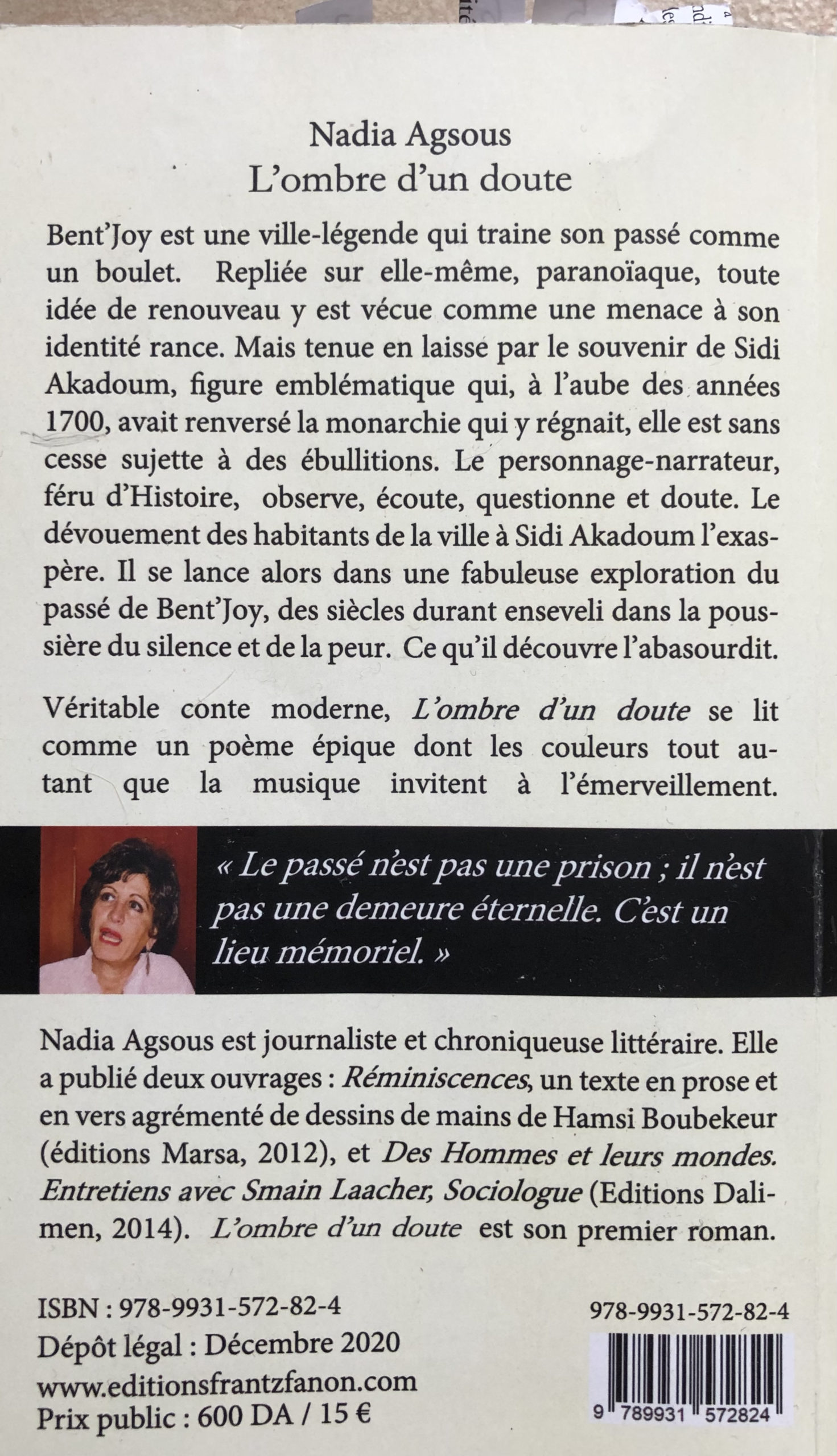

LIRE L’INTÉGRALITÉ DU DOSSIER, ICI – CLIQUER

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

LIRE L’INTÉGRALITÉ DU DOSSIER, ICI – CLIQUER

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

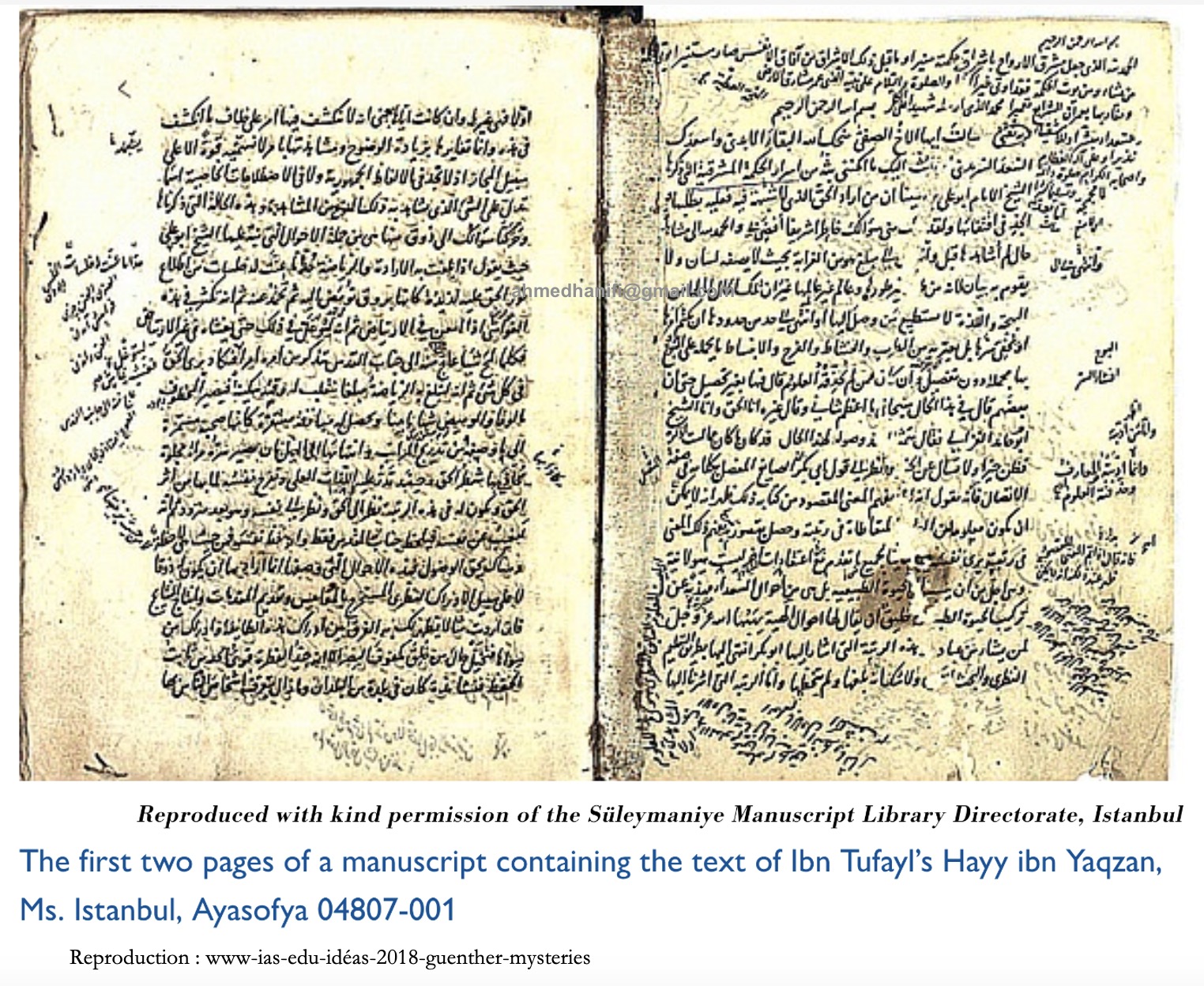

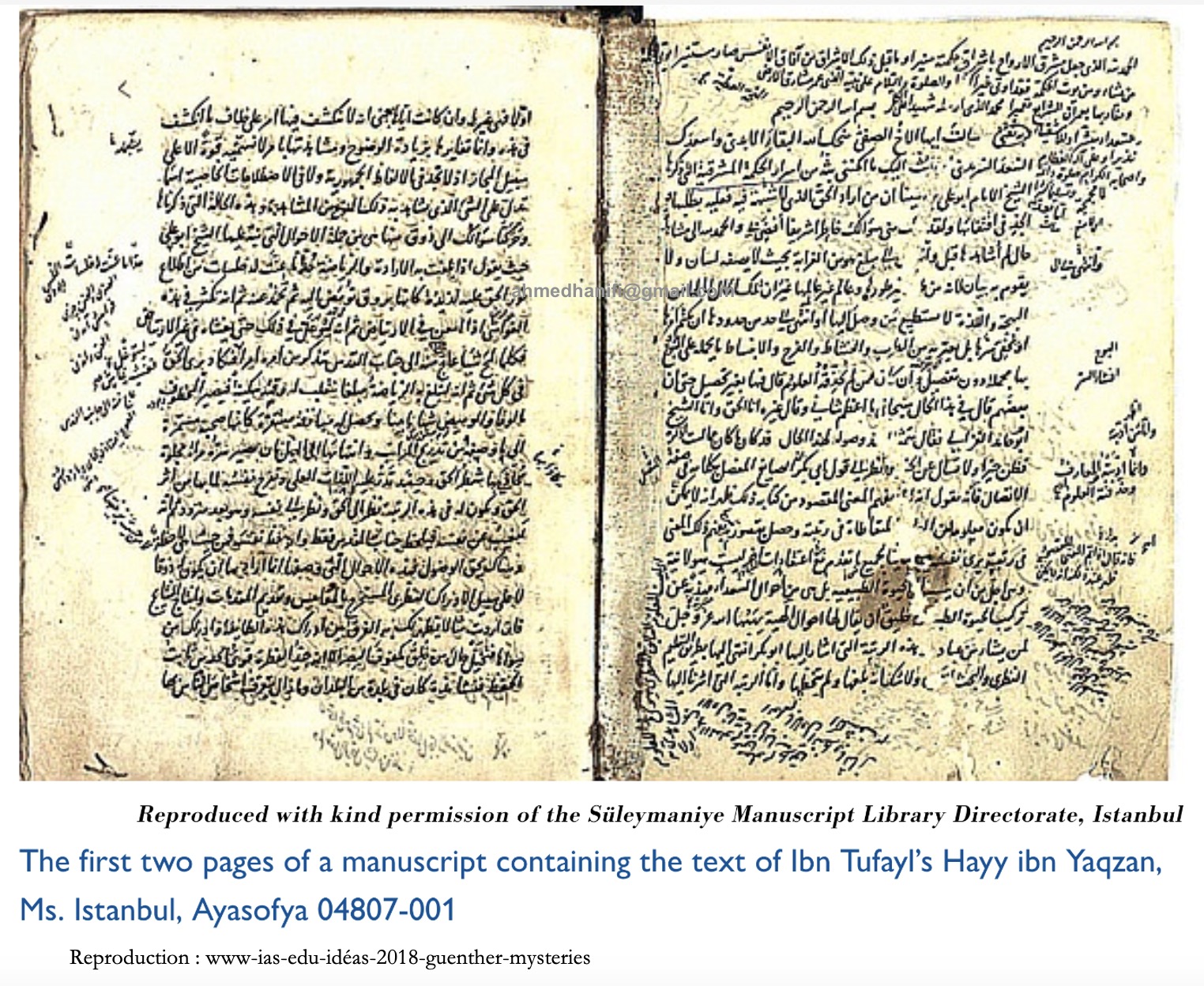

La foire du livre de Francfort s’ouvre aujourd’hui mardi 17 octobre. De nombreux éditeurs la boycottent à cause de l’annulation de la remise du prix LiBeraturpreis 2023 que l’écrivaine palestinienne Adania Shibli devait recevoir ce vendredi 20 pour son livre « Tafsil Thanawi », « Un détail mineur » (ed. Actes Sud), (Eine Nebensache en allemand). La rencontre programmée de l’autrice avec le public de la foire, en présence de Günther Orth son traducteur allemand, a également été annulée. Que raconte Adania Shibli dans son livre ? Un crime commis dans le désert Israélien durant la Naqba en août 1949 par des soldats israéliens sur une jeune bédouine palestinienne qu’ils venaient de kidnapper et violer.

Une pétition signée par 600 écrivains dont trois prix Nobel, Annie Ernaux, le Tanzanien Abdulrazak Gurnay, la Polonaise Olga Tokartczuc a été publiée par Le Monde daté 16 octobre contre ces annulations. Cette tribune est intitulée : « La Foire du livre de Francfort déclare rendre les voix israéliennes “audibles” tandis qu’elle réduit l’espace accordé aux voix palestiniennes ». On interdit maintenant aux Palestiniens de se défendre, de s’exprimer sur la littérature. Ils se doivent même de se taire. Bientôt ne plus respirer. Je ne suis pas abonné au journal Le Monde, je n’ai donc pas accès au texte complet. Si vous l’avez, adressez-le moi. Merci.

_________________________________

Le texte qui suit se trouve sur « Agence Medias Palestine ».

Qui est Adania Shibli ?

Née en Palestine en 1974, Shibli a vu ses œuvres être publiées partout dans le monde arabe et en Europe depuis la fin des années 1990. Elle a écrit des romans, des pièces, des nouvelles et des essais narratifs, tous sont publiés dans des anthologies, des livres d’art, et des magazines littéraires et culturels, et son œuvre a été traduite en de nombreuses langues, dont l’anglais, le français, l’allemand, l’italien, l’hébreu et le coréen, des langues qu’elle-même connaît.

Elle a remporté à deux reprises le Prix du jeune écrivain de l’année, de la Fondation Abdel Mohsin Qattan : d’abord en 2001 pour son roman Masaas, traduit en anglais par Paula Haydar sous le titre Touch, une nouvelle qui se concentre sur une jeune fille qui est la plus jeune de neuf sœurs dans une famille palestinienne ; et puis en 2003 pour Kulluna Ba’id Bethat al Miqdar aan el-Hub, traduit par Paul Starkey sous le titre We Are All Equally Far from Love (Nous sommes tous également loin de l’amour), sur une adolescente employée dans un bureau de poste, qui fait la découverte d’une mystérieuse série de lettres d’amour.

Si elle a écrit trois romans en arabe, Shibli a également travaillé sur des œuvres non fictionnelles, notamment un livre d’art intitulé Dispositions et une collection d’essais éditée sous le titre A Journey of Ideas Across : In Dialogue with Edward Said (Un voyage d’idées à travers : un dialogue avec Edward Said).

Shibli, qui vit entre Jérusalem et Berlin, est titulaire d’un doctorat de l’Université de Londres-Est et elle a également consacré une grande partie de son temps à la recherche universitaire. Elle a été professeure invitée au Département de philosophie et d’études culturelles à l’Université Birzeit, en Palestine.

De quoi parle Un détail mineur ?

Le dernier roman de Shibli se déroule en deux étapes et tourne autour d’un crime violent commis durant l’été 1949 en Palestine, quand des soldats israéliens exterminent un campement de Bédouins dans le désert du Néguev, dont une adolescente qui est violée, tuée et enterrée dans le sable.

Bien des années plus tard, une autre jeune femme de Ramallah part à la découverte des évènements qui entourent cet acte odieux, qualifié de crime « mineur » à l’heure actuelle, qui a été commis 25 ans jour pour jour avant sa naissance.

« Il en résulte une méditation obsédante sur la guerre, la violence et la mémoire, allant au cœur de l’expérience palestinienne de la dépossession, d’une vie sous occupation, et la difficulté persistante de reconstituer un récit face à un effacement et une déresponsabilisation toujours en cours », peut-on lire dans la description du livre sur le site de l’International Booker Prize.

Depuis sa sortie, le livre a été largement salué par les cercles littéraires du monde entier.

Parmi ses admirateurs, le romancier sud-africain et lauréat du Prix Nobel, JM Coetzee, qui déclare : « Adania Shibli fait un pari en confiant notre accès à l’évènement clé de son roman – le viol et le meurtre d’une jeune Bédouine – à deux narrateurs profondément égocentriques – un psychopathe israélien et un détective amateur palestinien avec un degré élevé d’autisme – mais sa méthode d’indirection se justifie pleinement quand son livre en arrive à sa conclusion décapante».

Dans une critique dans The Guardian, un intervenant écrit : « La terreur que Shibli évoque s’intensifie lentement, ardemment, jusqu’à ce qu’elle reluise sur la page… Le livre est, à chaque étape, dangereusement et terriblement bien écrit ».

« Ma littérature ne parle jamais de la Palestine »

Bien que Shibli maîtrise un certain nombre de langues, elle n’écrit la fiction que dans la langue arabe, « parce que cette langue est une sorcière – une sorcière incroyable, drôle, folle, généreuse, et indulgente » dit-elle dans un entretien avec Bomb Magazine, en 2020.

« Elle m’a tout permis» dit-elle. «C’est l’espace de la liberté la plus intime que j’ai connue dans ma vie ».

Une grande partie de ce qu’elle a écrit se concentre sur la Palestine, même si elle affirme que sa préoccupation pour sa patrie est personnelle, plutôt que littéraire.

« Elle forme ma littérature ; mais ma littérature ne parle jamais de la Palestine», dit-elle dans la publication. «Elle se situe plutôt à l’intérieur et à partir de la Palestine comme une condition de l’injustice ; de la normalisation de la douleur et de la dégradation. Elle révèle les limites de la langue ».

Et elle ajoute : «Ma quête dans le cas de la Palestine n’est pas de m’occuper des opinions et des postures, mais de ceux qui souffrent. Nous n’avons que nous-mêmes dans de tels cas, car les privilégiés ne risqueront jamais leur privilège s’ils peuvent continuer à l’utiliser».

Source : The nationalnews

——————-

Voici ce qu’en dit l’éditeur français (Actes Sud) de « Un détail mineur »

En 2003, un quotidien israélien, Haaretz, révèle qu’en août 1949 des soldats ont kidnappé, violé collectivement, puis tué et enterré une jeune bédouine du Néguev. Un crime qui s’inscrit dans la lignée des massacres commis à cette époque charnière pour terrifier ce qui restait des habitants de cette zone désertique.

Soixante-dix ans plus tard, Adania Shibli s’empare de cet “incident” dans un récit qui s’articule en deux temps nettement marqués. La première moitié relate le déroulement du crime avec une objectivité quasi chirurgicale. Elle met en scène deux personnages principaux : un officier israélien anonyme, maniaque de l’ordre et de l’hygiène, qui envahit les pages de sa présence hypnotique, et sa victime, comme lui jamais nommée. La seconde partie est narrée à la première personne, sur un ton très subjectif et ironique, par une Palestinienne d’aujourd’hui, obsédée par un “détail mineur” de l’incident : le fait qu’il se soit produit vingt-cinq ans jour pour jour avant sa naissance. Bravant les obstacles imposés par l’occupant, elle parvient à se rendre dans le Néguev dans l’espoir d’exhumer le récit occulté de la victime. Mais la détective en herbe ne tardera pas à tourner en rond… Longuement mûri, ce roman décapant dénonce en peu de pages, au-delà du contexte israélo-palestinien, le viol comme banale arme de guerre, et aborde subtilement le jeu de la mémoire et de l’oubli.

_________________________

El Watan, mardi 3 octobre 2023

Rencontre autour de l’œuvre de Mohammed Dib à l’institut français de Constantine : Des contes enchanteurs d’un auteur universel

Par S. Arslan

On ne présente plus Mohamed Dib. On le lit pour apprécier son style inimitable.

Plonger dans ses œuvres, c’est découvrir ou redécouvrir leur portée universelle et humaniste. Grand romancier, il est plus connu par sa célèbre trilogie Algérie (La Grande maison en 1952, L’incendie en 1954 et Le métier à tisser en 1957), merveilleusement adaptée en 1972 à la télévision algérienne par Arezki Berkouk, alias Mustapha Badie, réalisateur du fameux feuilleton El Hariq.

Durant une très longue carrière, s’étalant de 1946 jusqu’à sa mort en 2003, jalonnée d’une œuvre abondante et variée, Dib avait produit des poèmes, des romans, du théâtre, des nouvelles, mais aussi des contes pour enfants. Oui des contes. Une œuvre qui vient d’être revisitée au détour d’une réflexion sérieuse et un débat passionnant entre la fille de Dib, Assia, documentaliste installée à Grenoble, et sa nièce, petite-fille de l’écrivain, Louise, une graphiste et typographe douée, ayant beaucoup roulé sa bosse dans ce domaine grâce à son esprit créatif et foisonnant d’idées.

Le projet inédit, qui a pris cinq ans pour voir le jour, a donné lieu à un coffret de six contes pour enfants écrits par Mohamed Dib à différentes étapes de sa vie.

Un produit édité chez Barzakh et présenté dans l’après-midi du 30 septembre à l’occasion d’une sympathique table ronde animée à l’Institut français de Constantine par Assia et Louise Dib. Une rencontre ayant drainé aussi un public intéressé, qui a eu tout le plaisir de découvrir les talents avérés de deux charmantes dames excellant dans la lecture passionnante et passionnée des contes de Dib, en français par Taos Azzam, coach de théâtre, et en arabe dialectal par Leïla Touchi, comédienne.

Une aventure éditoriale

«Cette première édition algérienne du coffret intitulé Baba Fekrane et autres contes a été une véritable aventure éditoriale, au vu des conditions de sa préparation, sa conception, les aspects techniques qui ont marqué sa préparation. Nous avons réuni six contes écrits par Mohamed Dib sur du beau papier, un projet qui a été réalisé grâce au soutien financier de l’Institut français et l’aide des éditions Barzach qui ont une vieille tradition éditoriale avec l’écrivain. C’est un coffret dont la publication nous tenait vraiment à cœur», a confié Louise.

Ce coffret rappelle les débuts de Mohamed Dib dans l’écriture des contes pour enfants. Il avait publié en 1958 aux éditions La Farandole, son premier album de contes portant le même titre, Baba Fekrane. «Mon père avait un rapport particulier à l’enfance et un attachement au personnage enfantin ; on cite l’exemple d’Omar dans la trilogie ; ça vient du fait qu’il avait été orphelin de père alors qu’il avait à peine 11 ans. Il avait quitté brusquement le monde de l’enfance ; il était l’aîné ; il avait dû prendre la responsabilité de la famille», a expliqué sa fille Assia. Cette dernière rappelle une expression de son père : «L’enfance devient du coup ce paradis perdu.»

Plusieurs personnages de l’enfance sont présents dans certaines œuvres de Dib, à l’exemple d’Omar dans la trilogie, Lily Bell dans L’infante maure, et d’autres dans ses romans nordiques écrits à partir de 1989, et dans son recueil de poèmes L’enfant jazz. Dib s’est beaucoup inspiré dans ses contes des lieux de son enfance qui ne l’ont jamais quitté.

Dans une photo prise de l’écrivain alors qu’il était enfant, on pourrait facilement imaginer le petit Omar dans l’allure de ce garçon qu’était Mohamed Dib. «Mon père avait commencé à écrire des contes pour enfants à l’âge de 35 ans ; il y a une partie de ces contes un peu moins connus ; on connaît les contes apparus en album, mais il y a aussi des contes insérés dans les romans et d’autres publiés dans les revues.

Ses trois premiers contes sont parus dans la revue Horizons en 1958, dont Le petit oiseau qui a trouvé un grain de blé et L’histoire du chat qui boude, alors que son conte Baba Fekrane est paru aux éditions La Farandole», révèle Assia Dib. En fait, Mohamed Dib avait connu deux périodes d’écriture de contes. La première qui s’étale entre 1950 et 1960 a vu la parution de contes inspirés de la tradition orale algérienne. Dans une seconde période, il écrira des contes qu’il a inventés et qui étaient destinés à être insérés dans ses romans à l’exemple de ceux de la phase nordique de ses œuvres.

Baba Fekrane et autres contes

À propos de ces contes, Assia Dib lit des notes de son père. «Je les avais beaucoup travaillés pour atteindre ce côté abouti de la poésie populaire qui rend le texte invisible», écrivait-il. Mais il y a toujours ce côté particulier dans les contes de Mohamed Dib. Il les raconte dans un style inimitable, avec un sentiment de renouvellement. On n’oublie pas de noter que des contes comme Seigneur, Warda marchera-t-elle ?, Barbe de plumes, Salem et le méchant sorcier, Baba Fekrane,

L’histoire du chat qui boude, et L’hippopotame qui se trouvait vilain réunis dans le coffret présenté au public, sont autant de merveilles populaires, qui ont ce côté enchanteur chargé d’humour et qui portent une morale et un aspect éducatif, rappelant cette belle enfance et ces soirées passées à écouter avec attention la grand-mère raconter ces pans du patrimoine qui se perd avec l’avènement de l’internet et des antennes paraboliques.

Mohamed Dib avait bien raison de dire : «Il est une contrée de cette culture qui est particulièrement passionnante pour un écrivain, c’est le conte. La transmission est purement orale. La mémoire du peuple est la bibliothèque nationale de l’Algérie.»

Des paroles si simples, mais qui ont pris des siècles pour être parachevées, comme les perles qui terminent les contes de Mohamed Dib : «Nous sommes allés tout au long de la route et nous avons trouvé un sac de perles, les grosses pour moi et les petites pour toi.»

S. Arslan, El Watan

______________________________________________

°

CLIQUER ICI POUR VOIR ORAN, ÉCOUTER KHALED

°

______________________________________________

Extrait du documentaire TV « L’Algérie vue du ciel », un documentaire franco-algérien réalisé par Yann Arthus-Bertrand et Yazid Tizi, sorti en 16 juin 2015.

J’ai ajouté la chanson magnifique de Ahmed Wahby « Oran » (Wahran) chantée ici par Khaled.

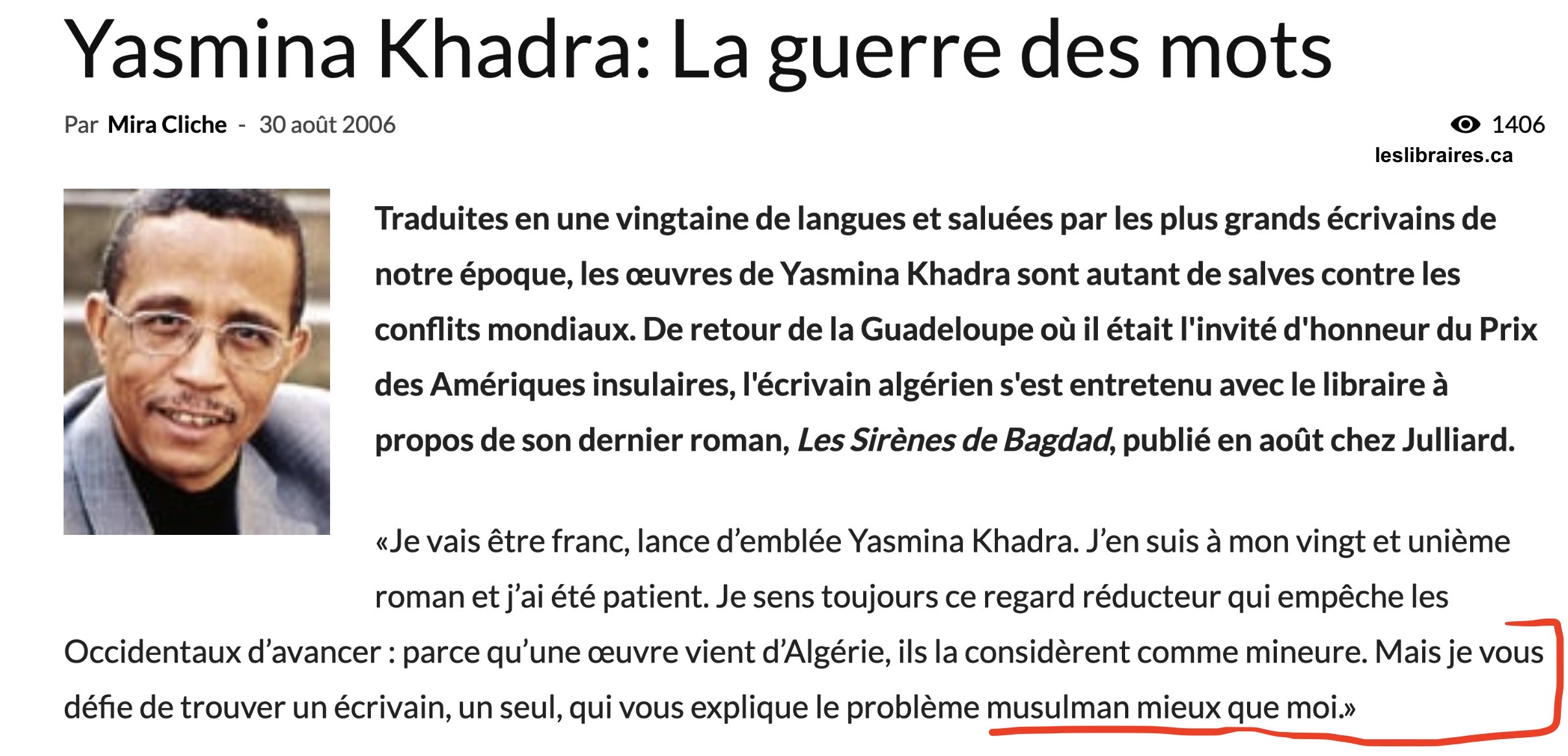

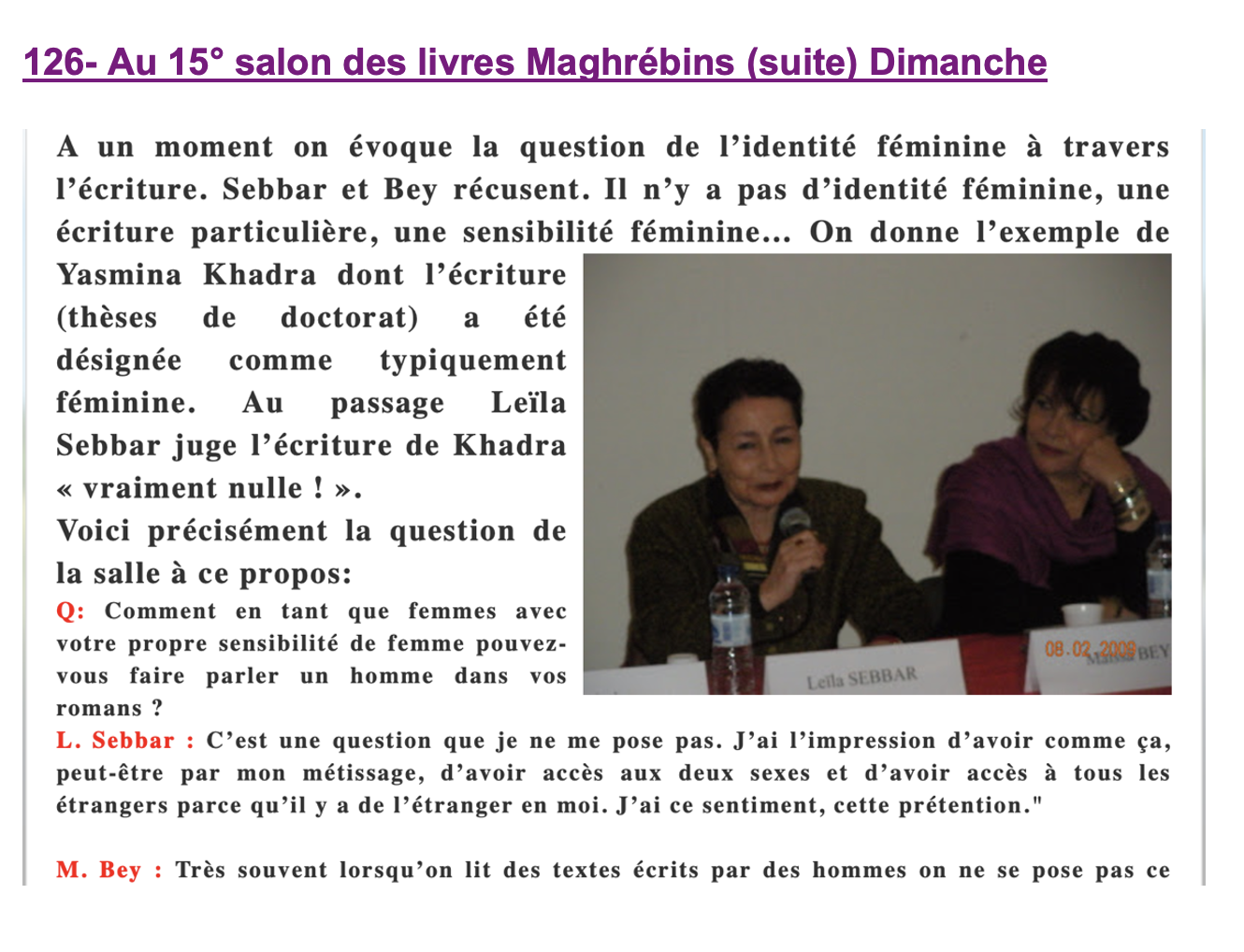

Cela a commencé par la lecture de ce texte outrancière ment violent de Yasmina Khadra qui répond semble-t-il à un autre de Rachid Boudjedra.

Voici le texte de Khadra sur sa page FB, puis repris par « Chroniques algériennes » récemment.

J’ai volontairement ajouté les commentaires de utilisateurs de Facebook.

______________________________________

Dans l’ordre…

C’est dire l’envergure ! Mais…. je n’ai pas lu le livre à l’origine de tout cela, le livre de Rachid Boudjadra, « Les contrebandiers de l’Histoire » (ed Frantz Fanon, 2017)

Voici mon mot du 20 mars et les commentaires qui ont suivi

Et les commentaires

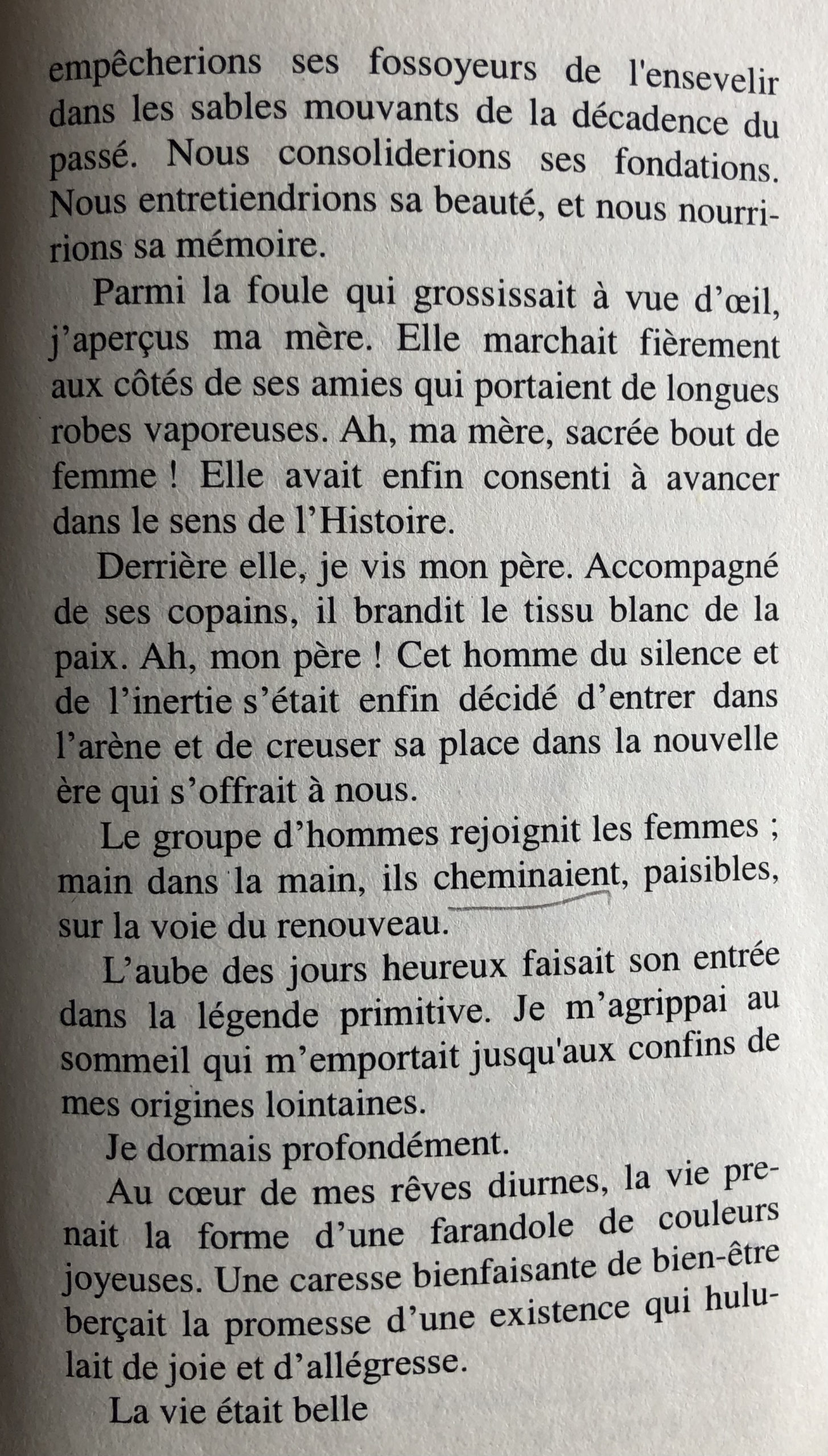

Ce matin, mardi 21 mars, j’ajoute un mot et ces pages des deux romans dont j’ai extrait hier les phrases.

Mon mot:

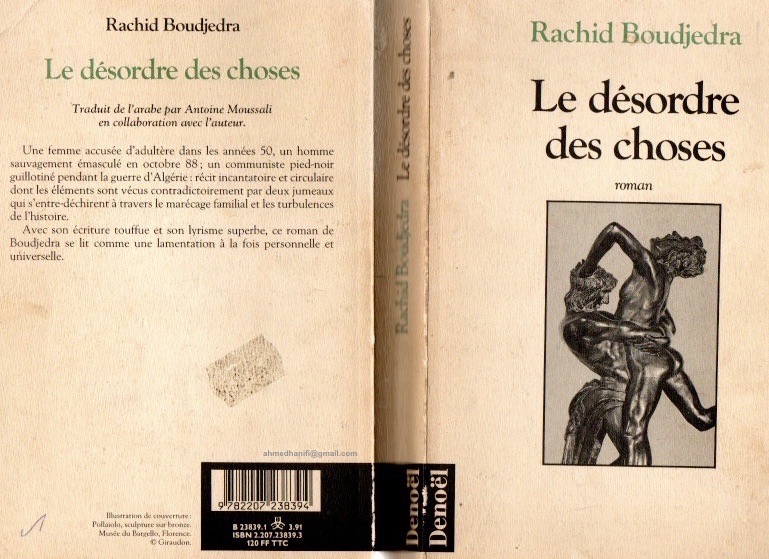

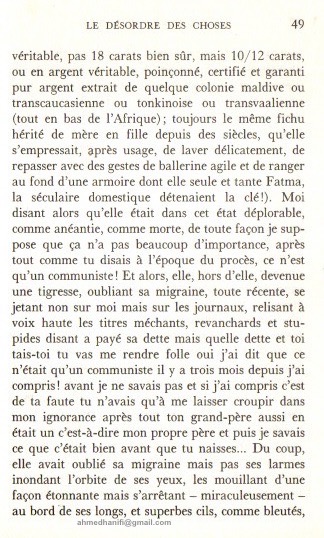

L’écriture de Rachid Boudjedra (81 ans),« Faulknérienne », une écriture qui se mord la queue (en spirale, circulaire), traverse toute son œuvre. Il use aussi du monologue intérieur, malmène en quelque sorte les schémas classiques d’écriture. Ses textes sont parfois fragmentaires. Il scrute de l’intérieur, les profonds mouvements sociétaux, il dénonce l’ordre sociétal établi, la violence qui traverse la société. Boudjedra use de l’inter et de l’intratextualité. Boudjedra se définit comme un artiste. Elle est loin, très loin de l’écriture de Khadra. Un mot pour dire que depuis quelques décennies, Boudjedra écrit en arabe, puis il adapte (différent de traduire) en français ses propres textes. Est-ce le cas pour tous ses écrits ? à vérifier. Il demeure, dans la durée, l’un des plus importants (sinon le plus important après Kateb Yacine) auteurs algériens. L’écriture mise à part, il est insupportable (trop long à détailler).

Je joins ici (à la suite de ces pages des romans) une vidéo concernant l’autre auteur. Il s’agit d’une émission très célèbre de France Inter (et très ancienne, créée en 1955 !). Écoutez-la. Ces critiques littéraires de l’incontournable « Masque et la plume » sont « sans pitié » comme on dit.(CLIQUER SUR LE LIEN, EN BAS DE CETTE PAGE, EN ROUGE)

Les pages…

_______________________________________________

//////////////////////////////////////////////////////////////////

CLIQUER ICI POUR ÉCOUTER L’ÉMISSION « LE MASQUE ET LA PLUME » à propos de Yasmina Khadra

//////////////////////////////////////////////////////////////////

VOIR AUSSI:

http://leblogdeahmedhanifi.blogspot.com/2021/02/739-yasmina-khadra-est-un-ecrivain.html

__________________________________

ANNIE ERNAUX recevra officiellement le prix Nobel de littérature à Stockholm, demain samedi 10 décembre 2022. Voici l’intégralité de son discours devant l’Académie suédoise.

« Le prix Nobel de littérature 2022 a été décerné à Annie Ernaux ‘‘pour le courage et l’acuité clinique avec lesquels elle débusque les racines, les éloignements et les contraintes collectives de la mémoire personnelle’’. » © Fondation Nobel 2022©

Par Annie Ernaux

(La vidéo suit le texte)

Par où commencer ? Cette question, je me la suis posée des dizaines de fois devant la page blanche. Comme s’il me fallait trouver la phrase, la seule, qui me permettra d’entrer dans l’écriture du livre et lèvera d’un seul coup tous les doutes. Une sorte de clé. Aujourd’hui, pour affronter une situation que, passé la stupeur de l’événement – « est-ce bien à moi que ça arrive ? » –, mon imagination me présente avec un effroi grandissant, c’est la même nécessité qui m’envahit. Trouver la phrase qui me donnera la liberté et la fermeté de parler sans trembler, à cette place où vous m’invitez ce soir.

Cette phrase, je n’ai pas besoin de la chercher loin. Elle surgit. Dans toute sa netteté, sa violence. Lapidaire. Irréfragable. Elle a été écrite il y a soixante ans dans mon journal intime. « J’écrirai pour venger ma race. » Elle faisait écho au cri de Rimbaud : « Je suis de race inférieure de toute éternité. » J’avais 22 ans. J’étais étudiante en lettres dans une faculté de province, parmi des filles et des garçons pour beaucoup issus de la bourgeoisie locale. Je pensais orgueilleusement et naïvement qu’écrire des livres, devenir écrivain, au bout d’une lignée de paysans sans terre, d’ouvriers et de petits commerçants, de gens méprisés pour leurs manières, leur accent, leur inculture, suffirait à réparer l’injustice sociale de la naissance. Qu’une victoire individuelle effaçait des siècles de domination et de pauvreté, dans une illusion que l’École avait déjà entretenue en moi avec ma réussite scolaire. En quoi ma réalisation personnelle aurait-elle pu racheter quoi que ce soit des humiliations et des offenses subies ? Je ne me posais pas la question. J’avais quelques excuses.

Depuis que je savais lire, les livres étaient mes compagnons, la lecture mon occupation naturelle en dehors de l’école. Ce goût était entretenu par une mère, elle-même grande lectrice de romans entre deux clients de sa boutique, qui me préférait lisant plutôt que cousant et tricotant. La cherté des livres, la suspicion dont ils faisaient l’objet dans mon école religieuse me les rendaient encore plus désirables. Don Quichotte, Voyages de Gulliver, Jane Eyre, contes de Grimm et d’Andersen, David Copperfield, Autant en emporte le vent, plus tard Les Misérables, Les Raisins de la colère, La Nausée, L’Étranger : c’est le hasard, plus que des prescriptions venues de l’École, qui déterminait mes lectures.

Je m’éloignais de plus en plus chaque jour de l’écriture

Le choix de faire des études de lettres avait été celui de rester dans la littérature, devenue la valeur supérieure à toutes les autres, un mode de vie même qui me faisait me projeter dans un roman de Flaubert ou de Virginia Woolf et de les vivre littéralement. Une sorte de continent que j’opposais inconsciemment à mon milieu social. Et je ne concevais l’écriture que comme la possibilité de transfigurer le réel.

Ce n’est pas le refus d’un premier roman par deux ou trois éditeurs – roman dont le seul mérite était la recherche d’une forme nouvelle – qui a rabattu mon désir et mon orgueil. Ce sont des situations de la vie où être une femme pesait de tout son poids de différence avec être un homme dans une société où les rôles étaient définis selon les sexes, la contraception interdite et l’interruption de grossesse un crime. En couple avec deux enfants, un métier d’enseignante, et la charge de l’intendance familiale, je m’éloignais de plus en plus chaque jour de l’écriture et de ma promesse de venger ma race. Je ne pouvais lire « la parabole de la loi » dans Le Procès, de Kafka, sans y voir la figuration de mon destin : mourir sans avoir franchi la porte qui n’était faite que pour moi, le livre que seule je pourrais écrire.

Mais c’était sans compter sur le hasard privé et historique. La mort d’un père qui décède trois jours après mon arrivée chez lui en vacances, un poste de professeur dans des classes dont les élèves sont issus de milieux populaires semblables au mien, des mouvements mondiaux de contestation : autant d’éléments qui me ramenaient par des voies imprévues et sensibles au monde de mes origines, à ma « race », et qui donnaient à mon désir d’écrire un caractère d’urgence secrète et absolue. Il ne s’agissait pas, cette fois, de me livrer à cet illusoire « écrire sur rien » de mes 20 ans, mais de plonger dans l’indicible d’une mémoire refoulée et de mettre au jour la façon d’exister des miens. Écrire afin de comprendre les raisons en moi et hors de moi qui m’avaient éloignée de mes origines.

Il me fallait rompre avec le « bien-écrire »

Aucun choix d’écriture ne va de soi. Mais ceux qui, immigrés, ne parlent plus la langue de leurs parents, et ceux qui, transfuges de classe sociale, n’ont plus tout à fait la même, se pensent et s’expriment avec d’autres mots, tous sont mis devant des obstacles supplémentaires. Un dilemme. Ils ressentent, en effet, la difficulté, voire l’impossibilité d’écrire dans la langue acquise, dominante, qu’ils ont appris à maîtriser et qu’ils admirent dans ses œuvres littéraires, tout ce qui a trait à leur monde d’origine, ce monde premier fait de sensations, de mots qui disent la vie quotidienne, le travail, la place occupée dans la société. Il y a d’un côté la langue dans laquelle ils ont appris à nommer les choses, avec sa brutalité, avec ses silences, celui, par exemple, du face-à-face entre une mère et un fils, dans le très beau texte d’Albert Camus Entre oui et non. De l’autre, les modèles des œuvres admirées, intériorisées, celles qui ont ouvert l’univers premier et auxquelles ils se sentent redevables de leur élévation, qu’ils considèrent même souvent comme leur vraie patrie. Dans la mienne figuraient Flaubert, Proust, Virginia Woolf : au moment de reprendre l’écriture, ils ne m’étaient d’aucun secours. Il me fallait rompre avec le « bien-écrire », la belle phrase, celle-là même que j’enseignais à mes élèves, pour extirper, exhiber et comprendre la déchirure qui me traversait. Spontanément, c’est le fracas d’une langue charriant colère et dérision, voire grossièreté, qui m’est venu, une langue de l’excès, insurgée, souvent utilisée par les humiliés et les offensés, comme la seule façon de répondre à la mémoire des mépris, de la honte et de la honte de la honte.

Très vite aussi, il m’a paru évident – au point de ne pouvoir envisager d’autre point de départ – d’ancrer le récit de ma déchirure sociale dans la situation qui avait été la mienne lorsque j’étais étudiante, celle, révoltante, à laquelle l’État français condamnait toujours les femmes, le recours à l’avortement clandestin entre les mains d’une faiseuse d’anges. Et je voulais décrire tout ce qui est arrivé à mon corps de fille, la découverte du plaisir, les règles. Ainsi, dans ce premier livre, publié en 1974, sans que j’en sois alors consciente, se trouvait définie l’aire dans laquelle je placerais mon travail d’écriture, une aire à la fois sociale et féministe. Venger ma race et venger mon sexe ne feraient qu’un désormais.

Comment ne pas s’interroger sur la vie sans le faire aussi sur l’écriture ? Sans se demander si celle-ci conforte ou dérange les représentations admises, intériorisées sur les êtres et les choses ? Est-ce que l’écriture insurgée, par sa violence et sa dérision, ne reflétait pas une attitude de dominée ? Quand le lecteur était un privilégié culturel, il conservait la même position de surplomb et de condescendance par rapport au personnage du livre que dans la vie réelle. C’est donc, à l’origine, pour déjouer ce regard qui, porté sur mon père dont je voulais raconter la vie, aurait été insoutenable et, je le sentais, une trahison, que j’ai adopté, à partir de mon quatrième livre, une écriture neutre, objective, « plate » en ce sens qu’elle ne comportait ni métaphores ni signes d’émotion. La violence n’était plus exhibée, elle venait des faits eux-mêmes et non de l’écriture. Trouver les mots qui contiennent à la fois la réalité et la sensation procurée par la réalité allait devenir, jusqu’à aujourd’hui, mon souci constant en écrivant, quel que soit l’objet.

Le désir de me servir du « je »

Continuer à dire « je » m’était nécessaire. La première personne – celle par laquelle, dans la plupart des langues, nous existons, dès que nous savons parler, jusqu’à la mort – est souvent considérée, dans son usage littéraire, comme narcissique dès lors qu’elle réfère à l’auteur, qu’il ne s’agit pas d’un « je » présenté comme fictif. Il est bon de rappeler que le « je », jusque-là privilège des nobles racontant des hauts faits d’armes dans des Mémoires, est en France une conquête démocratique du XVIIIe siècle, l’affirmation de l’égalité des individus et du droit à être sujet de leur histoire, ainsi que le revendique Jean-Jacques Rousseau dans ce premier préambule des Confessions : « Et qu’on n’objecte pas que n’étant qu’un homme du peuple je n’ai rien à dire qui mérite l’attention des lecteurs. (…) Dans quelque obscurité que j’aie pu vivre, si j’ai pensé plus et mieux que les rois, l’histoire de mon âme est plus intéressante que celle des leurs. »

Ce n’est pas cet orgueil plébéien qui me motivait (encore que…), mais le désir de me servir du « je » – forme à la fois masculine et féminine – comme un outil exploratoire qui capte les sensations, celles que la mémoire a enfouies, celles que le monde autour ne cesse de nous donner, partout et tout le temps. Ce préalable de la sensation est devenu pour moi à la fois le guide et la garantie de l’authenticité de ma recherche. Mais à quelles fins ? Il ne s’agit pas pour moi de raconter l’histoire de ma vie ni de me délivrer de ses secrets, mais de déchiffrer une situation vécue, un événement, une relation amoureuse, et dévoiler ainsi quelque chose que seule l’écriture peut faire exister et passer, peut-être, dans d’autres consciences, d’autres mémoires. Qui pourrait dire que l’amour, la douleur et le deuil, la honte ne sont pas universels ? Victor Hugo a écrit : « Nul de nous n’a l’honneur d’avoir une vie qui soit à lui. » Mais toutes choses étant vécues inexorablement sur le mode individuel – « c’est à moi que ça arrive » –, elles ne peuvent être lues de la même façon que si le « je » du livre devient, d’une certaine façon, transparent et que celui du lecteur ou de la lectrice vienne l’occuper. Que ce « je » soit, en somme, transpersonnel, que le singulier atteigne l’universel.

C’est ainsi que j’ai conçu mon engagement dans l’écriture, lequel ne consiste pas à écrire « pour » une catégorie de lecteurs, mais « depuis » mon expérience de femme et d’immigrée de l’intérieur, depuis ma mémoire désormais de plus en plus longue des années traversées, depuis le présent, sans cesse pourvoyeur d’images et de paroles des autres. Cet engagement comme mise en gage de moi-même dans l’écriture est soutenu par la croyance, devenue certitude, qu’un livre peut contribuer à changer la vie personnelle, à briser la solitude des choses subies et enfouies, à se penser différemment. Quand l’indicible vient au jour, c’est politique.

Forme la plus violente et la plus archaïque

On le voit aujourd’hui avec la révolte de ces femmes qui ont trouvé les mots pour bouleverser le pouvoir masculin et se sont élevées, comme en Iran, contre sa forme la plus violente et la plus archaïque. Écrivant dans un pays démocratique, je continue de m’interroger, cependant, sur la place occupée par les femmes, y compris dans le champ littéraire. Leur légitimité à produire des œuvres n’est pas encore acquise. Il y a en France et partout dans le monde des intellectuels masculins, pour qui les livres écrits par les femmes n’existent tout simplement pas, ils ne les citent jamais. La reconnaissance de mon travail par l’Académie suédoise constitue un signal de justice et d’espérance pour toutes les écrivaines.

Dans la mise au jour de l’indicible social, cette intériorisation des rapports de domination de classe et/ou de race, de sexe également, qui est ressentie seulement par ceux qui en sont l’objet, il y a la possibilité d’une émancipation individuelle mais également collective. Déchiffrer le monde réel en le dépouillant des visions et des valeurs dont la langue, toute langue, est porteuse, c’est en déranger l’ordre institué, en bouleverser les hiérarchies.

Mais je ne confonds pas cette action politique de l’écriture littéraire, soumise à sa réception par le lecteur ou la lectrice avec les prises de position que je me sens tenue de prendre par rapport aux événements, aux conflits et aux idées. J’ai grandi dans la génération de l’après-guerre mondiale, où il allait de soi que des écrivains et des intellectuels se positionnent par rapport à la politique de la France et s’impliquent dans les luttes sociales. Personne ne peut dire aujourd’hui si les choses auraient tourné autrement sans leur parole et leur engagement. Dans le monde actuel, où la multiplicité des sources d’information, la rapidité du remplacement des images par d’autres accoutument à une forme d’indifférence, se concentrer sur son art est une tentation. Mais, dans le même temps, il y a en Europe – masquée encore par la violence d’une guerre impérialiste menée par le dictateur à la tête de la Russie – la montée d’une idéologie de repli et de fermeture, qui se répand et gagne continûment du terrain dans des pays jusqu’ici démocratiques. Fondée sur l’exclusion des étrangers et des immigrés, l’abandon des économiquement faibles, sur la surveillance du corps des femmes, elle m’impose, à moi, comme à tous ceux pour qui la valeur d’un être humain est la même, toujours et partout, un devoir de vigilance. Quant au poids du sauvetage de la planète, détruite en grande partie par l’appétit des puissances économiques, il ne saurait peser, comme il est à craindre, sur ceux qui sont déjà démunis. Le silence, dans certains moments de l’Histoire, n’est pas de mise.

Une victoire collective

En m’accordant la plus haute distinction littéraire qui soit, c’est un travail d’écriture et une recherche personnelle menés dans la solitude et le doute qui se trouvent placés dans une grande lumière. Elle ne m’éblouit pas. Je ne regarde pas l’attribution qui m’a été faite du prix Nobel comme une victoire individuelle. Ce n’est ni orgueil ni modestie de penser qu’elle est, d’une certaine façon, une victoire collective. J’en partage la fierté avec ceux et celles qui, d’une façon ou d’une autre, souhaitent plus de liberté, d’égalité et de dignité pour tous les humains, quels que soient leur sexe et leur genre, leur peau et leur culture. Ceux et celles qui pensent aux générations à venir, à la sauvegarde d’une Terre que l’appétit de profit d’un petit nombre continue de rendre de moins en moins vivable pour l’ensemble des populations.

Si je me retourne sur la promesse faite à 20 ans de venger ma race, je ne saurais dire si je l’ai réalisée. C’est d’elle, de mes ascendants, hommes et femmes durs à des tâches qui les ont fait mourir tôt, que j’ai reçu assez de force et de colère pour avoir le désir et l’ambition de lui faire une place dans la littérature, dans cet ensemble de voix multiples qui, très tôt, m’a accompagnée en me donnant accès à d’autres mondes et d’autres pensées, y compris celle de m’insurger contre elle et de vouloir la modifier. Pour inscrire ma voix de femme et de transfuge social dans ce qui se présente toujours comme un lieu d’émancipation, la littérature.

© Fondation Nobel 2022©

Annie Ernaux

Publié notamment par Le Monde, l’Observateur…datés 7 décembre 2022

____________________ VIDÉO EN PAGE SUIVANTE_______________

______________________________________________

°

CLIQUER ICI POUR VOIR ÉMISSION SUR MARCEL PROUST

°

_________________________________________________

Il y a 100 ans disparaissait un monument de la littérature française, Marcel Proust. Il est l’auteur de la phrase la plus longue de la littérature française. Elle contient 855 mots (et 56 lignes en fichier word). Elle se trouve au début (Partie 1- 1° apparition…page 32+) de Sodome et Gomorrhe.

Respirez !

« Sans honneur que précaire, sans liberté que provisoire, jusqu’à la découverte du crime ; sans situation qu’instable, comme pour le poète la veille fêté dans tous les salons, applaudi dans tous les théâtres de Londres, chassé le lendemain de tous les garnis sans pouvoir trouver un oreiller où reposer sa tête, tournant la meule comme Samson et disant comme lui : “Les deux sexes mourront chacun de son côté” ; exclus même, hors les jours de grande infortune où le plus grand nombre se rallie autour de la victime, comme les juifs autour de Dreyfus, de la sympathie – parfois de la société – de leurs semblables, auxquels ils donnent le dégoût de voir ce qu’ils sont, dépeint dans un miroir, qui ne les flattant plus, accuse toutes les tares qu’ils n’avaient pas voulu remarquer chez eux-mêmes et qui leur fait comprendre que ce qu’ils appelaient leur amour (et à quoi, en jouant sur le mot, ils avaient, par sens social, annexé tout ce que la poésie, la peinture, la musique, la chevalerie, l’ascétisme, ont pu ajouter à l’amour) découle non d’un idéal de beauté qu’ils ont élu, mais d’une maladie inguérissable ; comme les juifs encore (sauf quelques-uns qui ne veulent fréquenter que ceux de leur race, ont toujours à la bouche les mots rituels et les plaisanteries consacrées) se fuyant les uns les autres, recherchant ceux qui leur sont le plus opposés, qui ne veulent pas d’eux, pardonnant leurs rebuffades, s’enivrant de leurs complaisances ; mais aussi rassemblés à leurs pareils par l’ostracisme qui les frappe, l’opprobre où ils sont tombés, ayant fini par prendre, par une persécution semblable à celle d’Israël, les caractères physiques et moraux d’une race, parfois beaux, souvent affreux, trouvant (malgré toutes les moqueries dont celui qui, plus mêlé, mieux assimilé à la race adverse, est relativement, en apparence, le moins inverti, accable celui qui l’est demeuré davantage), une détente dans la fréquentation de leurs semblables, et même un appui dans leur existence, si bien que, tout en niant qu’ils soient une race (dont le nom est la plus grande injure), ceux qui parviennent à cacher qu’ils en sont, ils les démasquent volontiers, moins pour leur nuire, ce qu’ils ne détestent pas, que pour s’excuser, et allant chercher comme un médecin l’appendicite l’inversion jusque dans l’histoire, ayant plaisir à rappeler que Socrate était l’un d’eux, comme les Israélites disent de Jésus, sans songer qu’il n’y avait pas d’anormaux quand l’homosexualité était la norme, pas d’anti-chrétiens avant le Christ, que l’opprobre seul fait le crime, parce qu’il n’a laissé subsister que ceux qui étaient réfractaires à toute prédication, à tout exemple, à tout châtiment, en vertu d’une disposition innée tellement spéciale qu’elle répugne plus aux autres hommes (encore qu’elle puisse s’accompagner de hautes qualités morales) que de certains vices qui y contredisent comme le vol, la cruauté, la mauvaise foi, mieux compris, donc plus excusés du commun des hommes ; formant une franc-maçonnerie bien plus étendue, plus efficace et moins soupçonnée que celle des loges, car elle repose sur une identité de goûts, de besoins, d’habitudes, de dangers, d’apprentissage, de savoir, de trafic, de glossaire, et dans laquelle les membres mêmes, qui souhaitent de ne pas se connaître, aussitôt se reconnaissent à des signes naturels ou de convention, involontaires ou voulus, qui signalent un de ses semblables au mendiant dans le grand seigneur à qui il ferme la portière de sa voiture, au père dans le fiancé de sa fille, à celui qui avait voulu se guérir, se confesser, qui avait à se défendre, dans le médecin, dans le prêtre, dans l’avocat qu’il est allé trouver; tous obligés à protéger leur secret, mais ayant leur part d’un secret des autres que le reste de l’humanité ne soupçonne pas et qui fait qu’à eux les romans d’aventure les plus invraisemblables semblent vrais, car dans cette vie romanesque, anachronique, l’ambassadeur est ami du forçat : le prince, avec une certaine liberté d’allures que donne l’éducation aristocratique et qu’un petit bourgeois tremblant n’aurait pas en sortant de chez la duchesse, s’en va conférer avec l’apache ; partie réprouvée de la collectivité humaine, mais partie importante, soupçonnée là où elle n’est pas, étalée, insolente, impunie là où elle n’est pas devinée; comptant des adhérents partout, dans le peuple, dans l’armée, dans le temple, au bagne, sur le trône; vivant enfin, du moins un grand nombre, dans l’intimité caressante et dangereuse avec les hommes de l’autre race, les provoquant, jouant avec eux à parler de son vice comme s’il n’était pas sien, jeu qui est rendu facile par l’aveuglement ou la fausseté des autres, jeu qui peut se prolonger des années jusqu’au jour du scandale où ces dompteurs sont dévorés ; jusque-là obligés de cacher leur vie, de détourner leurs regards d’où ils voudraient se fixer, de les fixer sur ce dont ils voudraient se détourner, de changer le genre de bien des adjectifs dans leur vocabulaire, contrainte sociale, légère auprès de la contrainte intérieure que leur vice, ou ce qu’on nomme improprement ainsi, leur impose non plus à l’égard des autres mais d’eux-mêmes, et de façon qu’à eux-mêmes il ne leur paraisse pas un vice. »

ANNIE ERNAUX PARLE DE SON ECRITURE _ 1984, « APOSTROPHES »

_________________________

Annie Ernaux « La Place » ⎜ Archive INA – Bernard Pivot, Apostrophe – 6 avril 1984 Annie ERNAUX présente son livre « la Place » – Avec les interventions de Georges Emmanuel CLANCIER et d’Alain BOSQUET- Archive INA Institut National de l’Audiovisuel. AH 20221011

————————–

Par Johanna Pernot

Annie Ernaux est une écrivain contemporaine, connue pour ses écrits autobiographiques.

Née en 1940 en Seine-Maritime, à Lillebonne, elle passe son enfance et sa jeunesse à Yvetot, dans un milieu modeste. Dès avant sa naissance, ses parents se sont affranchis de leur condition d’ouvrier en achetant un café-épicerie à Lillebonne. Ils rêvent d’ascension sociale, pour eux et leur fille. Alors que celle-ci a cinq ans, ils acquièrent un café-alimentation à Yvetot. Annie, qui grandit dans ce café, au milieu de la clientèle, obtient de bons résultats à l’école. Après des études universitaires à Rouen, elle devient institutrice puis professeur certifiée en 1967. Elle est reçue à l’agrégation de lettres modernes en 1971. Au début des années 1970, elle enseigne dans un collège d’Annecy, puis à Pontoise, avant d’intégrer le CNDP. En 1974, son premier roman autobiographique, Les Armoires vides, signe son entrée en littérature. En 1983, elle rencontre le succès avec La Place. De nombreux récits autobiographiques vont suivre, dont Passion simple, en 1991, qui relate une liaison à l’âge adulte ou La Honte en 1997, davantage centré sur le couple parental et la quête d’un traumatisme originel, social et sexuel. Dans Les Années qu’elle publie en 2008, l’auteur commente des photographies d’elle-même qu’elle intercale, dans son récit à la troisième personne, avec des souvenirs choisis pour leur portée historique ou sociologique. « Les images réelles ou imaginaires » construisent une vaste fresque qui court de l’après-guerre à nos jours. Dans L’Autre fille, Annie Ernaux adresse en 2011 une lettre à sa sœur qu’elle n’a pas connue, morte de la diphtérie à l’âge de six ans. La même année paraît son anthologie, Ecrire la vie, qui réunit la plupart de ses écrits autobiographiques, précédés de cent pages de photos et d’extraits de son journal intime et inédit.

L’autobiographie au sens strict, telle que la définit Philippe Lejeune, est un « récit rétrospectif en prose qu’une personne réelle fait de sa propre existence, lorsqu’elle met l’accent sur sa vie individuelle, en particulier sur l’histoire de sa personnalité. » Elle requiert une homonymie explicite entre auteur, narrateur et personnage. En scellant un « pacte autobiographique », l’autobiographe s’engage à être sincère sur son identité, et le lecteur à le croire. L’autobiographie passe par des étapes-clés, comme le portrait physique, social et moral de la personne, le récit des origines et de l’enfance, les épreuves affrontées… Les Confessions de Rousseau, qu’on considère comme le modèle fondateur du genre, pose déjà un des problèmes de l’autobiographie : celui de la véracité et de la bonne foi de l’auteur. Deux cents ans plus tard, Sartre, avec Les Mots et le recours à l’intertextualité et la parodie, mine définitivement les principes du récit autobiographique. À la définition de Philippe Lejeune, on pourrait donc préférer une notion plus large, qui inclurait l’autofiction, mais aussi les correspondances et les interviews, les albums de photos… À partir des années 60, le récit autobiographique se diversifie et se généralise dans les bibliographies des écrivains. Il prend plus récemment une nouvelle orientation : pour se dire, l’auteur se décentre. Le récit autobiographique initie alors un va-et-vient entre soi et autrui, identité et altérité, comme en atteste La Place d’Annie Ernaux.

Cette autobiographie de cent pages, rédigée entre novembre 1982 et juin 1983, relate l’ascension sociale des parents d’Annie, leurs conditions de travail et leurs espoirs. L’écrivain rend hommage à son père. Il décède deux mois après qu’elle-même a « trahi » son milieu d’origine en devenant professeur de lettres. Le récit, fait de paragraphes qui s’interrompent brutalement, rend compte de la difficulté de dire. Sa sécheresse révèle la douleur latente et la difficulté de parler, entre membres d’une même famille.

Par Johanna Pernot

Créée par Bernard Pivot en 1975, Apostrophes s’impose rapidement comme l’émission littéraire de référence à la télévision. Ce salon littéraire moderne remplit parfaitement sa fonction de démocratisation culturelle. Diffusée tous les vendredi soirs pendant quinze ans, l’émission accueille en direct plusieurs invités venus débattre autour d’ouvrages dont Pivot lit de nombreux extraits. Instigatrice de certains succès, révélatrice de phénomènes littéraires, mais aussi lieu d’affrontement des idéologies, Apostrophes connaît une forte audience (plus de 2 millions de téléspectateurs). De l’ivresse scandaleuse d’un Bukowski à l’interview exclusive d’un Soljenitsyne en passant par les entretiens à domicile de Yourcenar ou Duras, l’émission a fortement marqué la mémoire télévisuelle (voir Florilèges de l’émission Apostrophes). Pour les professionnels de l’édition, le passage par Apostrophes est devenu crucial en vertu de sa capacité à lancer le succès d’un livre – à l’instar de La Place, prix Renaudot 1984.

La lecture initiale de Bernard Pivot oriente la discussion sur le style d’Annie Ernaux et son refus du roman. Les plans rapprochés révèlent le visage à peine fardé de l’auteur, qui, l’attitude humble, le regard un peu fuyant, résume la vie très modeste de son père et sa « toute petite ascension sociale », de paysan à petit commerçant.

En refusant délibérément la fiction mensongère du roman, Annie Ernaux respecte l’ambition originelle de toute autobiographie : dire la vérité, sur soi et son entourage. La création d’un personnage aurait nécessairement embelli son père. Au contraire, le choix d’une « écriture plate », sans commentaire, lui permet de raconter objectivement l’histoire paternelle. Le style dépouillé se veut à l’image d’une vie marquée par la nécessité.

Les écrivains et critiques Alain Bosquet et Georges-Emmanuel Clancier soulignent l’un après l’autre le paradoxe de cette écriture : la pudeur, la simplicité des phrases laissent affleurer les émotions. L’ascétisme du style rend le récit d’autant plus touchant.

Le débat s’achève sur l’articulation tragique entre parole et écriture. « On ne parlait plus le même langage » déclare Annie Ernaux. C’est parce que le père ne maîtrise pas « le beau langage » de la culture dominante, et que la communication devient impossible, que la fille se tourne vers l’écriture et consomme la rupture avec son milieu d’origine.

www.enseignants-lumni-fr

Les Rencontres de cette année ont commencé ce vendredi 30 septembre avec un atelier à destination d’élèves du primaire, animé par Brigitte Lannaud Levy, « autour de la réalisation d’un portrait d’Albert Camus », puis avec une exposition photo de Carole Charbonnier « à partir du travail réalisé au sein de la maison d’arrêt de Paris La Santé, en partie autour de l’Étranger » et en soirée avec une « lecture musicale de l’Étranger par Réda Kateb accompagné du pianiste Didier Davidas ».

Le samedi matin nous avons eu droit à trois belles interventions de Paris Lounis « une critique de la lecture qu’Edward Saïd a faite de l’Étranger », d’Alexis Lager et de Maître Georges Girard « sur le thème du procès de Meursault dans l’Étranger en perspective avec l’actualité. »

(CF VIDÉO ICI EN BAS DE PAGE)

D’autres animations sont prévus les samedi après midi et soirée ainsi que le lendemain dimanche avec diffusion entre autre d’un film de Joel Calmette « Camus avec nous » en présence du réalisateur.

J’ai assisté aux interventions de ce samedi matin. La première notamment avec le remarquable travail de Faris Lounis (voir vidéo ici en bas de page).

Sur le plan anecdotique j’ai noté cette clarification à propos de « Meursault, contre-enquête » de Kamel Daoud.

___________________

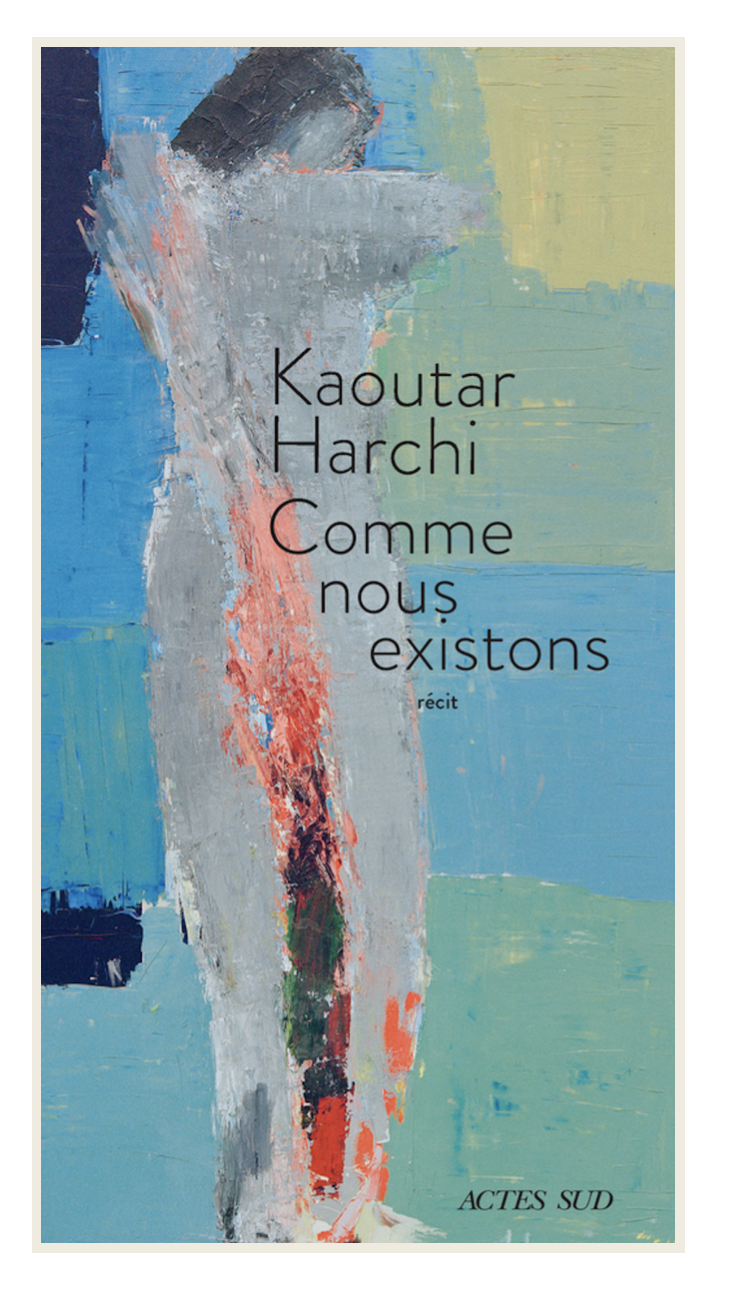

_ Catherine Camus confirme ce que j’écrivais dans un article que j’ai fait publier par Le Quotidien d’Oran le 30 mai 2017, (voir le lien en bas de page). J’y rapportais avec Kaoutar Harchi que je cite que Kamel Daoud avait dû modifier des passages de « Meursault, contre-enquête » pour que son roman soit accepté par les lecteurs français, mais prioritairement par les éditeurs, par ce « système éditorial qui a le monopole de légitimer ou déligitimer un texte », et par les ayant-droit.

Voici un extrait : « On s’aperçoit alors que le produit célébré en France n’est pas celui édité en Algérie, ‘‘c’est le projet dépolitisé par le franchissement littéraire’’ où Albert Camus est célébré, mais où la ‘‘petite voix »’’ de Kamel Daoud a été étouffé. L’accueil réservé à Kamel Daoud, cette reconnaissance littéraire a pour effet d’infléchir le discours de l’auteur qui se trouve obligé de l’adapter ‘‘à l’horizon d’attente des consacrants et plus largement du lectorat français’’ constate Katouar Harchi »… K. Daoud bascule d’un « acte littéraire engagé » (dans la version algérienne de Meursault, contre-enquête) écrit la sociologue à un « hommage appuyé à Camus » (dans la française).

Kamel Daoud avait alors réfuté le contenu de notre article et plus encore le pavé de Kaoutar Harchi. Cinq années ont passé depuis. Il ne s’agit pas de « quelques phrases » mais « beaucoup ».

Ce samedi matin, 1° octobre 2022, avait lieu la deuxième journée (sur trois) des « Rencontres méditerranéennes de Lourmarin » avec de très intéressantes interventions dont celle de Faris Lounis très appréciée, « une critique de la lecture qu’Edward Saïd a faite de l’Étranger ».

Lorsque la parole fut donnée au public, madame Catherine Camus est intervenue (par moment, je ne saisissais pas trop bien ce qu’elle disait, notamment parce qu’ inaudible, mais pas que…) Voici ce que j’ai bien entendu : « En ce qui concerne Kamel Daoud (dont le livre « Meursault, contre-enquête » a été évoqué), on doit beaucoup de choses à Alexandre ( probablement son collaborateur Alajbegovic ) dans ce livre parce que quand on l’a reçu, ça commençait par : ‘‘l’assassin habitait au 93 rue de Lyon’’ (Alger), donc c’était nommément Meursault, Camus, je ne sais pas… et Alexandre me dit ‘‘mais on ne peut pas laisser ça comme ça, quand même !’’ Je dis ‘‘ Oui, mais attention, parce que, attention, si je dis quelque chose ‘‘Le Monde’’ (certainement le quotidien parisien) va me tomber sur le paletot en me disant que j’ai attaqué un Arabe (madame Camus dit « Arabe » en appuyant sur les syllabes. Donc j’ai téléphoné directement à Kamel Daoud, poursuit-elle, qui a été très sympa et qui me dit « Oh ben si… » (elle mêle les mots de KD aux siens) « vous pouvez pas commencer comme ça, c’est pas possible. Vous associez papa à l’Arabe, à … (inaudible). Il m’a dit « Oh ben s’il s’agit de changer deux ou trois occurrences c’est pas un problème ». Donc on en a changé BEAUCOUP (C.C appuie sur le mot). Entre ce qui est sorti en Algérie et ce qui est sorti en France, il y a de grosses différences »…

Oui, de grosses différences. Ni Kaoutar Harchi, ni moi-même n’avons repris « des thèses diffamatoires » comme KD me l’a écrit.

Lire ici l’article en question (cliquer)

ou ici LE QUOTIIDIEN D’ORAN (30.05.2017)

______________________________________________

CLIQUER ICI POUR VOIR EXTRAITS VIDEOS DES RENCONTRES DU SAMEDI MATIN

_______________________________________________

Je suis descendu à Marseille vendredi 10 pour assister à une soirée NUPÈS en vue des élections législatives. Comme il m’arrive souvent lorsque je descends à Marseille, j’ai été pris ce vendredi par une irrésistible envie, celle de faire un tour à l’Alcazar, LA grande bibliothèque, au deuxième étage, « Littérature », en attendant la soirée NUPÈS.

___________

Je suis donc dans l’Alcazar, je m’installe avec « L’anomalie » de Hervé Le Tellier entre les mains. À mes côtés, le roucoulement continu de deux tourtereaux, probablement étudiants, me dérange. Je change de place et m’installe sur un siège devant une petite table ronde, seul près d’un espace silencieux. Je continue ma lecture de L’Anomalie, mais lorsque je lève les yeux, sur ma droite, en direction des rayons, une affiche attire mon attention, une feuille rose 21X27, sur laquelle il est écrit en caractères majuscules : « Espace magazines et littératures à emprunter ou à feuilleter sur place. » Juste en dessous, il y a plusieurs casiers remplis de revues sur le fronton desquels il est écrit : « NRF » pour le premier casier, « L’indice dei libri (italien) » pour le deuxième, « Nuit Blanche (revue québécoise) » et « A-Littérature-Action » sur d’autres. Immédiatement ce dernier titre me renvoie à une revue que j’avais beaucoup appréciée en son temps « Algérie Littérature/Action » dont le directeur de publication était Aïssa Khelladi et la responsable de la rédaction Marie Virolle. Une revue éditée en France par Marsa Éditions.

Je range Le Tellier dans mon sac-à-dos (j’ai toujours un sac à dos, je peux y fourrer tout et n’importe quoi) et retourne à l’espace « Magazines et littératures ». Il y a en tout et pour tout dix numéros de cette revue (du N° 4, janvier- avril 2019 au N° 13 janvier-avril 2022). Les trois premiers numéros soit ont été empruntés, soit n’ont jamais figuré dans les rayons de l’Alcazar.

Ce qui frappe en premier c’est d’abord le format. Il était plutôt classique, 15 cm X 21, passant à un format carré de 20,50 X 20,50, puis ce qui attire l’attention également c’est l’évacuation d’un des responsables initiaux de la revue. Peut-être a-t-il de lui-même refusé cette nouvelle aventure ? Exit donc de la nouvelle revue Aïssa Khelladi qui a complètement disparu des médias depuis le retrait et la disparition de l’ancien président algérien dont il avait écrit un panégyrique « Bouteflika, un homme et… ses rivaux » (Ed Marsa/Alger, 2004). Un livre débordant de haine, notamment à l’encontre de Hocine Aït-Ahmed. Je demeure convaincu qu’il s’agissait là d’un brûlot, un libelle de « commande ». J’appréciais les écrits de Aïssa Khelladi (ou d’Amine Touati), mais là je suis tombé de haut et à la renverse (je savais qu’il avait été officier des Services, un frère parmi les frères, mais je ne pensais pas qu’il avait encore un fil à la patte. Aussitôt après la lecture du brûlot j’ai adressé un courrier de désabonnement à la revue « A.L/A » dont j’appréciais beaucoup les contenus et le travail des collaborateurs. Je me dois d’ajouter que Marsa a été la première maison d’édition à me publier avec « Le temps d’un aller simple » (en 2001 en France et l’année suivante en Algérie). Je ne pouvais pas continuer après ce que j’avais lu dans le livre de Khelladi. J’avais écrit une lettre (cf photo) très sévère. Je la récrirais identiquement aujourd’hui. Mais il me faut être clair, le talent d’écrivain, certain, de Khelladi, n’a rien à voir ici.

Je reviens à mon mouton pour dire que je suis très content de ce « retour ». Ce type de revue fait cruellement défaut en Algérie (même si, a priori, elle ne traite pas exclusivement de l’Algérie), et puis, c’est une revue française, pas algérienne. Je suis surpris qu’on ne trouve nulle trace de « A littérature-action » dans la presse algérienne qui bizounourse (du verbe bizounourser) en rond. Toujours les mêmes encore et encore. À moins que je sois un mauvais lecteur de cette presse. C’est vrai aussi, mais si tel aurait été le cas je pense qu’on en aurait eu vent via Facebook non ? Là encore je n’ai peut-être pas les « bons amis » qu’il faut ? Je commence à tourner moi-même en rond. Je me reprends et continue sur « A ».

La direction de cette nouvelle revue « A littérature-action » « Appelons-la ‘‘A’’ », est assurée par Marie Virolle et Laurent Doucet (« poète et professeur de lettres, d’histoire et de géographie dans un lycée professionnel de la banlieue de Limoges »). La revue est éditée par « Mars-A Publications Animations » (Marsa était le nom de l’ancienne revue). Le A « Algérie » de la précédente revue s’est transformé en « A comme le A de Ailleurs, le A de Autre, A des continents, des rives et des dérives, Afrique, Asie, Amérique… » Mais pas Algérie ? il y a là quelque malentendu ou méprise (ou impasse).

Si Algérie Littérature/Action était bimestrielle, la revue « A » est plutôt irrégulière. Elle couvre tantôt une période de trois mois (N° 9 et 12), tantôt quatre (N° 4, 5, 6, 8, 11, 13) ou même cinq (N°10). « ‘‘A’’ s’inscrit dans la continuité de l’action de ‘‘Marsa Éditions’’ et reprend à son actif le bilan de vingt années de publications et d’animations de cette structure » est-il précisé sur son site Internet ( https://revue-a.fr). Si tracasseries il y eut, elles sont d’ordre administratif (tout refaire : Urssaf, impôts, Afnil, Bnf…) et ce n’est pas rien !

J’ai emprunté les quatre derniers numéros, à savoir 10 à 13 couvrant la période de janvier 2021 à avril 2022. Ce sont ces quatre numéros que je vais exposer, détailler.

Des trente-quatre anciens collaborateurs et parrains (plusieurs y figuraient alors que décédés) de la revue Algérie Littérature /Action, seuls deux poursuivent l’aventure avec « A » la nouvelle revue : Denise Brahimi et Christiane Chaulet-Achour plus Marie Virolle (sans cette dernière la revue disparaîtrait sur le champ ou illico). Si le nombre total des collaborateurs (ne pas confondre avec contributeurs ou coordinateurs) indiqués sur le site Internet est de quarante-neuf noms, celui mentionné sur la revue papier diffère selon le numéro. Ils sont 23 collaborateurs aux numéros 10 et 11, 18 au 12 (dont une modification de nom) et 19 pour le dernier. Sept personnes sont en charge de la Rédaction de l’actuelle revue (dont Marie Virolle et Christiane Chaulet-Achour). La direction est assurée par Marie Virolle et Laurent Doucet. La revue « A » est domiciliée en France et publiée « avec le concours du CNL et de l’ANCT (CNL et FAS pour la revue disparue).

La lettre A occupe systématiquement une importante partie de la Une de la revue (voir photos). Quant au contenu de « A », les unes des numéros 4 au 13 mentionnent, dans l’ordre, jusqu’à la plus récente : Armand Gatti, Frantz Fanon, Marcelle Delpastre, Peter Diener, Kateb Yacine, échanges avec le Japon, Hôtel La Louisiane, Isabelle Eberhardt, Engagement et création, Jean Sénac. Il y a quatre grandes rubriques (elles n’apparaissent pas toutes systématiquement). Prenons-les dans l’ordre des numéros, du 10 au 13 :

1- En Une (82 pages au numéro 10, 73 pour le n° 11, 44 p pour le n° 12, et 120 pour le 13)

2- Études, lectures, regards (22 pages, 48, 50, 115)

3-Création-monde (89 pages, 60, 48, 28)

4- Arts plastiques (néant pour le n°10, 26 pages, 34 pages, et néant)

De quoi de qui traitent-elles ces rubriques ? Je les propose (très grossièrement) dans l’ordre de parution.

1- Rubrique « En Une »

N° 10 de la revue : 82 pages sont consacrées à l’hôtel littéraire La Louisiane (60 rue de Seine à Paris) où ont été accueillis de nombreux écrivains, artistes dont Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Albert Camus, Boris Vian, Oscar Peterson, Gene Vincent, Étienne Daho… magnifiques textes accompagnés de photos, dessins… la rubrique est scindée en deux : a- Gens de La Louisiane, b- Femmes de La Louisiane.

N° 11 : Isabelle Eberhardt (Mahmoud Saadi), un dossier de 73 pages coordonné par Marie Odile Delacour (notre MOD de Libé d’antan, pas Libération non, Libé des belles années) et Jean-René Huleu (même parcours !) Je me demande si ce n’est pas elle qui a mis (la première) en lumière notre Alla du Foundou de Bechar. MOD et Huleu sont des spécialistes de la belle « perturbatrice ». On trouve parmi les contributeurs ces mêmes auteurs ainsi que… Leïla Sebbar, Christiane Chaulet Achour, Karima Berger (bonjour !), Patti Smith (une de ses chansons) : « … il me faut un radeau/ pour m’emporter sur/ la rivière jaune/ un harem de cloches à pierres/ carillonnant Isabelle/ la ballade d’une fille/ violon ivre/ qui s’est noyée dans le désert… »

N°12 : Sa « Une » porte sur des questions-réponses, précisément « 10 questions ; 10 réponses pour aujourd’hui et pour demain », sur 44 pages. J’ai trouvé certaines des questions (pardonnez-moi) un peu naïves, plutôt lisses que rugueuses. Sont conviés à y répondre onze (pourquoi pas 10 ?) artistes, philosophes, une cantatrice, des auteurs… dont Sapho, Boualem Sansal, Cécile Oumhani, Sophie Bessis… Les questions : Quels sont les événements qui vous ont le plus marqué…, quel est le plus grand enjeu actuel, quels sont les plus grands dangers pour les sociétés humaines, le mot ‘‘engagement’’ a-t-il un sens, l’art et le politique peuvent-ils encore transformer le monde ? etc.

N° 13 : Sur les pas de Jean Sénac. Un dossier de 120 pages avec des contributions de feu Hamid Nacer-Khodja, de Marie Virolle, Jean Bénisti ainsi que des textes de Jean Sénac. Il est question bien sûr des portraits de Denis Martinez, de son Talisman dédié à Sénac… Il est important de noter que l’ancienne revue Algérie Littérature-Action a produit un numéro (410 pages, publié au 1° trimestre 1999) entièrement dédié à Jean Sénac, « un volume réalisé sous la direction de Jacques Miel et de Jean de Maisonseul ».

2- Rubrique « Études, lectures, regards »

(je commence à fatiguer)

N° 10 de la revue : critiques de textes (François Augiéras, poésie de Lahiri, ) commémoration (La Commune de Paris), dialogue autour d’un auteur, notes de lectures (Idir Tas, Pierrette Epsztein)

N°11 : lecture de « 2 siècles de solidarités en Limousin », le verlan dans la BD, hommage à Bruno Krebs, un beau texte de Kamal Guerroua sur « l’exil linguistique » ou les écrivains algériens « placés par l’Histoire en position de rupture avec leurs racines », des fiches de lectures (Un Afghan à Paris, Une embuscade dans les Aurès…)

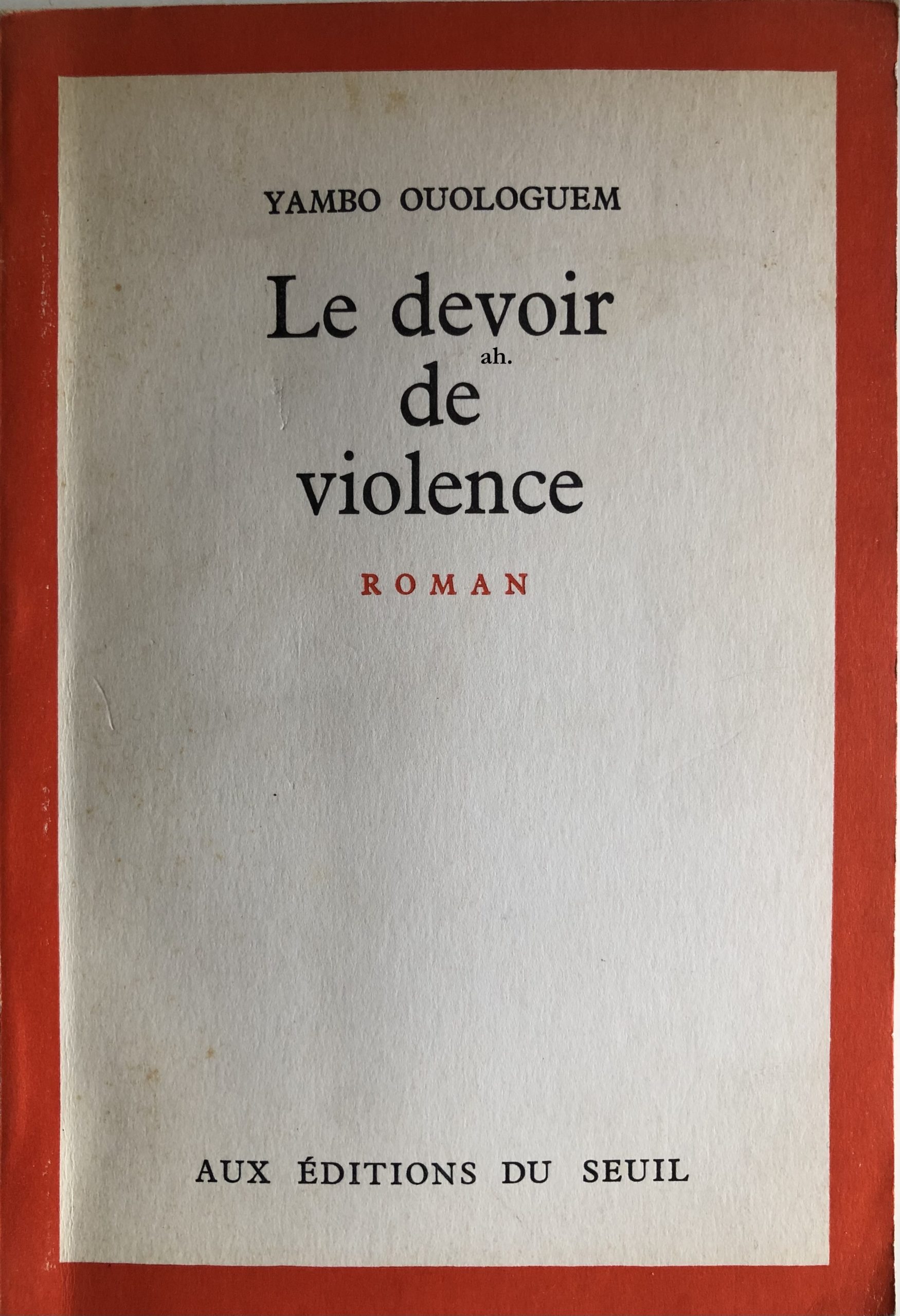

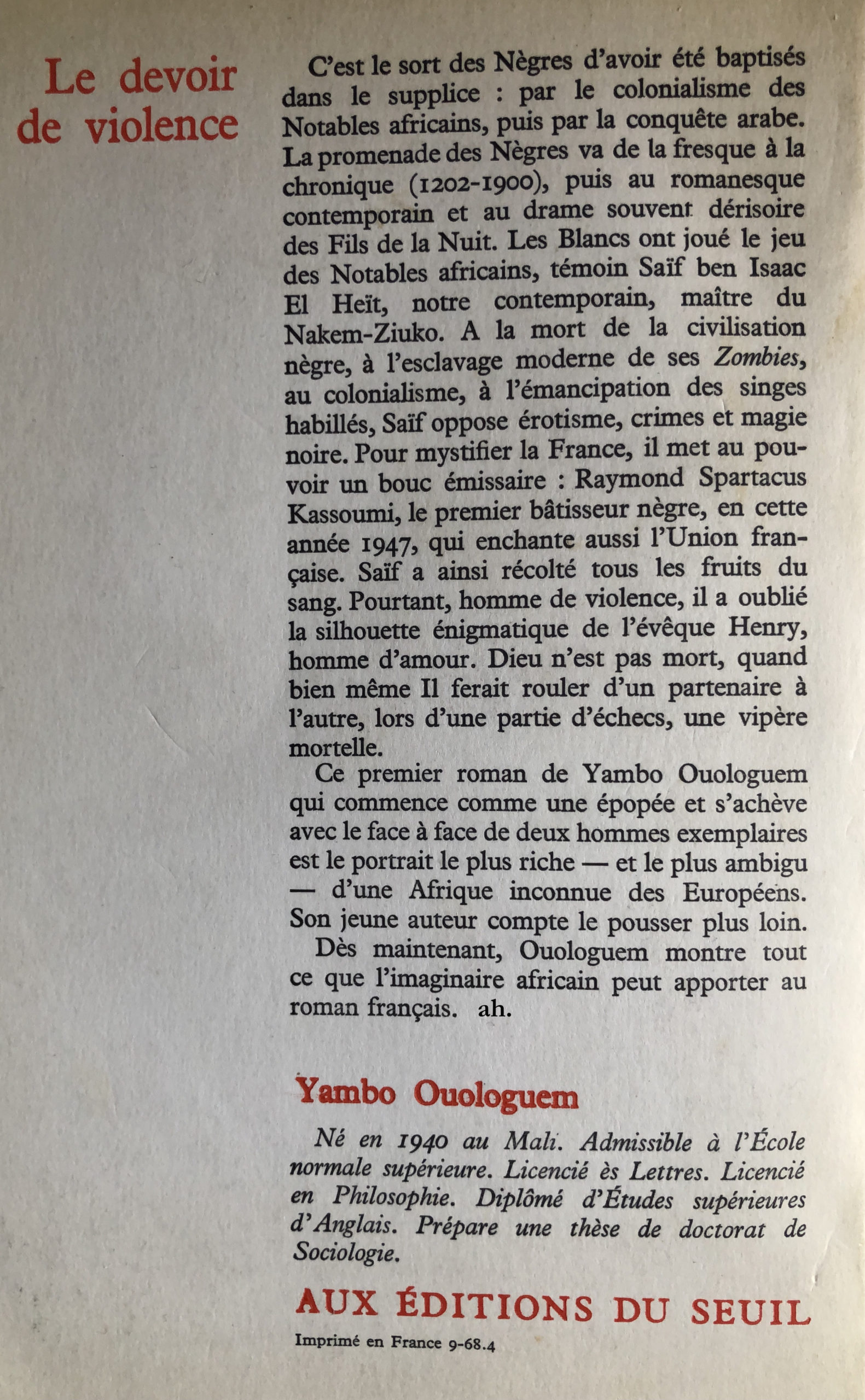

N°12 : Un entretien avec Catherine Simon (« Un baiser sans moustache » notamment) par Kinda F.Z. Benyahia (auteur d’une thèse sur « poétique du roman policier, cas de trois autrices… », une note de lecture de « Le doigt » de Dalie Farah (par Denise Brahimi), d’autres notes par Françoise Bezombes… Mais aussi un texte de Christiane Chaulet Achour sur l’intertextualité en prenant pour exemple deux romans, celui de Mohamed Mbougar Sarr « La plus secrète mémoire des hommes » et celui de Yambo Youologuem « Le devoir de violence ». La recension (c’en est pas à proprement parlé d’une recension) commence ainsi : « Il y a souvent une certaine perplexité quand la critique journalistique en France s’entend pour encenser dans un concert de louanges un roman d’un auteur francophone. Pourquoi, alors que tant d’autres publient en même temps et qu’on les ignore ?… » L’interrogation de Christiane Ch.A. me fait sourire. Car on peut la compléter en la transposant à l’environnement algérien. « Pourquoi ‘‘les critiques’’ de la presse algérienne (par flegme ou dépourvus d’instruments ?) tournent-ils en rond ? Pourquoi 40, voire 50 ans plus tard ils en sont encore à encenser plus que tous les autres, des écrivains qui n’en ont pas besoin, des hommes comme K. Yacine, M. Haddad, R. Boudjedra (qui ne produit plus), Mimouni, Jean Sénac… matin et soir (j’exagère à peine), alors qu’il y a des talents à la pelle (jeunes) à peine trentenaires (ou quadra) formidables ! (il suffit de tendre l’oreille et d’ouvrir l’œil, notamment lors du SILA). La réponse (indirecte) a été donné mille fois par Bourdieu. Et c’est dommage (dommage que Bourdieu ait mille fois raison).

N°13 : 115 pages sont dédiées à cette rubrique (y compris les Arts plastiques) dans ce numéro. On y trouve pêle-mêle Nawal El Saadawi, Assia Djebar, Al Hallaj, Leïla Sebbar et un long entretien avec Abdellatif Chaouite (par Bruno Guichard)

Deux autres rubriques, Création-monde et Arts plastiques complètent la revue, ainsi que des critiques de films, documentaires… (Je suis fatigué). Je m’arrête là car l’heure tourne. La combinaison fatigue et temps agissent comme un boa constricteur.

Je reprendrai et retravaillerai entièrement cet article lorsque j’aurai lu l’ensemble des 13 (ou plus) numéros de la revue et si le courage m’accompagne. Je souhaite à « A » bonne route (elle a quand-même quatre ans ! – elle est née en 2018 alors même que j’étais sur le point me concernant, de mettre un terme à ma maison d’édition « Incipit en W » hélas.)

Allez, il me faut quitter la bibliothèque et filer droit à la soirée NUPÈS.

Quant à l’ « A », je m’y abonnerai pour sûr, promis, juré, craché, croix de bois, croix de fer, si j’mens…

__________________________

°

°

CLIQUER ICI POUR VOIR LA COMPILATION DE « JERUSALEMA »

°

°

__________________________

« Jerusalema ikhaya lami/ Ngilondoloze/ Uhambe nami/ Zungangishiyi lana… »

(c’est juste une prière… Protège-moi, ne me laisse pas ici, marche avec moi…)

Un phénomène mondial. « Jerusalema » est une chanson de Kgaogelo Moagi, plus connu sous le nom de Master KG (musicien et producteur de disques Afrique du Sud) – « En octobre 2019, Master KG sort de son album Jerusalema, ainsi qu’un titre éponyme au nom de l’opus, soit Jerusalema. Il met en vedette la chanteuse Nomcebo Zikode sur cette chanson groovy. (Wikipedia)

_________________________

Jerusalema ikhaya lami

Jerusalem est ma maison

Ngilondoloze

Protège-moi

Uhambe nami

marche avec moi

Zungangishiyi lana

Ne me laisse pas ici

Jerusalema ikhaya lami

Jerusalem est ma maison

Ngilondoloze

Protège-moi

Uhambe nami

Marche avec moi

Zungangishiyi lana

Ne me laisse pas ici

Ndawo yami ayikho lana

je n’ai pas ma place ici

Mbuso wami awukho lana

Mon royaume n’est pas ici

Ngilondoloze

Protège-moi

Uhambe nami

marche avec moi

Zungangishiyi lana

ne me laisse pas ici

Ndawo yami ayikho lana

je n’ai pas ma place ici

Mbuso wami awukho lana

Mon royaume n’est pas ici

Ngilondoloze

Protège-moi

Uhambe nami

Marche avec moi

Ngilondoloze (x3)

Protège-moi (x3)

Zungangishiyi lana

Ne me laisse pas ici

Ngilondoloze (x3)

Protège-moi (x3)

Zungangishiyi lana

ne me laisse pas ici

Ndawo yami ayikho lana

je n’ai pas ma place ici

Mbuso wami awukho lana

Mon royaume n’est pas ici

Ngilondoloze

Protège-moi

Uhambe nami

Marche avec moi

Ngilondoloze (x3)

Protège-moi (x3)

Zungangishiyi lana

Ne me laisse pas ici

Ngilondoloze (x3)

Protège-moi (x3)

Zungangishiyi lana

Ne me laisse pas ici

www.lacoccinelle.net/

Je me suis rendu hier lundi, tôt le matin, au « Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée » de Marseille ou MUCEM. Il faisait bon, peut-être un peu frais encore à cette-là, 10 heures, heure de l’ouverture. Par cette exposition, qui a été inaugurée le 5 avril dernier et qui se tient jusqu’au 22 août, on entend « remettre en lumière la figure d’Abd el-Kader dans toute sa richesse et son importance historique et intellectuelle » (web du Mucem).

C’est lui-même, l’Émir Abdelkader, qui m’accueille à l’entrée du musée, avec sa djellaba blanche. Il porte dans sa main gauche un grand chapelet. Je le salut, son regard est serein, sa posture est quand-même un peu figée. Ce retour en France et toute cette lumière portées sur lui, le perturbent peut-être un peu. Je me dirige à la billetterie « c’est pour l’ L’exposition sur l’Émir Abd el-Kader » (11€, au 2° étage).

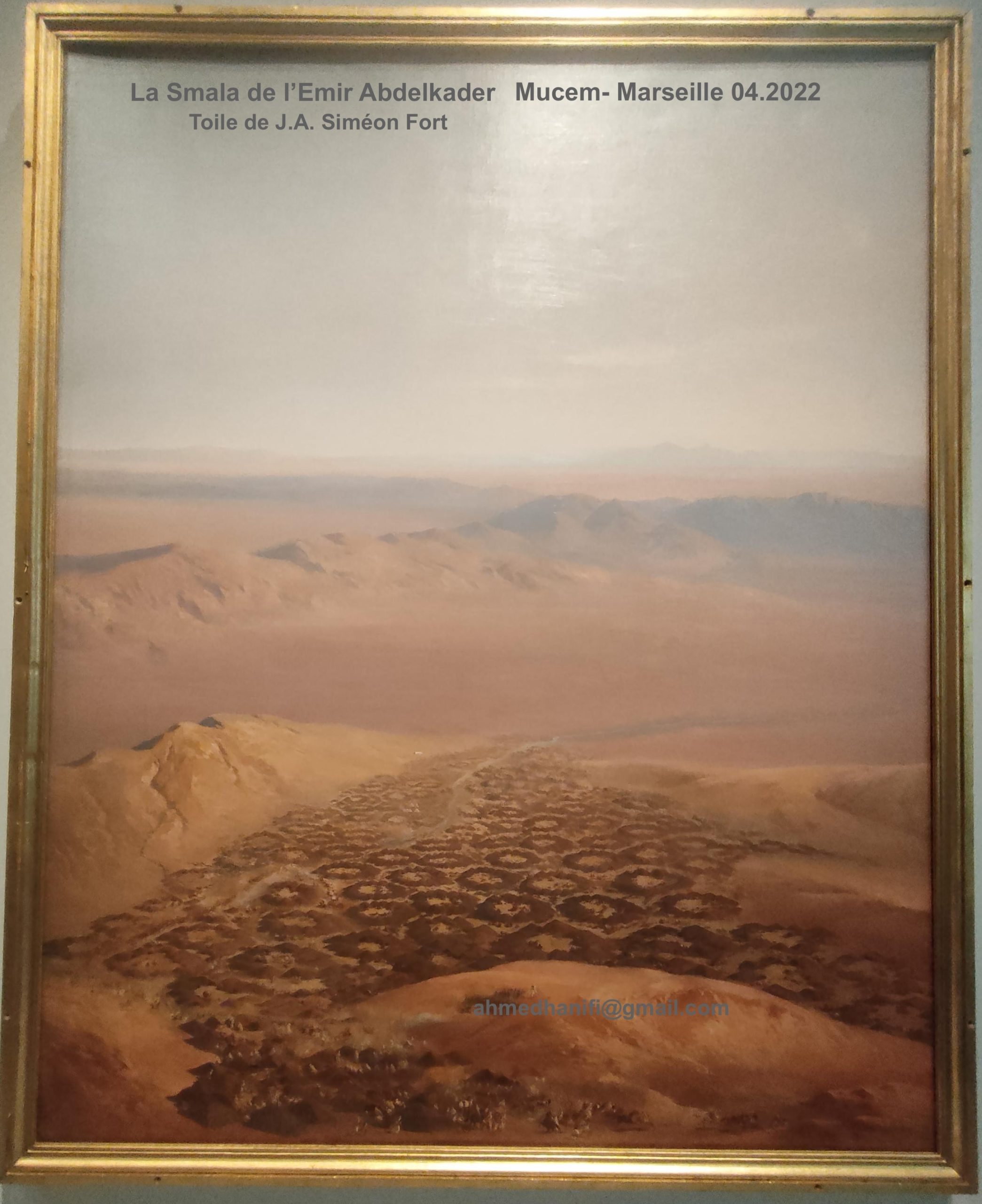

Dès l’entrée, la première salle (il y en a plusieurs) je suis emporté. On est mis en situation. La campagne d’Égypte et la défaite française face aux Anglais. En Méditerranée, Napoléon 1° observe la côte algérienne grâce à son espion, le capitaine Boutin, en 1808, l’année de naissance à El Guettana (Mascara) de Abdel-Kader ben Mohi Eddine qui sera (ainsi est-il présenté sur la page du Mucem : « Émir de la résistance, saint combattant, fondateur de l’État algérien, précurseur de la codification du droit humanitaire moderne, guerrier, homme d’État, apôtre… » En 1832, à 22 ans, il succède à son père dans la résistance à l’armée coloniale. J’admire le beau sabre qu’il a porté pour défendre les siens et la selle d’apparat. Et ses chéchias dans un style qui n’a plus cours aujourd’hui en Algérie. La sacoche de selle, ‘‘dejbida’’, est magnifique, « brodée de fleurs et d’arabesques sur son rabat extérieur ». L’Émir cherche des appuis internationaux, comme par ce courrier de 1840 adressé au consul des États-Unis. Les chapelets et le Coran ne le quittent pas. Dans la salle suivante un grand tableau montre la Smalah (zmala) de l’Émir : mille à deux mille tentes organisées en cercles d’une quinzaine de tente chacun (des zmala) avec les familles, les guerriers.

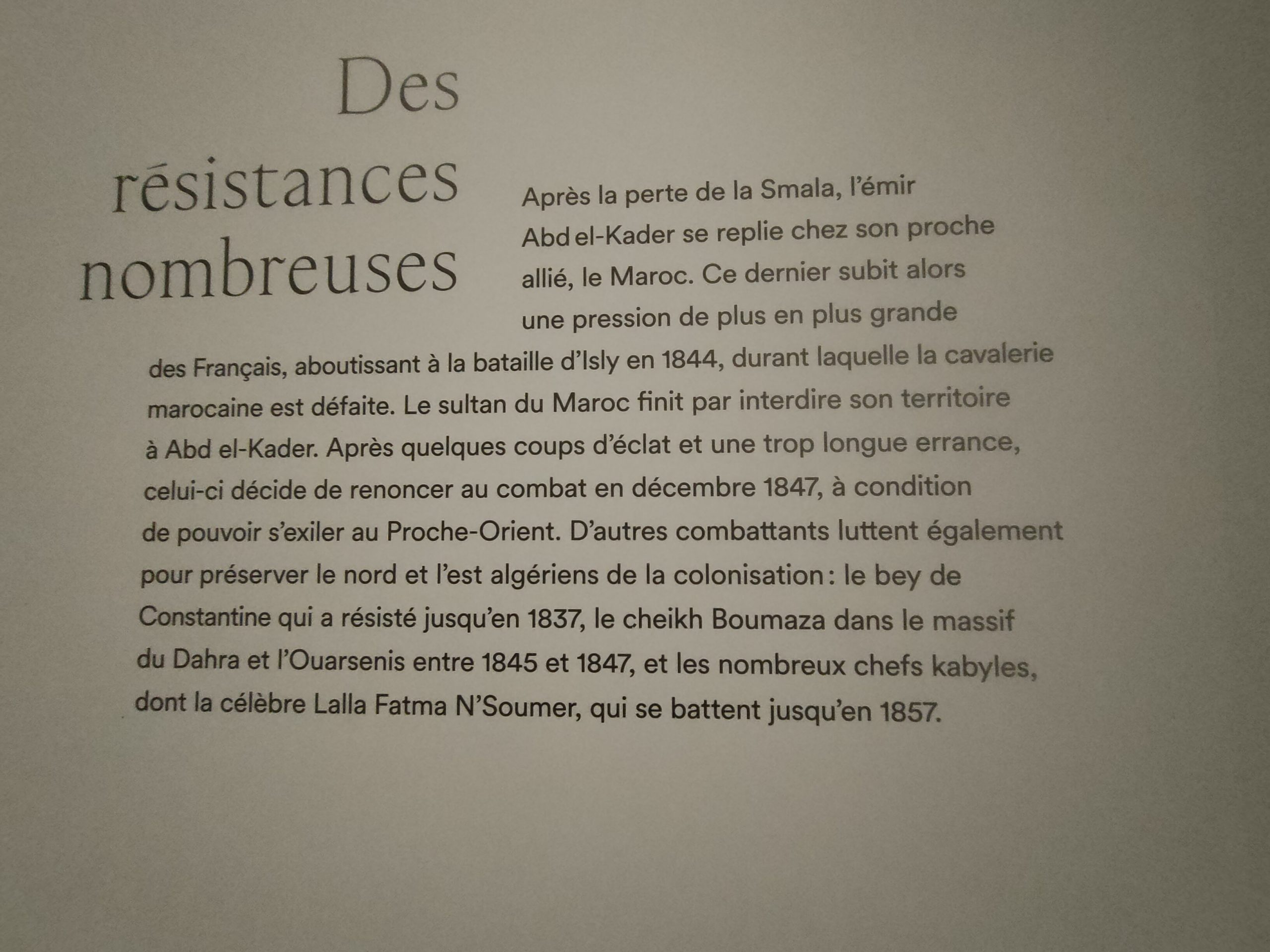

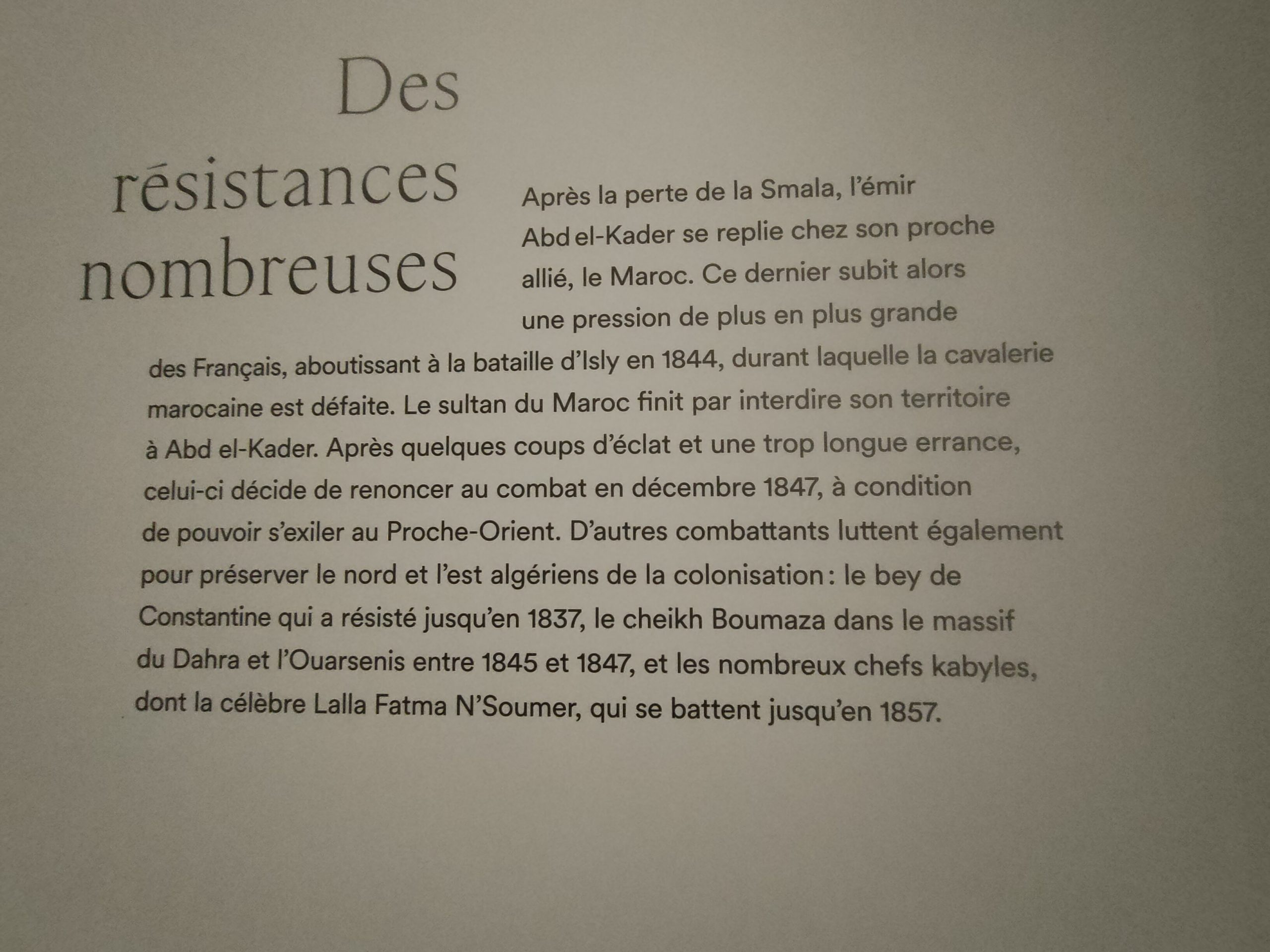

La défaite devant l’occupant oblige Abdelkader au retrait. Ce qu’il fait en se rendant au Maroc qui lui offre son aide. Le sultan est lui aussi défait lors de la bataille d’Isly (1844). Les luttes de l’Émir se poursuivent autrement. En 1847, l’Émir se rend contre la promesse que les autorités françaises le laisser se rendre en Orient arabe.

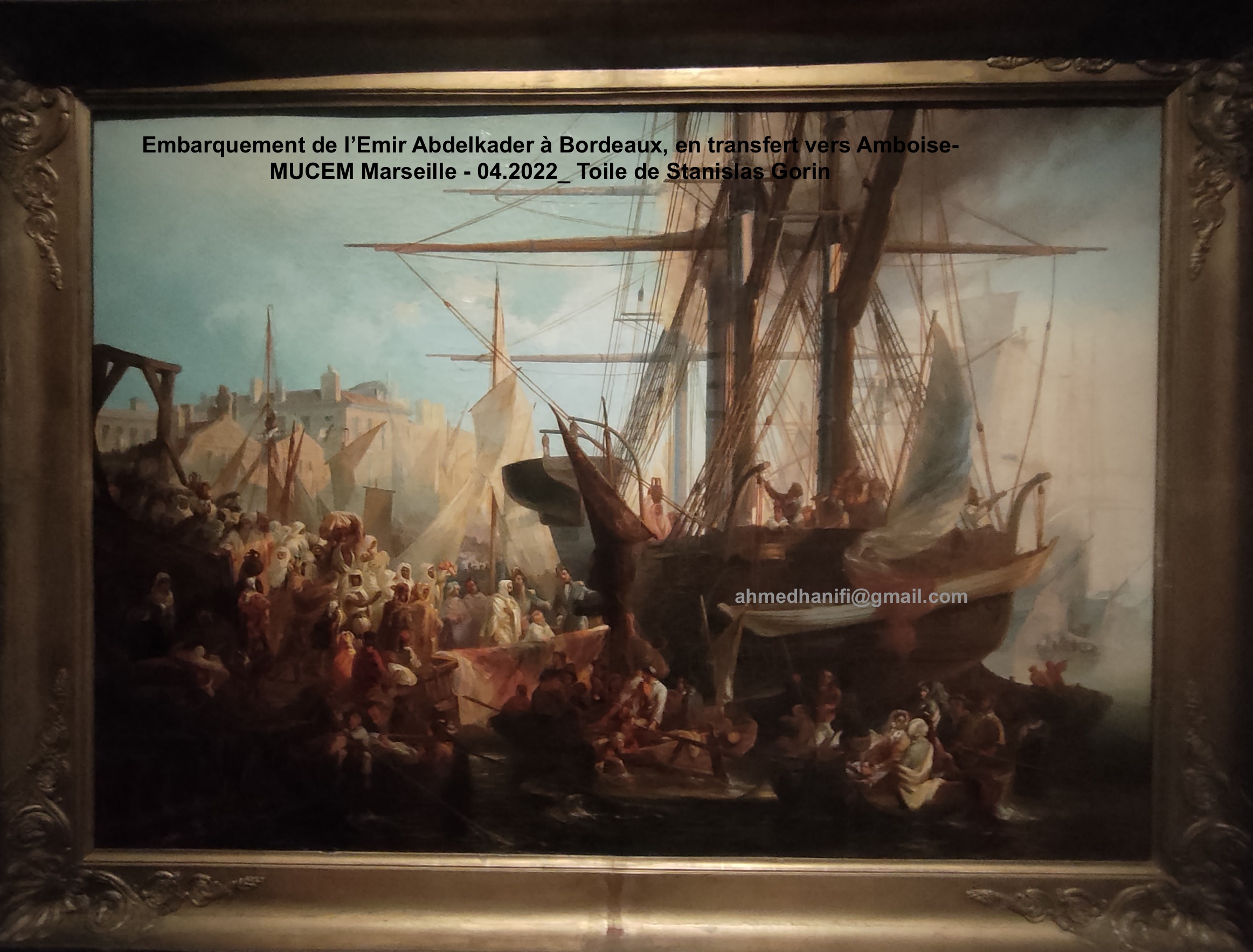

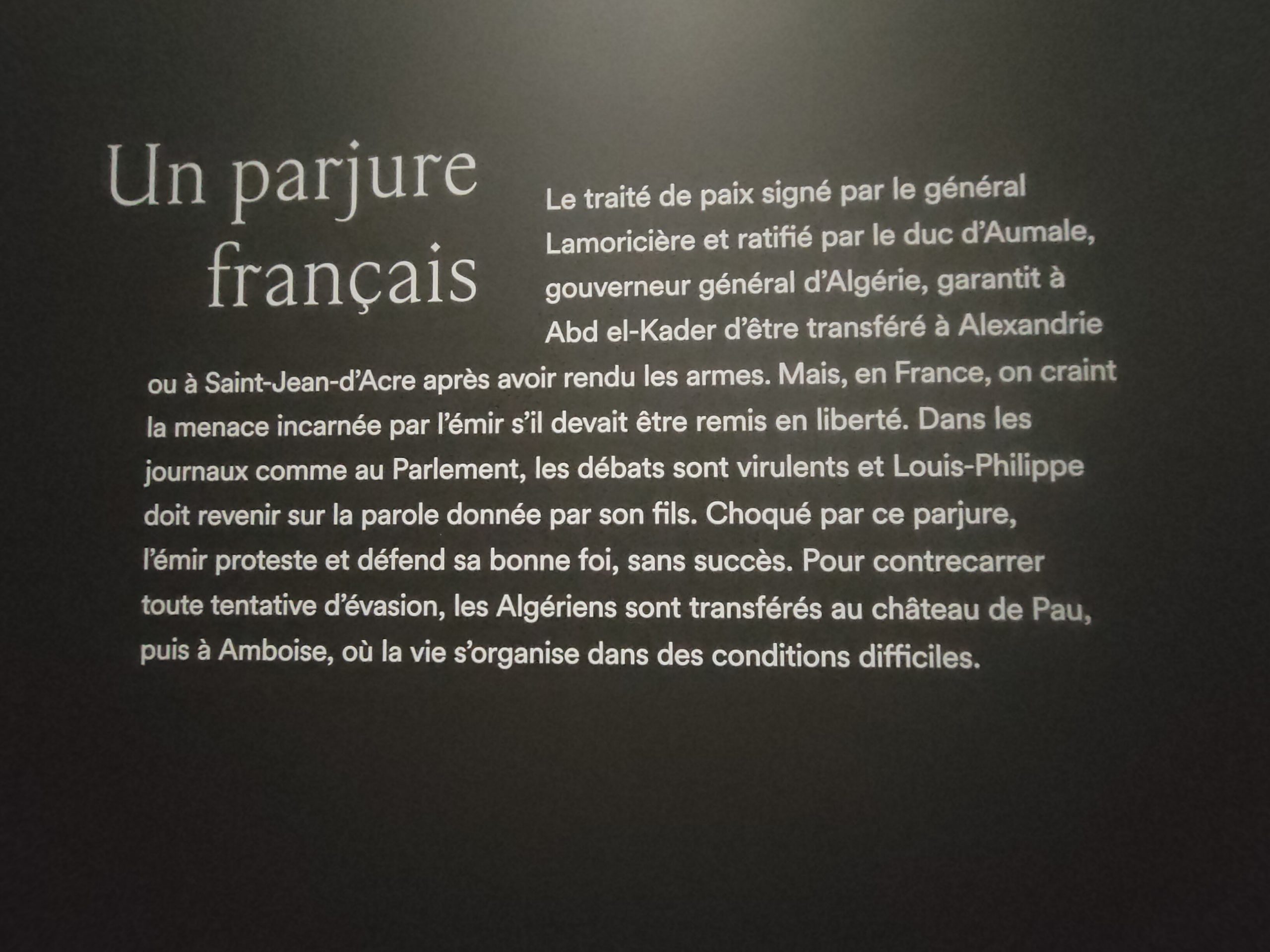

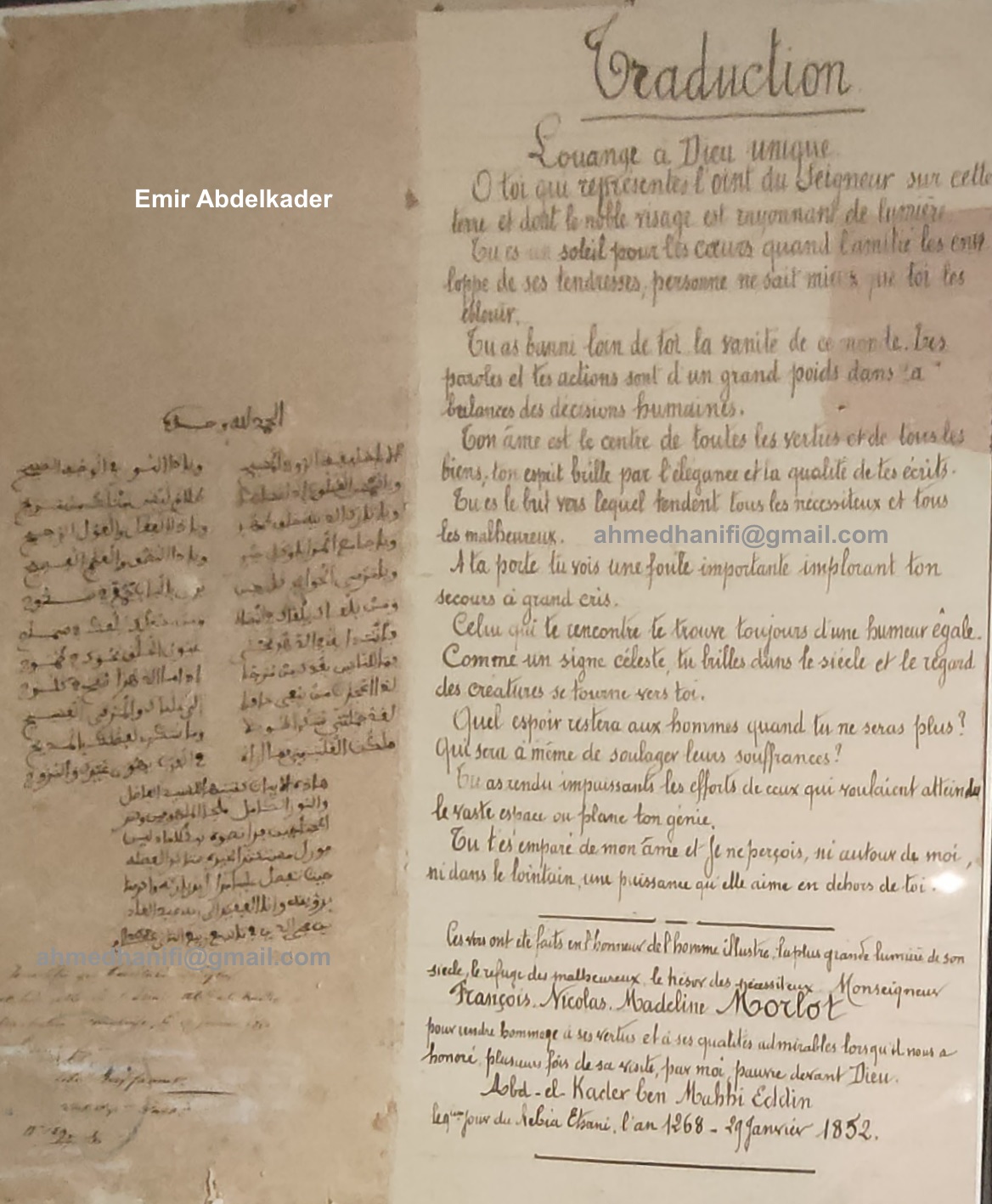

D’autres résistants à l’invasion françaises se mobilisent à l’instar de Cherif Boubaghla (ses restes furent rapatriés de France en juillet 2020) et Fatma N’Soumer tous deux en Kabylie. N’Soumer sera capturée. Elle mourra en prison six années plus tard, en 1863. L’Émir sera d’abord emprisonné dans le château d’Amboise durant cinq années. Il y écrit beaucoup. Des courriers à des hommes politiques, mais aussi de la poésie.

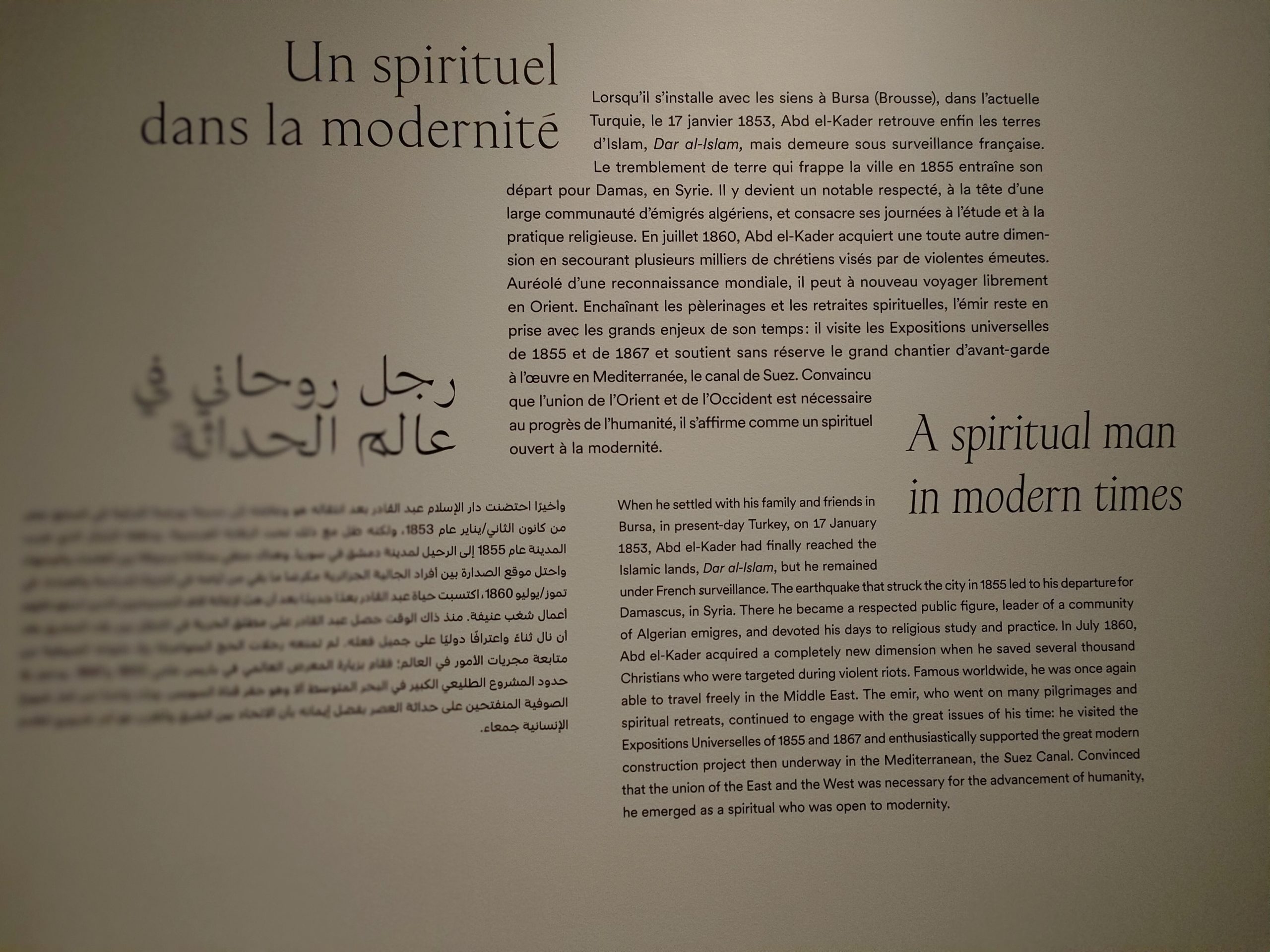

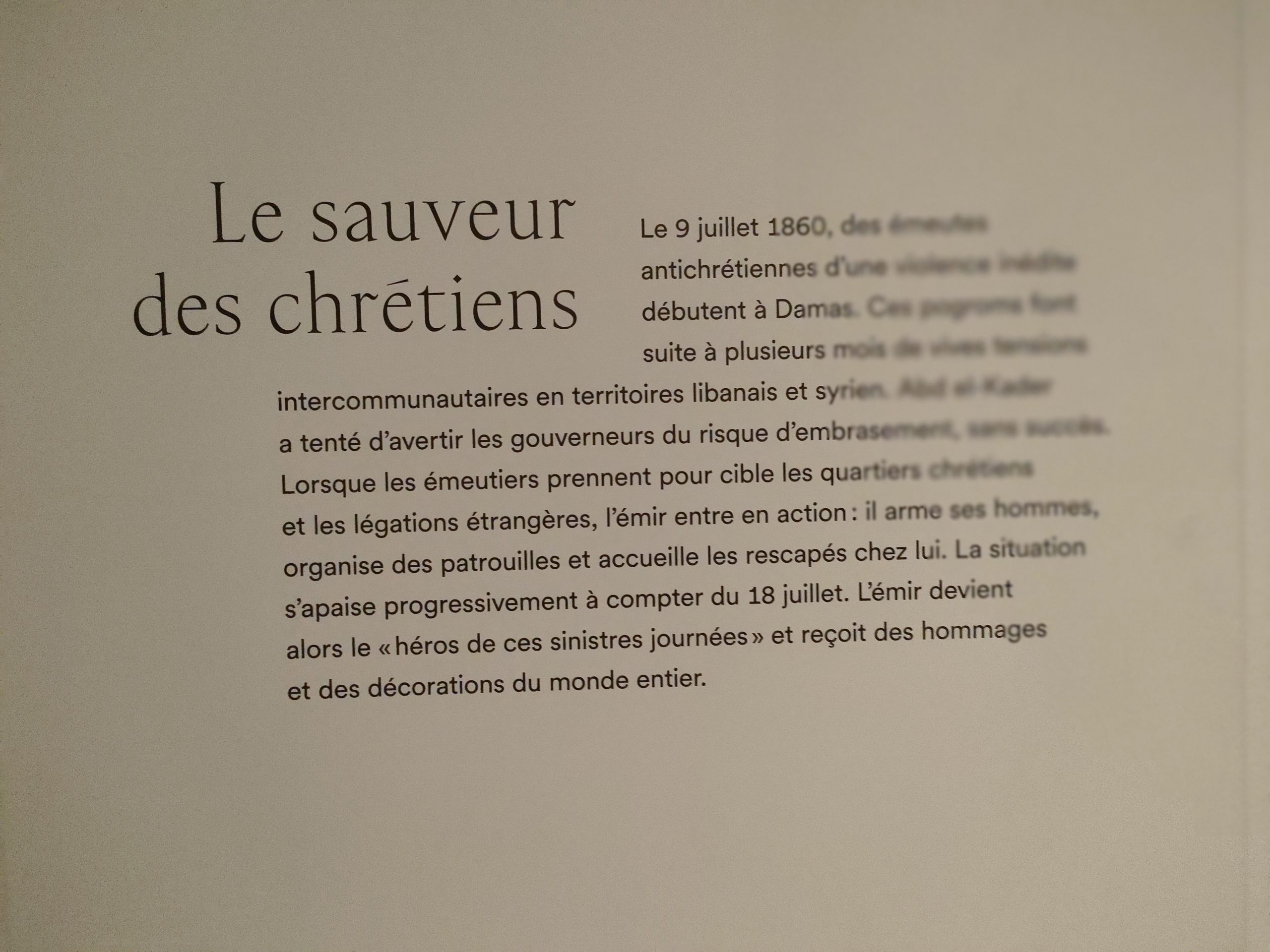

Pour sa propre image, « pour sa gloire » Napoléon III fera de l’Émir un grand ami de la France, alors que l’Émir ne pense qu’à une seule chose, quitter la France. Il s’installe en Turquie, dans la ville de Borsa « Bourse, la ville sainte » qu’il quitte l’année du terrible tremblement de terre en 1855 pour s’installer à Damas, « sur les traces d’Ibn Arabi ». L’Émir Abdelkader meurt en 1883 à Damas où il sera inhumé. Le 6 juillet 1966 ses cendres sont rapatriées en Algérie, au cimetière des Martyrs.

Je n’ai pas vu passer les deux heures dans cette exposition. La 24° journée de ramadan glissa entre mes pensées et mon corps, mais on peut passer quatre heures dans l’exposition, à l’aise, tant il y a à voir, à lire, à apprécier. J’aurais souhaité mille expositions comme celle-ci sur 1001 sujets…. En Algérie même. Ah oui, mais y a le foot l’arrogance et le j’m’en-foutisme, c’est vrai. Hélas.

À Marseille, le 26 avril 2022

+++++++++++++++++++++++

CLIQUER ICI POUR LIRE LA CONFÉRENCE DE KATEB YACINE (il a 17 ans) SUR L’ÉMIR ABDELKADER

+++++++++++++++++++++++

mais aussi : https://www.youtube.com/watch?v=lwQhFyQk0lk

__________________________________

_____________________________________

°°°

CLIQUER ICI POUR VOIR/ENTENDRE VIDÉO FRANCE INTER

°°°

____________________________________

9

9

C’est si rare !

___________________________________

par Tiphaine Samoyault

2 février 2022

Il y a plusieurs façons de penser l’émancipation littéraire. Elle peut être un arrachement au contexte et aux normes qui régissent à la fois la langue et un champ, qui prend alors le nom de l’avant-garde ou de l’autonomie. Mais l’émancipation peut être aussi plus radicale, en faisant exploser en même temps le concept d’autonomie par la mise en œuvre d’une lutte qui entraîne avec elle l’idée de littérature et tout le dispositif institutionnel qui la protège.

En devenant mondial, Ulysse s’est arraché à son ancrage national, mais aussi à sa position excentrée. En revanche, en créant autour de lui une nouvelle socialité, il a profondément transformé l’idée d’autorité littéraire.

Je propose de penser que l’œuvre de Joyce renverse par sa langue et sa politique l’idée même d’absolu littéraire alors même qu’en France elle a été placée sous la bannière de ce combat. Si, en situation postcoloniale, Joyce émancipe la langue et la nation, en France il affranchit du message. Pour Tel Quel, qui a le plus contribué à cet éclat français de l’écrivain, un roman de Joyce ne « dit » rien, il s’écrit. Même chose pour Robbe-Grillet. La récente publication de la correspondance croisée du groupe a permis de voir que c’est la lecture d’Ulysse qui conduit Alain Robbe-Grillet à vouloir écrire (il le dit clairement et en détail dans une lettre à Claude Ollier). Dans un entretien radiophonique avec Alain Veinstein en 1988, Claude Simon confie : « j’ai appris à lire dans Joyce et dans Faulkner ». Ce que l’on reconnaît alors à Joyce, c’est que l’équivocité du langage est première, et peu importe si, pour se faire entendre, il faut tendre vers une certaine univocité, que reconnaissent celles et ceux qui, finalement, s’attachent aux personnages.

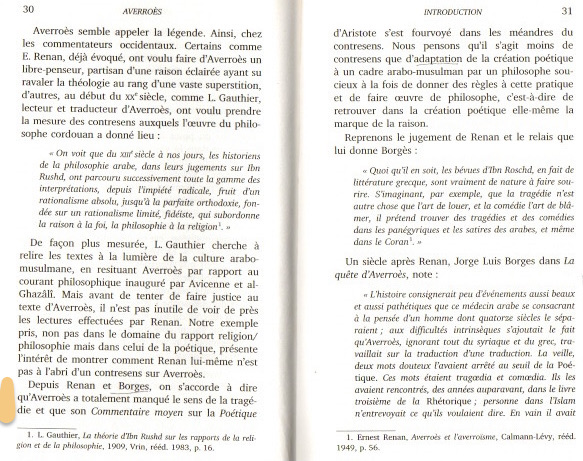

Sylvia Beach et James Joyce à la librairie Shakespeare & Company au moment de la sortie d’ « Ulysse » (1922) © Courtesy of Princeton University Library

Pourtant, dans une tout autre lecture, l’œuvre de Joyce permet aussi de penser l’autonomie de certaines littératures dominées en offrant une œuvre en perpétuel mouvement, infixable et donc appropriable par tous. Ce livre démystifie, au moins autant qu’il en représente l’idéal, les valeurs de la littérature (les idées de style, d’œuvre achevée, d’original…). Ainsi, il peut instaurer un événement qui a des répercussions infinies et qui, à tout le moins, définit une idée de la littérature qui nous importe aujourd’hui, même si on ne peut pas dire qu’elle prévale tout à fait, et qui renoue avec des formes prémodernes de conceptions du littéraire.

Cet événement, c’est celui de l’œuvre collective ou de ce qu’on peut appeler le collectivisme littéraire. Le texte – je parle essentiellement d’Ulysse mais c’est peut-être plus vrai encore de Finnegans Wake – induit l’action et la participation de plusieurs instances : les lecteurs bien sûr, mais aussi les éditeurs, les traducteurs, les autres écrivains, les institutions, sont invités à participer à la genèse interminable de l’œuvre, à son work in progress.

Cela commence du vivant de Joyce, dès la première publication d’Ulysses, en anglais, à Paris. Cette publication d’un texte hors de son lieu, hors de sa langue, si elle n’est pas un cas unique, a déjà plusieurs conséquences. D’abord, le mouvement de sa traduction commence en même temps que sa publication. Ensuite, il doit être conduit dans les pays anglophones par de nombreux intermédiaires. Enfin, sa rapide interdiction dans les pays de langue anglaise (Grande-Bretagne, États-Unis) oblige à des opérations de diffusion clandestine dans lesquelles de nombreux écrivains sont impliqués jusqu’à la levée de la censure aux États-Unis en 1934 et en Grande-Bretagne en 1936. Il faudrait faire le recensement d’une scène topique, que l’on trouve dans de nombreux récits modernistes américains, de ces jeunes gens rapportant Ulysses dans une valise à double fond. De Henry Roth, qui dans À la merci d’un courant violent(traduit de l’anglais (États-Unis) par Michel Lederer, L’Olivier, 1994) décrit en détail la façon dont il trafique soigneusement sa valise et la sueur dont il se couvre au moment du passage de la douane, à Anthony Burgess, qui dans Little Wilson and Big God (1986), affirme qu’un de ses professeurs l’avait rapporté, caché en morceaux sous ses vêtements, de l’Allemagne pourtant déjà nazie.

La publication partielle aux États-Unis, dans la Little Review, des débuts de la rédaction du roman, avait entraîné un procès pour indécence en 1919, en pleine écriture du roman, puis une interdiction pure et simple, rendant aléatoire une quelconque publication. Cette absence de perspectives d’édition a sans doute eu pour Joyce un effet libérateur qui l’a conduit à radicaliser son projet esthétique, ce qu’ont montré les spécialistes. Tous ces obstacles ont été des aiguillons plutôt que des empêchements. Cela met en évidence une première interaction, au moment même de la genèse de l’œuvre, entre la réception et la production, « à travers un jeu complexe d’anticipations et de faits accomplis, de transgressions et de soumissions », comme l’expliquait Daniel Ferrer en 2001.

Cette censure spectaculaire a entraîné toute une socialité autour du livre qui implique en particulier des femmes courageuses, les éditrices (Margaret Anderson and Jane Heap, rédactrice de la Little Review, Sylvia Beach qui publie le livre en France), des postiers (qui saisissent les numéros de la Little Review après sa première condamnation), des juges, des éditorialistes qui défendent malgré tout le livre ou qui contribuent à le dénoncer de façon virulente alors même qu’il est interdit, les douaniers qui saisissent cinq cents exemplaires de la première publication du livre à Folkestone en 1922 et qui le brûlent immédiatement, les éditeurs qui cherchent à lever la censure sur le livre (aux États-Unis, Random House, en 1932, avec le procès « United States of America vs. One Book Entitled Ulysses by James Joyce »). La puissance de transformation du texte est d’ailleurs soulignée à ce propos : « Avoir été interdit a joué un rôle important dans le caractère transformateur du roman de Joyce. Ulysse n’a pas seulement changé le cours de la littérature du siècle qui a suivi, mais la définition de la littérature aux yeux de la loi [1]. » En particulier, la définition que l’on donne de l’obscène ou du pornographique qui n’en sont plus aux yeux de la loi lorsque les scènes ne sont pas intentionnellement « aphrodisiaques ».

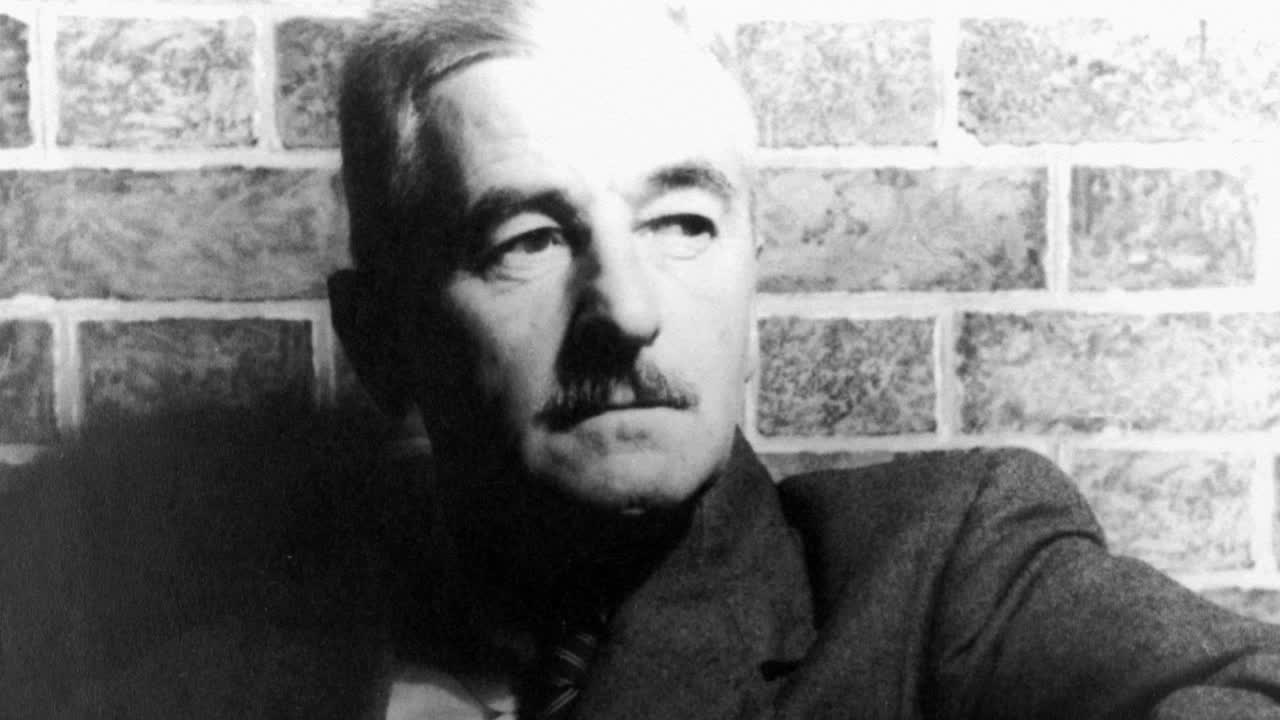

James Joyce (vers 1920) © D.R.

On voit ici comment un vide (l’absence du livre) appelle un plein, cette socialité nombreuse qui se forme autour d’un livre qui, dans ce cas, produit le phénomène suivant qu’Ulysse est probablement le livre non lu le plus connu à travers le monde. Je veux dire que la proportion de gens qui le connaissent sans l’avoir lu du tout est plus importante que pour les autres classiques mondiaux.

Cette socialité nombreuse qui collectivise l’œuvre, on la retrouve aujourd’hui dans les fameux Bloomsday. Je dis « les » car le 16 juin n’est pas célébré seulement à Dublin, mais à Philadelphie, Melbourne, Montréal, New York et dans bien d’autres endroits du monde pour des événements plus restreints ou plus ciblés. Sur le site touristique « ireland.com », on avance même de façon décomplexée l’argument de la non-lecture : « Même si vous n’avez jamais feuilleté le roman emblématique de James Joyce, Ulysse, vous pouvez toujours profiter du Bloomsday. » Est-ce de la littérature « hors du livre », comme on l’appelle aujourd’hui ? On peut en douter, mais c’est en tout cas une formidable extension du domaine d’action d’un livre qui est, me semble-t-il, une des formes de sa collectivisation, et qui touche l’idée même de littérature.

Philippe Forest en est bien conscient, lui qui rejette entièrement l’idée qu’Ulysse serait un livre illisible et en fait au contraire un livre qui parle à la fois de la vie de celui qui l’écrit et de celui qui le lit, selon le programme donné par le roman lui-même, dans l’épisode « Charybde et Scylla » : « Nous marchions à travers nous-mêmes, rencontrant des valeurs, des spectres, des géants, des vieillards, des jeunes gens, des épouses, des veuves, et de vilains beaux-frères. Mais toujours nous rencontrant nous-mêmes. » Dans Beaucoup de jours, publié pour la première fois aux éditions Cécile Defaut en 2011 et réédité par Gallimard à l’occasion de ce centenaire, Philippe Forest avance au fil des différents chapitres d’Ulysse, les expliquant, les commentant, mais surtout les croisant à la première personne avec ses propres livres, sa propre vie. Il offre ainsi un double guide, à Ulysse et à son œuvre, à la fois lumineux et émouvant, où le voyage d’un seul jour se double de celui de beaucoup de jours. En attendant Nadeau reviendra sur cet ouvrage à l’occasion d’un prochain article sur son dernier roman, Pi Ying Xi. Théâtre d’ombres.