____________________________

Ahmed Hanifi,

Jeudi 9 septembre 2021

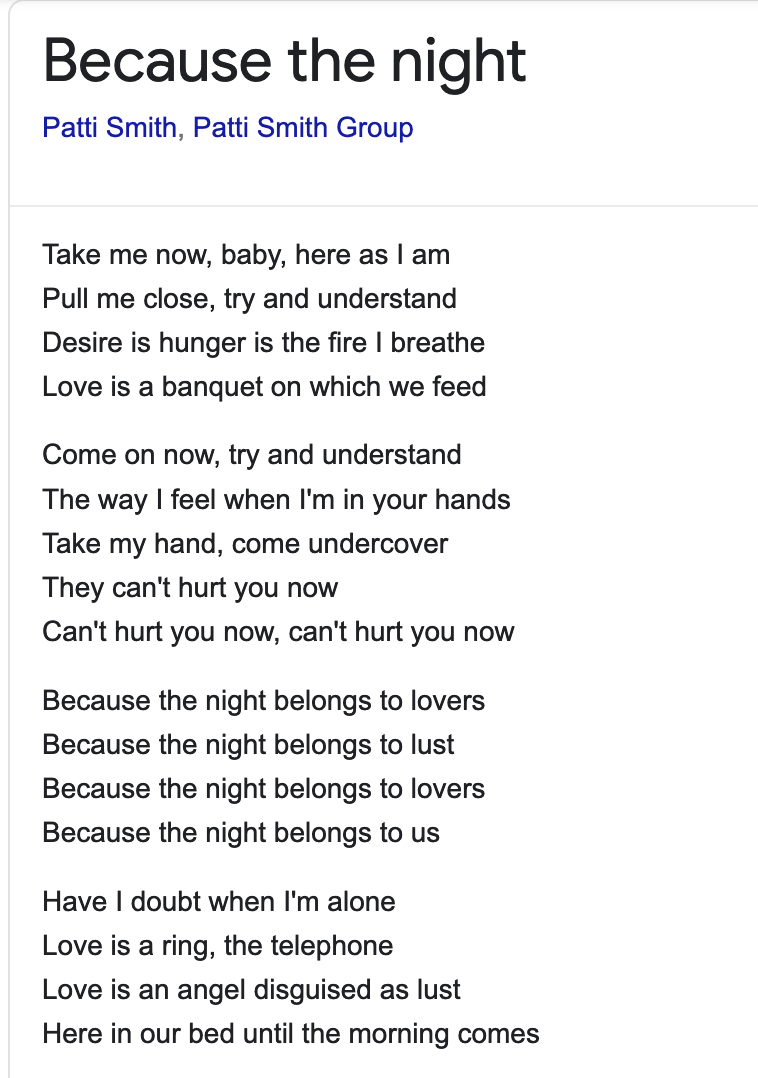

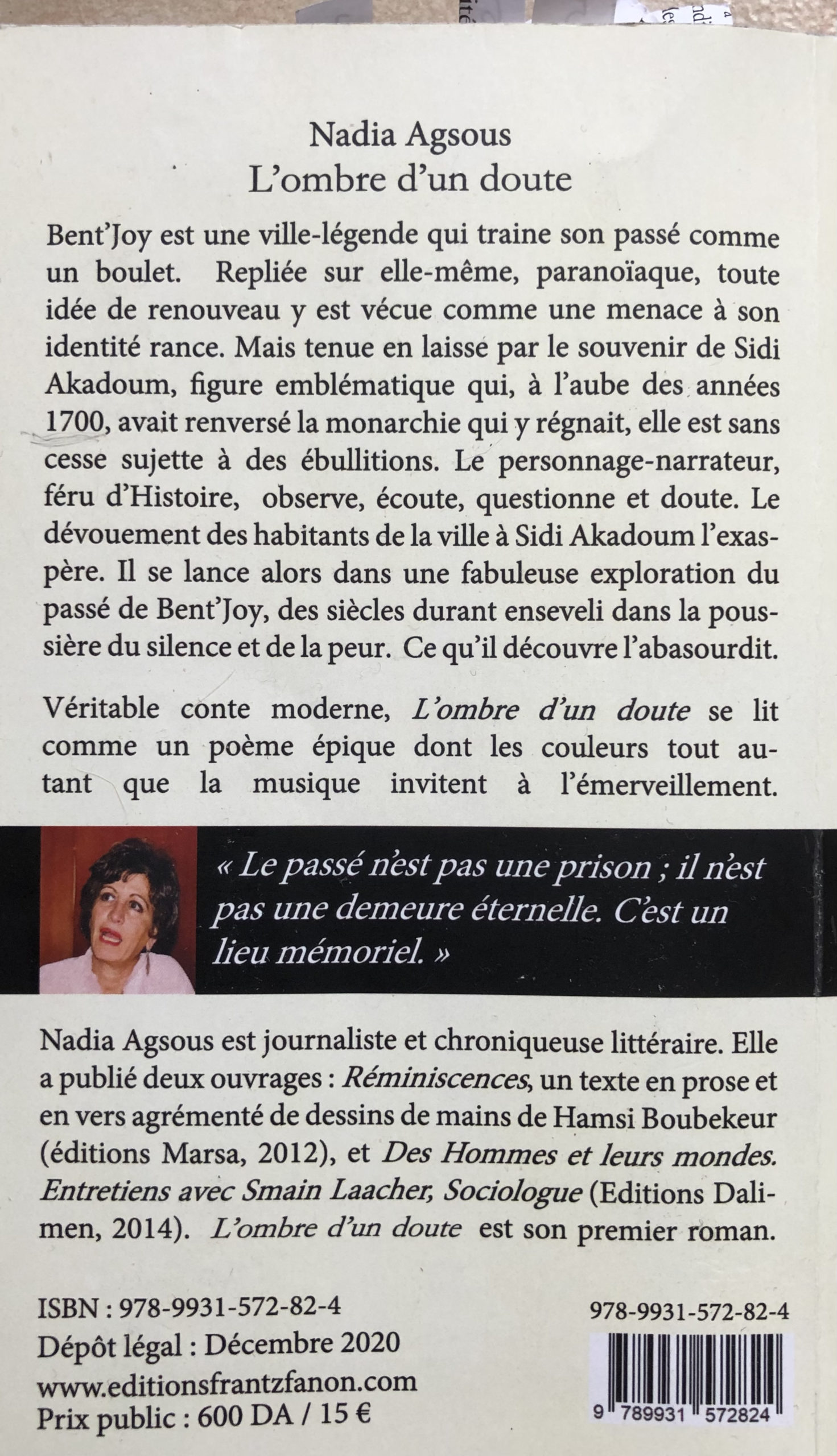

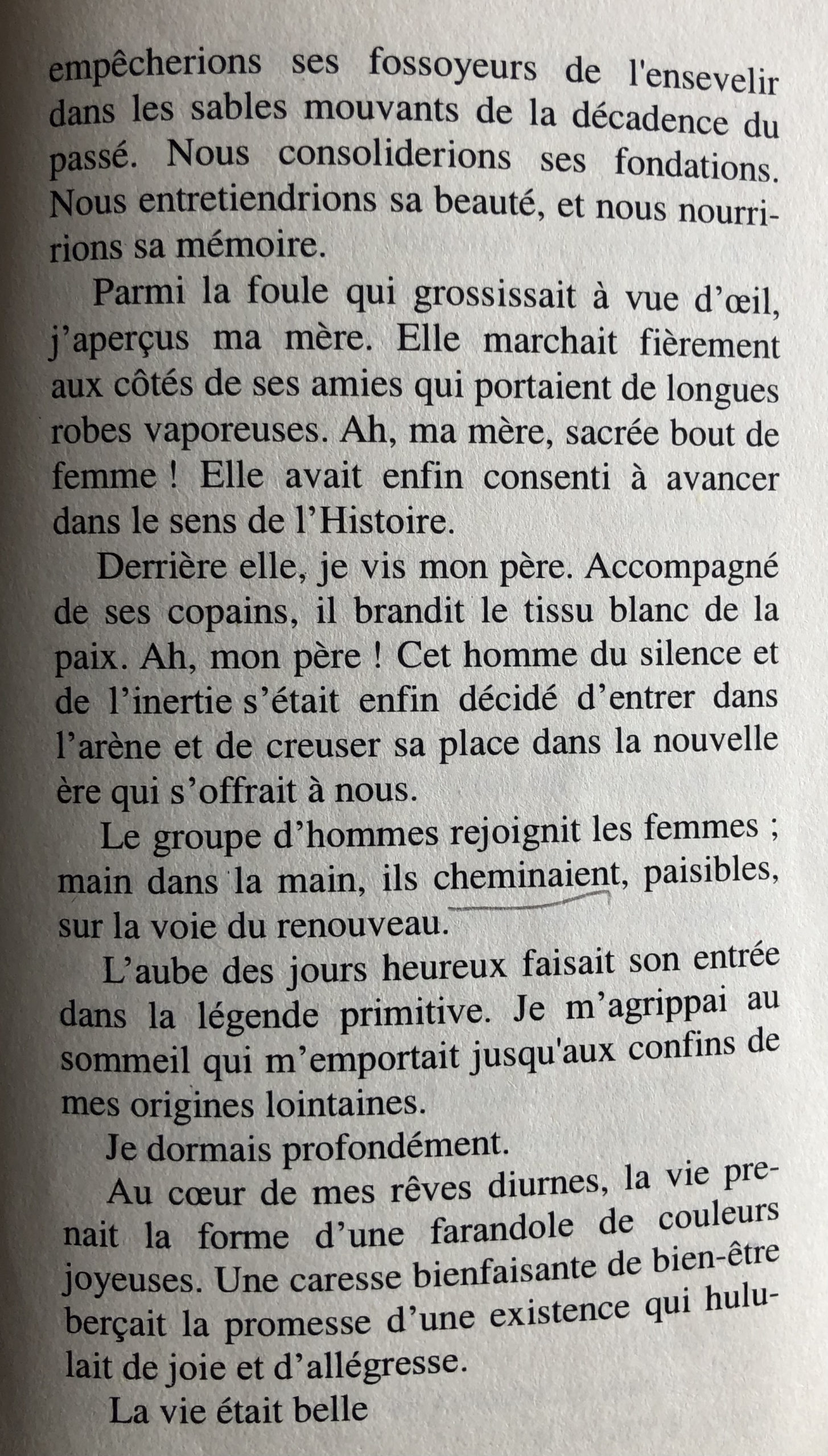

« L’Ombre d’un doute » est un roman de Nadia Agsous. Édité par les Éditions Frantz Fanon, Boumerdès, 12. 2020. 147 pages. La photo de couverture a été prise devant le mausolée Sidi Abdelkader à Bejaïa, l’un des 99 saints de la région. On peut lire en quatrième de couverture : « Bent’Joy est une ville-légende qui traîne son passé comme un boulet. Toute idée de renouveau y est vécue comme une menace à son identité. « L’Ombre d’un doute », est un véritable conte moderne, qui se lit comme un poème épique ». Il est composé de sept courts chapitres et 17 sous-chapitres. Il développe l’intrigue sur quatre temporalités : la première marque l’arrivée de Sidi Akadoum en 1602 et le règne du « bon prince », la 2° est celle de Sa Majesté Le Pouilleux qui « haïssait Sidi Akadoum et qu’il a démis de ses fonctions et exilé », la 3° couvre le règne du fils de Sa Majesté Le Pouilleux « qui ne pense qu’à faire la fête », jusqu’à la fuite de la famille royale. La dernière enveloppe notre réalité. Le discours n’est pas linéaire, et les périodes et événements s’entrecroisent tout le long du livre. Il y a donc une difficulté pour qui s’attend à une intrigue simple, tels les composants d’une quelconque pièce de métier à tisser. Non, les fils de chaîne et de trame sont nombreux. Et les patrons divers et parfois complexes.

Ces temporalités ne sont pas linéaires donc. Ce qui est mis en avant ce sont les personnages et les événements qui les articulent et stimulent sur une trajectoire, un spectre de quatre siècles. Il y a de nombreux personnages, les principaux étant le narrateur, sa mère qui ne comprend pas son fils : « ah cette génération, il faut que vous le sachiez, cet homme (Sidi Akadoum) est notre sauveur » ; une autre femme dont la « voix est rocailleuse, une femme habitée par la folie blanche ». Nous ne connaissons pas leur nom. Et Sidi Akadoum. Ils traversent tous le roman sans trop insister sur la diachronie. Ce qui importe est l’événement.

Le cœur territorial est la ville de Bent’Joy (Bejaïa ?), embellie par une Montagne sacrée… et la pluie. La ville est repliée sur elle-même et « sa mémoire est engourdie, enlisée dans les sables mouvants de son histoire. » Sans difficulté, derrière la métaphore nous reconnaissons l’Algérie et les sempiternelles interrogations qui jaillissent dès que son nom est prononcé. Sont posées les questions de l’appropriation des identités nationales, leur construction, leur falsification « à outrance »… Mais pourquoi ce nom de Bent’Joy qui sent plus le vieux far west américain que la bougie éponyme (parfumée à la rose d’Austin) fierté des bougiotes.

Des créatures étranges apparaissent ici et là, à côté des autres personnages dans ce « conte moderne, de ce poème épique » (4° de couverture) dans des réalités fantasmées, dans une possibilité fardée d’ombres, sous le déluge : nous croisons des hommes « accoutrés de longues robes noires, arborant sur leurs fronts des bandeaux rouge-vermillon », ainsi que Athina et Amjah, deux êtres « à l’apparence fragile », toutes les inhumanités du monde,se concentraient dans leurs gros intestins… la pluie cinglait leurs visages… Ils burent goulûment leurs maux, en silence sans mot dire… Et ils avalèrent leurs mots, sans maudire… », mais aussi un « chat mort pourri, des crânes vomis, d’os se transformant en aigle noire », et enfin des anges de la Bienvenue à travers des spectacles de magie noire…

Des créatures étranges qui apparaissent également au travers les divagations du narrateur qui, pris de doute au milieu de la nuit, quitte sournoisement ou ‘‘ à bas bruit’’ (locution répétée) son lit pour s’installer dans la terrasse familiale où l’attendait « un petit être étrange ». Le narrateur vit une expérience fantastique. Le voilà errant « dans la nuit de mes rêves. Je traversais les âges. Je chevauchais les siècles… J’avançais lentement dans les dédales souterrains de mes errances existentielles lorsque surgit, devant mes yeux emplis de sommeil visqueux, le passé de Bent’Joy. » En son for intérieur il entendait la voix enjouée de sa mère qui « dissipait ma crainte, apaisait ma peur, distillait dans mon cœur l’envie d’affronter l’imprévisible et d’éclairer les zones d’ombres de l’histoire de Sidi Akadoum ».

Car il s’agit bien d’une paisible ville, Bent’ Joy, qui d’une part a été bouleversée par l’arrivée « à dos de chameau » d’un homme, Alââ di Paya el Mandouli, alias Sidi Akadoum, et de sa philosophie « qui aliène en douceur » et d’autre part va refuser que son identité soit emportée par la tempête de ce « prophète sans barbe, À la vie ! À la mort ! »

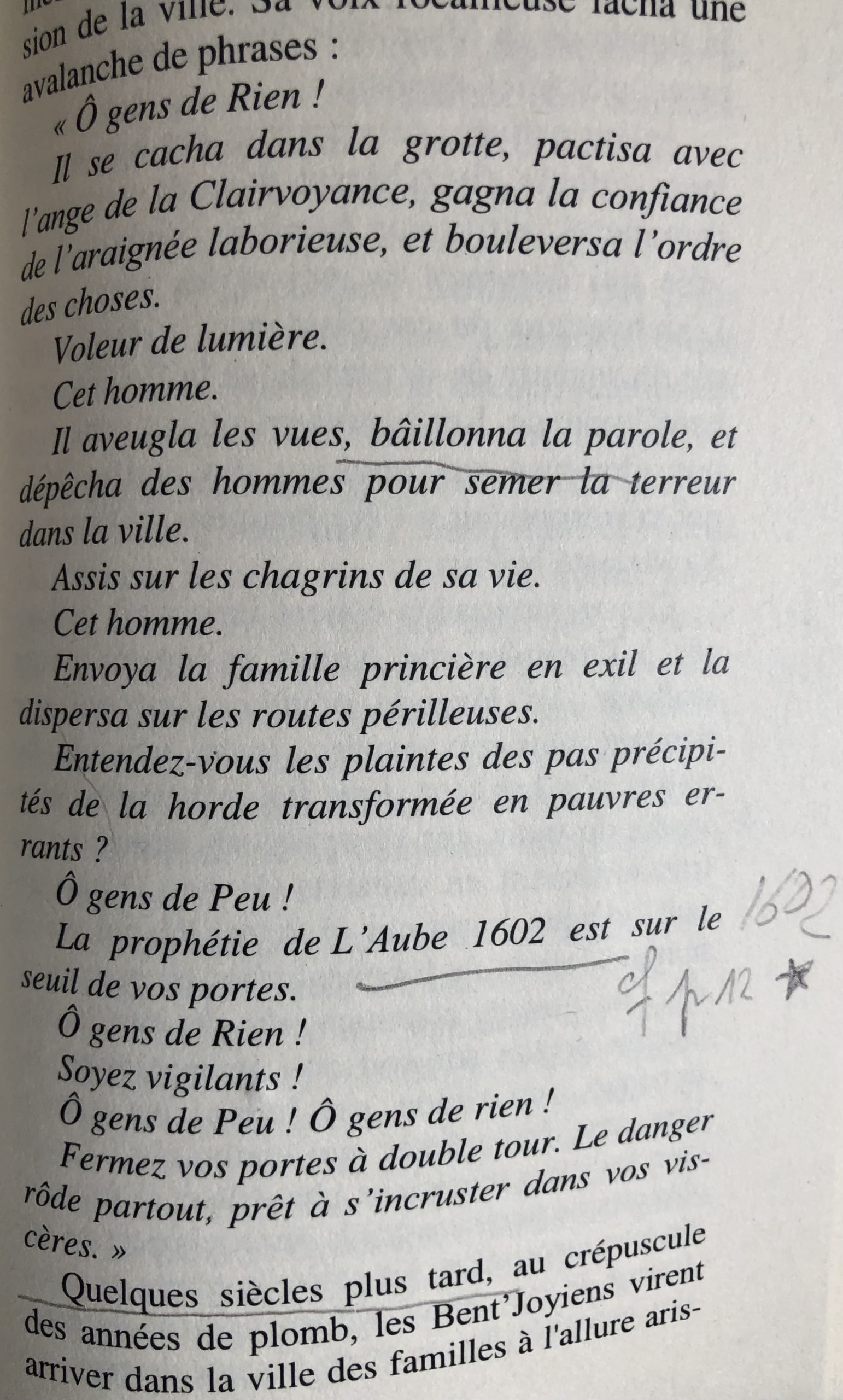

Sidi Akadoum arriva à dos de chameau, à l’aube du 20° jour de l’été de l’an 1602 (aucun lien à faire – ici – avec le 16.02 de l’an 19). « Sur la Côte d’Argent. D’abord un Boum ! On aurait dit un tremblement de terre. Un homme… et un animal… s’affalèrent sur le rivage ». Le vacarme fut tel qu’il ébranla la Montagne sacrée et effraya les habitants. Sidi Akadoum est « un être absent, sans visage, profondément ancré dans les confins de la mémoire collective ». Nous sommes amenés par le choix de mots, de lieux… à faire un rapprochement avec « un ensorceleur qui possédait des pouvoirs divinatoires », un Marabout, un idéologue islamiste, peut-être même Le prophète (la grotte, l’araignée, le Livre Saint, certains versets détournés… : « de la fragilité nous naissons. Dans la fragilité nous vivons. À la fragilité nous retournerons. »

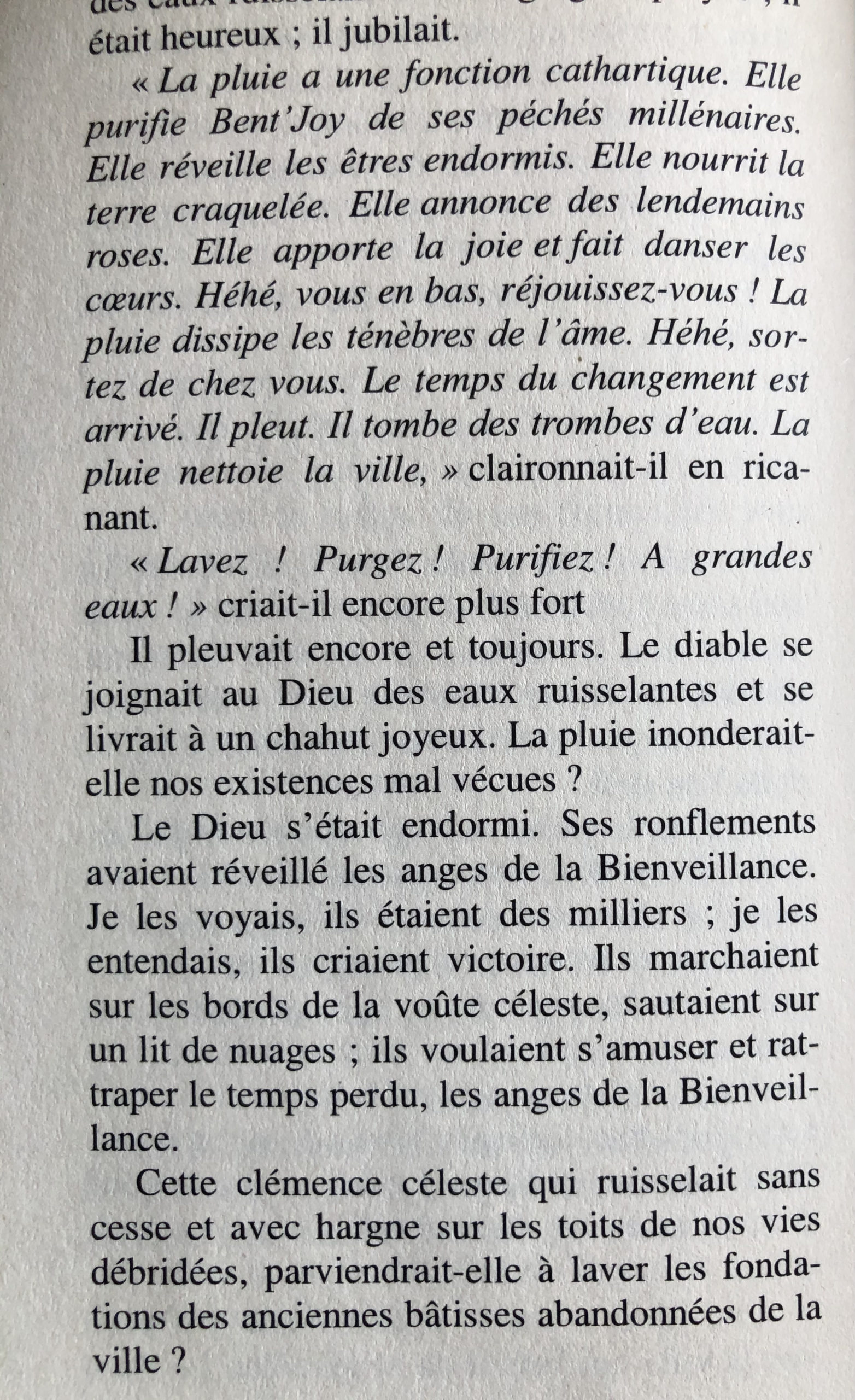

Au lever du jour, Sidi Akadoum, inconnu alors, « baragouina quelques mots dans une langue étrangère aux habitants », il cligna des yeux et aboya. Son cauchemar prit l’allure d’un ‘‘verre de terre’’ qu’un oiseau de mer emporta. Trois mois après son arrivée, un « orage diluvien s’abattit sur la ville ». Il a plu nuit et jour durant une semaine. « Le ciel noir porta le lourd fardeau de la colère divine ». Les oracles convoqués par le prince prièrent, le roi sacrifia « une tonne de poules et de moutons ». En vain. Jusqu’à l’apparition de Sidi Akadoum. « Soudain, tout redevint calme. La mer se reconstitua en présence des habitants qui assistèrent à la scène en s’exclamant d’étonnement et de joie. » Le roi saisit cette occasion pour faire connaissance de Sidi Akadoum. « Aux yeux de la population, cet homme, qui était de plus en plus apprécié, était un faiseur de miracles, un sauveur. » « Cette intervention inaugura le début d’une amitié » qui mènera Sidi Akadoum jusqu’à la fonction de Vizir du « bon prince ». Sidi Akadoum « apprit la langue locale dans ses moindres détails et étudia minutieusement l’histoire, les mœurs des habitants. Partout il répandait la joie, il éblouissait, il séduisait ». Dans un livre il consignerait ses mémoires : « Le parchemin de mes années à Bent’Joy ».

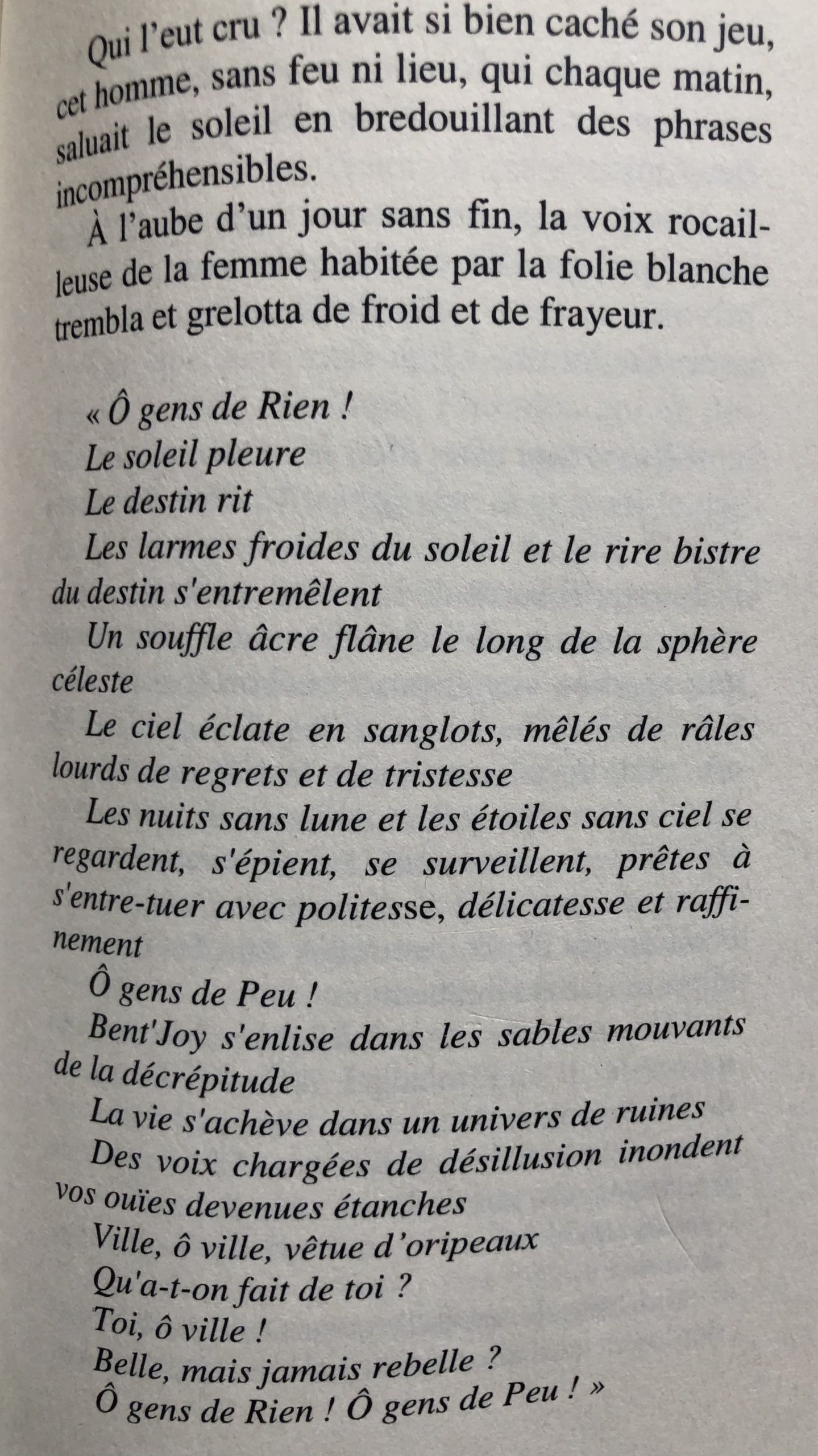

Une des rares fausses notes sur le tableau d’accueil de Sidi Akadoum est une vieille femme, une folle, à la voix particulière. La « voix rocailleuse d’une femme habitée par la folie blanche irait dans les ruelles de Bant’Joy, mettant en garde contre « la prophétie de l602 », celle de Sidi Akadoum. « Ô gens de peu ! Maudissez le nid nuptial vide de Sidi Akadoum, Ô gens de rien ! Il étouffera votre parole !… » Elle le poursuivra longtemps. Cette femme habitée par la folie a-t-elle jamais côtoyé Léon-Gontran ? « Qu’attendons-nous/ les gueux/ les peu/ les rien…/ pour jouer aux fous/ pisser un coup/ tout à l’envi/ contre la vie/ stupide et bête/ qui nous est faite… » Peut-être.

La voix de la folle traverse le livre en italique et avec conviction et des mots lourds, appelant les citoyens de la ville à réagir, à ouvrir les yeux, à sortir de leur léthargie, à dénoncer « cet homme voleur de lumière », « la supercherie des siècles, il vous engloutira dans les ténèbres envoûtantes. » Nous renouons ici avec les temporalités indiquées plus haut. Le prince est mort, vive le Prince. Sa Majesté Le Pouilleux, qui succéda à son père « le bon prince », était exécrable, autoritaire. Il haïssait Sidi Akadoum qu’il a démis aussitôt de ses fonctions et exilé. Pour accélérer son départ il lui offrit biens et bétail que le bénéficiaire donna à son tour à des pauvres préférant vivre dans la discrétion. Mais « Pendant que Sa Majesté Le Pouilleux était persuadée qu’il avait quitté la ville, alors que les descendants de la lignée royale se faisaient la guerre, lui, Sidi Akadoum, ralliait à sa cause la population de Bent’Joy. » En deux ans ils adoptèrent sa philosophie « qui aliénait en douceur ». Les habitants édifièrent sur le Rocher flou, là même où il vivait, un mausolée en son honneur. Et il fut proclamé « Saint de tous les Saints ». Le lieu devint un lieu de pèlerinage où on venait chercher un « soulagement aux désordres intérieurs » attribués aux djinns.

Le Pouilleux, comme son père, mourut d’une chute. Il tomba du haut de la Montagne sacrée et mourut dans sa chute. Sa disparition fut accueillie « dans la joie et la liesse » par la population. « Les femmes investirent la rue annonçant la fin d’une ère et l’avènement d’une époque qu’elles embelliraient » Sidi Akadoum écrivit sur son cahier « Un Monde humanisé est désormais possible ! » Et les habitants y crurent. « La ville n’allait pas tarder à vivre des changements radicaux ».

La mère du narrateur (il y a là un saut temporel) se rend au mausolée de Sidi Akadoum avec d’autres femmes pour « offrir leurs corps et leurs âmes à l’absent vénéré ». Lui ne comprend pas qu’on puisse porter tant de dévotion à un être « Messie, Rassoul, Prophète » dont on ne sait « ce qu’il a fait pour Bent’Joy ? » « il y a fixé son existence », mais il n’en est pas originaire. La mère et son fils ne se comprennent pas. Pour elle, « cet homme est notre sauveur, il est le symbole de notre unité, il nous a rendu notre dignité, va vite te recueillir sur sa tombe ». Le narrateur, comme la femme à la voix rocailleuse, s’opposait à l’idéologie de cet homme vénéré par sa mère. Un jour il lui dirait : « Je la regarderais droit dans les yeux et lui avouerais ce que je pensais de Sidi Akadoum, cet homme qui avait emprisonné tant d’âmes, bluffé les plus crédules… »

« Une procession d’hommes et de femmes marchaient sous la pluie battante. Je les voyais avancer main dans la main, piétinant leurs traumatismes et conjurant le malheur des années passées sous le règne de la médiocrité obscure. » Vingt et unième siècle. « L’aube des jours heureux faisait son entrée dans la légende primitive. Je m’agrippai au sommeil qui m’emportait jusqu’aux confins de mes origines lointaines. » Bent’ Joy « toujours belle et désormais rebelle », se purifiait sous la pluie battante, de ses impuretés primitives. Son avenir radieux se dessinait. Dès que les premières lueurs du jour caresseraient son visage, la femme à la voix rocailleuse irait boire le lait de dattes pour célébrer l’ensevelissement de la Prophétie de l’Aube 1602 dans le terreau des ténèbres.

Il faut seulement être patient et ne jamais rien lâcher comme dit la chanson « Notre réalité est la même/ et partout la révolte gronde/ Dans ce monde on n’avait pas notre place/… On lâche rien, on lâche rien…walou !… (HK et les Saltimbanks). Ne dit-on pas que la patience est mère de toutes les vertus ? Voilà donc un beau livre, hommage aux luttes des femmes et des hommes pour la réappropriation de leur réelle histoire, pour la vérité, pour la dignité, pour le futur. L’écriture est fluide. Le roman est agréable à lire.

Nadia Agsous utilise beaucoup l’énumération avec répétition de possessifs, de prépositions, de substantifs … pour appuyer une idée, mettre en relief une pratique, un déroulé d’action… exemple : « … après avoir erré pendant plus de deux années, de dune en dune, d’oasis en oasis, d’étendue de sable en étendue de sable, de bourgade en bourgade… », « il découvrait ses habits, leurs modes de vie, leurs mœurs, leurs atouts, leurs faiblesses… », « la ville perdit sa joie, ses couleurs, sa beauté, son allégresse, sa clémence », « chacun portait sur son dos un instrument de musique : un violon, une harpe, une mandoline, une derbouka, un tambourin », « ce jour-là j’avais osé, j’avais parlé, j’avais dit, j’avais usé du verbe, je n’avais pas mâché mes mots », « elle courait, elle allait et venait, elle portait, elle cuisinait, elle goûtait, elle donnait, elle comptait, elle sermonnait, elle félicitait, elle s’emportait, elle me lançait des regards chargés d’amour. »

Les personnages sont touchants, particulièrement La folle à la voix rocailleuse, même s’ils manquent d’épaisseur. Ici, nous basculons dans les réserves et il y en a d’autres. Nombre de fois il y a indistinction ou plutôt des va-et-vient délibérés entre le système du présent et celui du passé de sorte que la narration parfois nous échappe (je devrais relire le roman). Nous avons parfois cette sensation que la narration s’appuie sur une succession de faits froids au détriment de la description (portraits, états d’âme…) C’est peut-être un choix. Heureusement qu’il y a de nombreuses pages au discours direct (les paragraphes en italique). Par contre l’utilisation de mots généralement peu usités ou éruditsalourdit le texte. Je cite pour exemple : valétudinaires, animadversion, déhiscence, obombrer, à la venvole… Il y a aussi des expressions ou jeux de mots malheureux ou fautes d’inattention : de bouche en bouche, mâles en mal d’amour, elles acceptèrent ‘‘sans mot dire’’ ou ‘‘sans maudire’’ (avec répétition), L’architecture de ces résidences ‘‘étaient’’…, leur ‘‘héro’’, « ils dormaient à ‘‘points’’ fermés », son allure et sa démarche ‘‘fascinait’’…

Mais, heureusement, les passages poétiques qui glissent dans le roman sont nombreux et nous font vite oublier les écarts ci-dessus :- « J’errais dans les nuits de mes rêves. Je traversais les âges, je chevauchais les siècles, je comptais les années, je déréglais les ressorts du temps… j’avançais lentement dans les dédales souterrains de mes errances existentielles lorsque surgit devant mes yeux le passé de Bent’Joy. » – « L’aube des jours heureux faisait son entrée dans la légende primitive. Je m’agrippai au sommeil qui m’emportait jusqu’aux confins de mes origines lointaines. » – « Allez-vous-en ! votre vue nous est insupportable ! Allez cheminer…, Vos vies sont des tragédies…, Allez, disparaissez… » – « Une femme marchait à mes côtés. Le silence de ses pas apaisait. Il agissait sur mon âme comme une douce caresse aux senteurs de l’enfance heureuse et insouciante. Des effluves d’ambre se répandaient dans l’air. L’ambre de ma mère. L’ambre de ma jeunesse heureuse passée à courir après une promesse de magie ; cette senteur envoûtante qui dit l’ardeur de l’amour maternel résonnait dans mon corps avec une étonnante familiarité. L’ambre blanc avait le pouvoir de transformer la vanité du monde en promesse d’épanouissement. »

– À la lecture de la page 116, sans pouvoir me l’expliquer (le rythme, les mots ?), notamment de la longue tirade d’un des Grands Frères de la P’tite Mort « le plus âgé, le plus puissant, le plus pernicieux », je fus transporté dans les années 70, avec les paroles de La solitude de Léo ferré (qui fut un de nos marqueurs) .

Tirade du grand Frère : « Nous portons nos vies comme un haillon ravaudé. Nous avons été témoins du ravissement du cœur battant de vos esprits vifs, et dans l’aurore de vos vies à peine rougeoyantes, nous avons assisté au dépouillement de vos entrailles bouillonnantes. Nous avons surpris des mains drapées dans un tissu vert oindre vos corps d’huile du pessimisme… »

La solitude de Léo Ferré : « Les flics du détersif, Vous indiqueront la case, Où il vous sera loisible de laver, Ce que vous croyez être votre conscience, Et qui n’est qu’une dépendance de l’ordinateur neurophile, Qui vous sert de cerveau, Et pourtant… »

Poésie pour poésie, une attention particulière est à porter aux mots de la femme à la voix rocailleuse. On peut comprendre le combat de ces femmes et de ces hommes (ou même adhérer à leurs convictions) pour atteindre la vérité, retrouver leur véritable histoire, écrire leur Roman national inclusif. Le nôtre. Reste le cheminement et là…

Le lecteur algérien (mais pas seulement) a besoin de ce type de roman. C’est le premier de Nadia Agsous, une belle performance, sans l’ombre d’un doute.

Ahmed HANIFI

Marseille, jeudi 9 septembre 2021

ahmedhanifi@gmail.com

_______________________________

.

VIDÉO

CLIIQUEZ ICI POUR ÉCOUTER NADIA AGSOUS PRÉSENTER SON ROMAN

.

______________________________

ET AUSSI…

LE QUOTIDIEN D’ORAN

L’ombre d’un doute de Nadia Agsous: Une ville, un mythe destructeur

par Faris Lounis

in Le Quotidien d’Oran, samedi 22 mai 2021

Quand les mythologies s’installent, lever le voile sur de telles occultations devient une gageure. La vérité est mensonge et l’histoire n’est qu’une berceuse qui veille gracieusement sur les aveugles qui ne veulent pas voir.

Ecrire une nouvelle histoire, par-delà le mensonge et la mythologie, n’est possible qu’à travers la remise en question du passé, d’une manière totale et absolue. Un nouveau regard est un nouveau départ. Nietzsche disait qu’ «il faut encore porter du chaos en soi pour pouvoir donner naissance à une étoile dansante» et le créateur doit faire danser, voire trembler, ceux qui voient l’avenir comme une répétition statique et religieuse du passé.

Le récent roman de Nadia Agsous, L’ombre d’un doute, aborde la trajectoire des étoiles dansantes, afin de démythifier certaines légendes enkystées. Ces légendes dont le poids est devenu insupportable ont fait régner, pendant un temps considérable, une léthargie innommable sur la ville et le peuple de Bent’joy.

La ville de Bent’Joy

Bent’Joy est une ville à la mémoire engourdie. Une ville amnésique repliée sur elle-même. Elle est paranoïaque et toute tentative de renouveau y est vécue comme une menace à son identité. Le mensonge ancestral ronge le ciment de ses murs. De quel mensonge s’agit-il ? De celui de Sidi Akadoum, érigé en élu de Dieu. Il est devenu un être omniprésent dans l’histoire et la mémoire collective de la ville. Il repose sous une tombe en pierre de taille sur une plateforme surplombant la mer : « Femmes et hommes, grands et petits, implorent sa bénédiction dans leurs moments de doute et de malheur. Les jours de semaine, ils se remémorent ses actes et ses paroles. Tous ensemble, d’une seule voix, main dans la main, ils l’adulent, louent ses vertus, célèbrent son courage et son sens d’abnégation et de sacrifice »1.

Par la force du hasard, cet individu devient le personnage principal d’une histoire défigurée et combien de fois réécrite. Lors des préparations précédant la célébration du centième anniversaire de sa disparition, le narrateur, s’interrogeant sur le sens du faste commémoratif dédié à Sidi Akadoum, demande à sa mère quel rôle a-t-il joué réellement dans le développement et l’épanouissement de la ville de Bent’Joy. Remontée par les questionnements de son fils, la mère réplique : « Comment oses-tu, fils indigne ? Hein ? Aurais-tu oublié que cet homme s’est sacrifié pour nous ? Qu’il nous a débarrassés des tyrans ? Qu’il nous a libérés des chaînes de l’inféodation ? Qu’il a enchaîné nos démons ? Qu’il nous a rendu notre dignité ? Ah, nos ancêtres doivent se retourner dans leurs tombes ! S’ils étaient encore de ce monde, ils châtieraient les incrédules de ta graine ! Va ! Va vite te recueillir sur sa tombe et implorer son pardon. Va, vite, fils de Satan ! »2.

Sidi Akadoum avait tout pour plaire et persuader. Une chevelure longue et noire. Des yeux couleur miel luisant comme le sable du désert. Il est venu de loin, sur sa monture, portant un Livre Sacré: «Cet homme que le vent sec et brûlant du désert expulsa vers les contrées douces et clémentes du nord fut subjugué par Bent’Joy et ses paysages qui dégoulinaient de beauté sauvage. La mer et ses tremblements, qui exaltaient une plainte douce et capricieuse, l’intriguèrent. La quiétude des nuits éthérées l’éblouit; elle raviva son envie de vivre et alimenta son désir de graver son empreinte sur des sépultures sans noms »3. Son installation à Bent’Joy fut saluée par tous, y compris les anges qui gardent la ville.

Le verbe de Sidi Akadoum

Son discours était superstitieux. Il ne parlait que du monde invisible. Il voyait de petits êtres malins partout et nulle part. Il glosait absurdement sur la relation pathologique des djinns avec la lumière. Ce discours absurde et bien enchaîné séduisait une foule largement naïve et crédule : «Durant ces nuits, à l’aide du miroir qu’il cacha dans la grotte du Rocher flou, Sidi Akadoum s’improvisait exorciste. Il avait réussi à faire croire qu’il possédait des pouvoirs lui permettant d’expulser les esprits malins des corps des femmes, des hommes et des enfants frappés par le destin maléfique. Ses prétendus dons de guérisseur des désordres psychiques étaient appréciés par la population bent’joyienne qui venait nombreuse solliciter son aide, lui, le mage adulé et glorifié sans modération »4. La charlatanerie de Sidi Akadoum ne faisait pas l’unanimité mais, hélas ! ceux qui contestaient son endoctrinement obscurantiste ne purent guère pallier la crédulité de la majorité de la ville.

Le jour où tout a basculé

Vendredi, journée sainte. La mère du narrateur prépare, avec les femmes de la ville, la grande célébration de l’ancêtre qui a sauvé leur ville, Sidi Akadoum. Les festivités se déroulent à Tiguemmi N’Ouguellid el Kheir. Comme tout parent désireux de transmettre ses rites et legs ancestraux, la mère du narrateur a trouvé l’occasion d’exprimer son mécontentement à l’égard de son fils. Voyant la révolte de ce dernier à l’égard de la tradition ancestrale, elle l’admoneste, tout en rappelant que le Saint de la ville est sacré et que cette dernière doit sa conservation à sa prédication, son Livre Sacré et sa bénédiction dont la source est son tombeau, lieu de pèlerinage et point névralgique de Bent’Joy.

Impassible, le fils ne cède rien à la tradition qui sacralise l’ignorance : « Je la regarderais droit dans les yeux et lui avouerais sans détour ce que je pensais de Sidi Akadoum, cet homme du hasard inopiné qui avait envoûté plusieurs générations, emprisonné tant d’âmes, bluffé les plus incrédules, trompé les plus malicieux, amadoué les plus tenaces et les avait enfermés dans un monde étriqué où la vie prenait l’allure d’un cercueil dans lequel chaque âme attend son départ ultime »5. Le constat du fils est le suivant : les Bent’Joyiens sont les prisonniers de la mémoire d’un fantôme, Sidi Akadoum. Et cet asservissement mémoriel et dogmatique ne pourra pas durer : « Le passé n’est pas une prison : il n’est pas une demeure éternelle. C’est un lieu mémoriel où chacun vient puiser des forces, méditer, se ressourcer, se reposer, trouver des réponses à des questions qui taraudent l’esprit, et prendre de la distance avec le présent pour mieux appréhender l’avenir. Aujourd’hui ne sera pas hier. Demain ne sera pas aujourd’hui. Lorsque le soleil se lèvera, la graine prendra. Une nouvelle génération naîtra »6. Mettre le passé au repos et dessiner les voies du renouveau, c’est ainsi que le narrateur décide de s’opposer à sa mère et aux obscurantistes de Bent’Joy.

La ville de Bent’Joy avait non seulement des personnes éveillées, mais aussi une ombre blanche qui veillait, depuis un temps immémorial, sur sa prospérité. Le jour où le narrateur a décidé de rompre avec la coutume commémorative et cultuelle qui ronge sa ville, l’ombre blanche fait son apparition, comme si par miracle, elle avait entendu l’appel au renouveau. Durant la procession du vendredi, la foule des croyants dociles a rompu avec sa léthargie : «Le lendemain à l’aube, dès que les premières lueurs du jour caresseraient son visage, elle irait boire le lait de dattes qu’Ang’Ava, la messagère des jours bénis, lui offrirait pour célébrer l’ensevelissement de la Prophétie de l’Aube 1602 dans le terreau des ténèbres. Lorsqu’elle aurait étanché sa soif, elle lui confierait un sac de mots multicolores, et chaque jour, elle jouerait au troubadour sur la place centrale de la ville. Sa voix gutturale répandrait le lot de verbes, de noms, de conjonctions, d’adjectifs contenus dans le sac. Les araignées laborieuses s’empareraient de ces perles finement ciselées, et à l’aube de chaque jour nouveau, elles tisseraient l’histoire renouvelée de Bent’Joy, fontaines de nos joies. Oasis de nos passions heureuses »7.

Vers l’avenir comme ouverture

Le progrès est une imitation infidèle, transfigurée. Surpassement. L’imitation totale et rigide est une mort. Une mort dans la lassitude et la sclérose. C’est ainsi que les habitants de Bent’Joy ont décidé de réécrire leur Histoire, en regardant vers l’avenir. Leur créativité a cassé ses chaînes, regardant vers le ciel et mer, se tenant sur le tombeau du Saint-Corrupteur des générations, désormais dépassé et jeté dans les oubliettes de l’histoire.

Faris Lounis

Notes:

1- Nadia Agsous, L’ombre d’un doute, Boumerdès, Editions Frantz Fanon, 2020, p. 9.

2- Ibid., p. 10-11.

3- Ibid., p. 23.

4- Ibid., p. 73.

5- Ibid., p. 141.

6- Ibid., p. 142.

7- Ibid., p. 144.

EL WATAN 02 MARS 2021

___________________

LIBERTÉ, 9 mars 2021

Dans cet entretien, la journaliste et autrice revient sur l’écriture de son dernier ouvrage, dont l’action se déroule dans la ville Bent’Joy. Une ville fictive et néanmoins très similaire à l’Algérie,“comme la métaphore de son enfermement sur son passé”, dit-elle.

Liberté : Quel était le point de départ de votre roman publié le mois dernier chez Frantz-Fanon ?

Nadia Agsous : À l’origine, L’ombre d’un doute était un mini-roman. C’est sur les conseils bienveillants de mon éditeur qu’il est devenu un roman. Les trois personnages principaux : le narrateur, sa mère et Sidi Akadoum existaient dans la première version. Bent’Joy, le cadre spatial du roman, était une ville sans grande envergure.

Au fur et à mesure de l’élaboration du récit, elle est devenue une ville millénaire. Puis, des personnages secondaires sont venus se greffer autour du noyau qui constitue le socle du roman. J’ai gardé la dimension fantastique (rêves, ambiance crépusculaire, pluie diluvienne, vents…) du récit.

Cet exercice d’écriture et de réécriture fut formateur. La similitude avec l’Algérie est apparue au fil des pages. “Bent’Joy a émergé comme la métaphore de l’Algérie et de son enfermement sur son passé. À la fin

du récit, à l’instar de l’Algérie, Bent’Joy qui au début n’était jamais rebelle, est devenue rebelle, un écho criant à la Révolution du sourire (Hirak)”.

Qui sont les personnages de L’ombre d’un doute ?

Le roman oscille entre les genres réaliste et fantastique. Il est “habité” par deux types de personnages : le lieu-personnage représenté par Bent’Joy, et les personnages humains qui se divisent en deux catégories.

D’une part, les personnages principaux qui sont au cœur de l’intrigue : le personnage-narrateur, sa mère et Sidi Akadoum. Et d’autre part, les personnages secondaires : Athina, Amjah, la foule, le Dieu des eaux ruisselantes… Les deux premiers, par exemple, ont un rôle de figurants. Leur fonction est de servir la quête de vérité relative à Sidi Akadoum menée par le protagoniste lors de son incursion nocturne et onirique dans le passé de Bent’Joy.

Comment décririez-vous le personnage-narrateur ?

C’est lui qui dynamise le récit, il va endosser un double rôle. Il est un précieux témoin du présent de Bent’Joy, et il va œuvrer pour se renseigner sur son passé au point d’émerger comme un historien, voire un archéologue qui fouille dans le passé pour éclairer le présent. C’est un jeune homme au tempérament curieux. Il est lucide, il voit et entend tout. Il est un observateur actif des mœurs de Bent’Joyiens. Lorsqu’il parle du passé, il adopte un point de vue narratif raconté à la troisième personne.

Puis, il va changer de point de vue narratif pour devenir un personnage actant qui emploie la première personne (je). Il va s’inscrire à contre-courant des valeurs dominantes et s’attribuer le rôle de “sauveur” de Bent’Joyen se lançant dans une quête pour découvrir la véritable nature de Sidi Akadoum, le saint vénéré et adulé.

L’emploi du “je” renforce le caractère intime du récit qui sera consolidé par une expérience mystique vécue dans un mausolée où il assiste à l’engloutissement de Sidi Akadoum dans les abysses de son inconscience. C’est lors de ce baptême du feu qu’il se débarrasse de ses peurs, purifie ses sentiments et affirme sa détermination d’œuvrer pour le renouveau de Bent’Joy, “ville de – ses – tourments”.

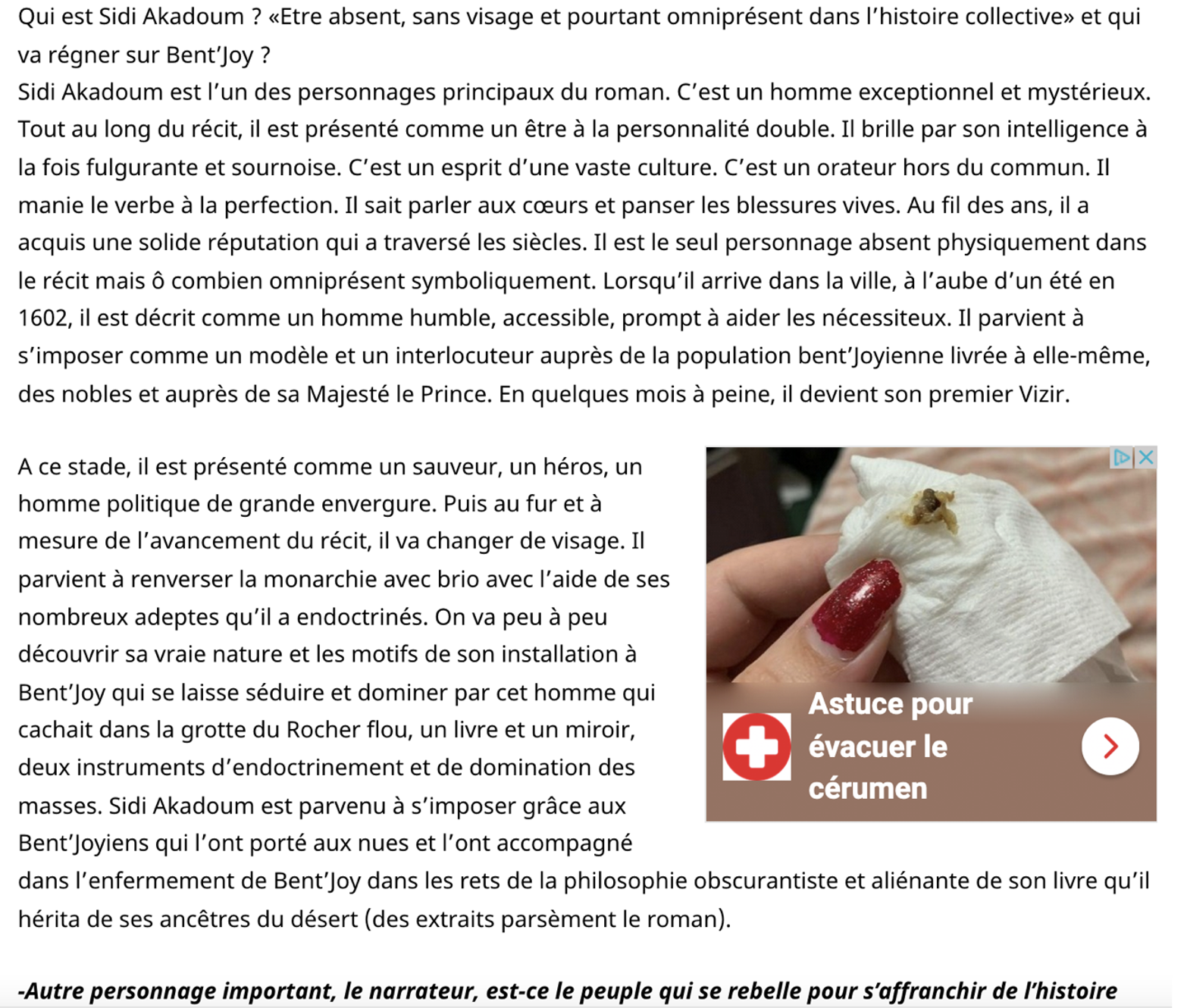

Sidi Akadoum est omniprésent dans la mémoire collective. Qui est cet homme qui subjugue les Bent’Joyiens ?

Ah, Seigneur Visage ! C’est un homme à part. Il est absent physiquement, mais il a une forte présence symbolique, car il est omniprésent dans la mémoire collective bent’joyienne. Il a une personnalité double et trouble. Lorsqu’il arrive à Bent’Joy, il ensorcelle les Bent’Joyiens et gagne leur confiance, y compris celle de son altesse, le prince qui, rapidement, le nomme son homme de confiance.

Puis, un changement de personnalité s’opère, car, au fur et à mesure de l’avancement de l’histoire, on découvre sa vraie nature. Il est fourbe et roublard. Il présente des caractéristiques similaires à celles d’un dictateur. Il a réussi à fabriquer des femmes et des hommes obéissants et incapables de réfléchir par eux-mêmes.

L’ombre d’un doute,

éditions Frantz-Fanon, Alger, janvier 2021, 147 pages, 600 DA / 15 euros.

Entretien réalisé par : KAMAL OUHNIA

________________________

EXTRAITS….

La folle…

Dernières pages

CLIQUER ICI POUR LIRE L’ARTICLE SUR MEDIAPART

.

____________________