Faïza Guène, La Discrétion (Plon, août 2020)

C’est plus un compte rendu (long) de lecture qu’une académique recension du livre de Faïza Guène, La Discrétion (Plon, août 2020) que je vous propose ci-après.

Voici un livre qui, quelque part, me réconcilie avec moi-même, avec mon passé, mon présent, ici en France. J’ai trouvé un certain réconfort à la lecture de ce roman qui dépeint « une famille française » et algérienne et musulmane, pleine d’une histoire chargée, de noms, de culture, de présent dont le pays, la France, n’a d’autre choix – si elle veut sérieusement incarner comme elle le proclame sur tous les frontons l’égalité, la fraternité – que de reconnaître, de revendiquer même, de prendre cette famille (et toutes les autres familles maghrébines) comme elle est, avec ses complexités. De lui attribuer les mêmes droits et d’attendre d’elle de se plier aux mêmes devoirs que tous les autres citoyens, ni plus, ni moins. Le pays doit s’abstenir de vouloir continuer d’« effacer » une part de ces hommes et femmes qui participent à sa construction, de leur soustraire une part de leur être profond. Si la France a procédé ainsi avec les anciens qui se sont éreintés dans les chantiers dans la discrétion, dans le silence, dans l’effacement, elle devra, pour son propre devenir national, écouter les enfants de ces êtres oubliés et plus encore leurs petits-enfants qui donnent de la voix sans complexe aucun pour un égal traitement républicain. Avec raison.

Le roman de Faïza Guène, La Discrétion, est léger et agréable, se lit d’une traite.

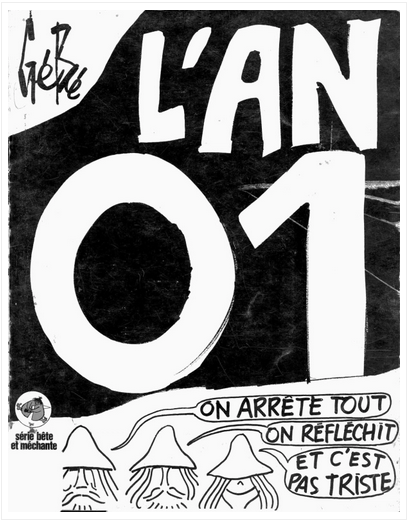

La Discrétion est le sixième roman de Faïza Guène. Le premier, Kiffe kiffe demain, est publié en 2004 chez Hachette. Elle a 19 ans. Il aura un grand succès et sera traduit dans plus d’une vingtaine de langues. Deux ans plus tard, elle publie Du rêve pour les oufs (Hachette, 2006), puis Les Gens du Balto (Hachette, 2008), Un homme, ça ne pleure pas (Fayard, 2014), Millénium Blues (Fayard, 2018). La page Faïza Guène de Wikipedia fourmille d’informations et sur l’autrice et sur ses écrits et films, car elle est également scénariste.

———————————— CLIQUER ICI ——————————-

http://ahmedhanifi.com/wp-content/uploads/2020/10/Faiza-Guene-La-Grande-librairie-Mer-23-09-2020.mp4

Faïza Guène à La grande librairie, le mercredi 23 septembre 2020

_____________________________________________________

Comment se présente le roman ?

La Discrétion est composé de 35 parties que j’ai numérotées (c’est pratique). Il comporte 253 pages. Ce sont de courts chapitres allant de deux à seize pages. Vingt chapitres sont constitués de moins de six pages. Les chapitres 1 et 26 sont ceux qui comportent le plus de pages : 15 chacun.

Au cœur de l’ouvrage, en page 137, entre le 17° et 18° chapitre, Faïza Guène cite Frantz Fanon. « Chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. » (Les Damnés de la terre).

Elle dédie le roman « à ma mère et à toutes nos mères ». En fin d’ouvrage elle renouvelle sa reconnaissance et en ajoute d’autres « À la mémoire de mon père, mort de discrétion… À ma mère, à son cœur qui déborde, à tous les héritiers d’une histoire en fragments, à Djamila Bouhired, à ma fille, à l’unique que j’aime et qui m’a portée… »

La page 9 porte en exergue une citation de James Baldwin extraite de son essai La prochaine fois, le feu. »

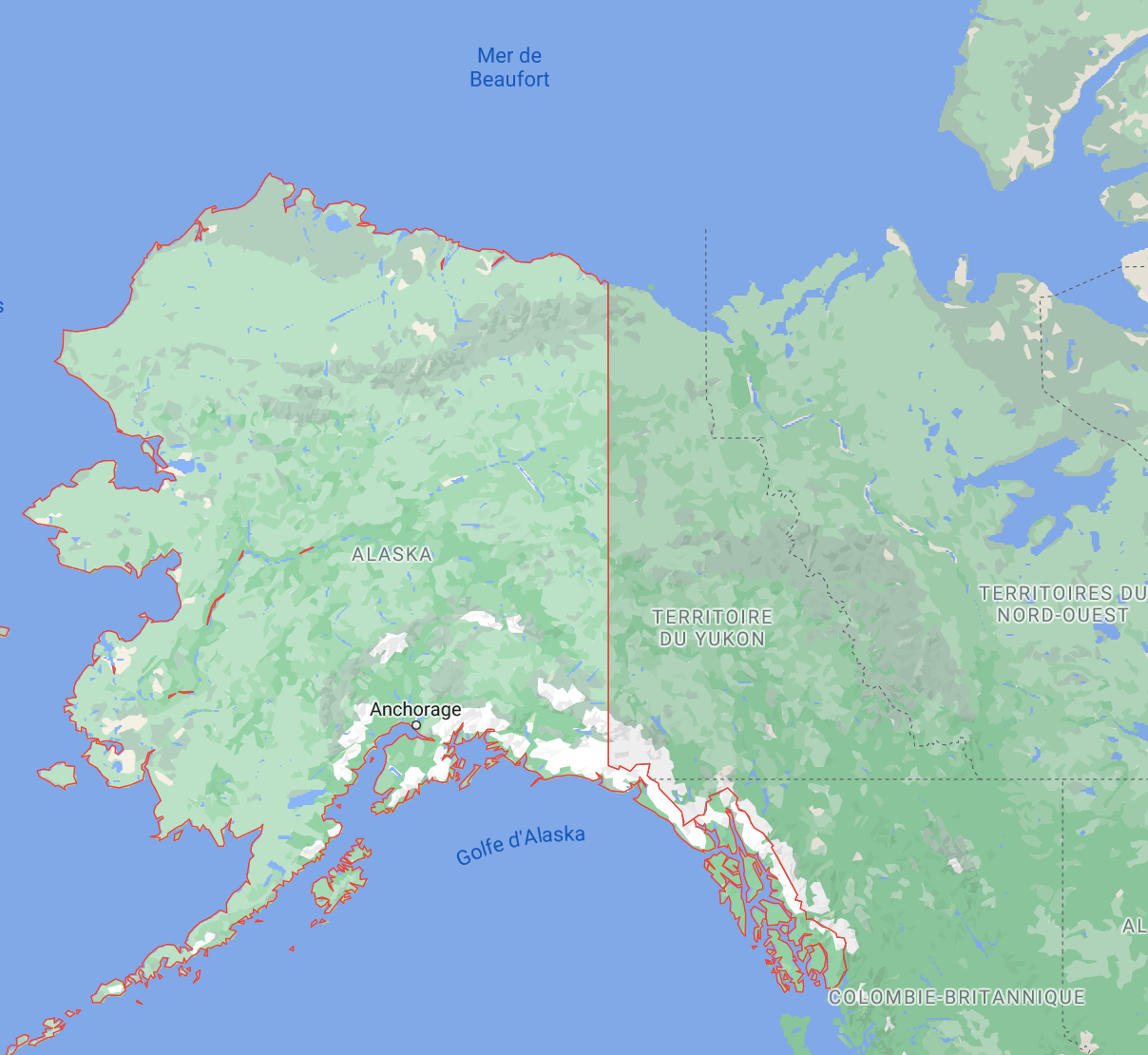

Chaque chapitre porte un titre. Et chaque titre porte le nom d’un lieu, du pays (France, Algérie ou Maroc) et l’année du déroulement des faits. Plus le numéro du département lorsqu’il s’agit du territoire français. Un seul titre porte les numéros de départements non français, il s’agit de « Wilaya d’Oran (31), d’Aïn Témouchent (46) et de Tlemcen (13)… »

Quelles sont les communes dont il est question dans les titres (et dans le livre évidemment) ? :

Pour le Maroc : Ahfir.

Pour l’Algérie : douar Atochène, village d’Arbouze, commune d’Aïn Kihal, villes d’Oran, Témouchent, Tlemcen.

Pour la France : Aubervilliers, Bobigny, Les Lilas, Pillac et Paris (plusieurs arrondissements).

23 des 35 titres de chapitres comprennent des noms de villes françaises : Aubervilliers fait l’objet de onze titres, Paris, de huit… Neuf titres comportent les noms de villes algériennes, et trois, marocaines (Ahfir).

Quinze titres portent en sus une précision, ainsi :

« Marché du boulevard de Oujda, (Ahfir, chapitre 8),

« les vacances » (Wilaya d’Oran (31)…, chap. 26),

« Brasserie Le coq français » (Les Lilas, chap. 7),

« Mairie » (Bobigny, chap. 28)

« Chemin des vignes (Bobigny, chap. 15),

« Les jardins familiaux », (Aubervilliers, chap. 21)

« Rue du Moutier », (Aubervilliers, chap. 24)

« Bar Joséphine » (Paris 6°, chap. 29)

« Renault Talisman » (Paris 6°, chap. 3)

« Cabinet de madame Aït Ahmad » (Paris 11°, chap. 31)

« Service stomatologie et chirurgie maxillo-faciale » (Paris 13°, chap. 30)

« Lav-Story » (Paris 18°, chap. 13)

« Impasse saint François » (Paris 18°, chap. 5 et 33)

« Maxi Toys » (Paris 19°, chap. 25)

Le roman déroule une histoire qui s’étend de l’année 1949 à 2020

Les années suivantes ne sont évoquées que par un seul titre : 1949 (chap. 2), 1954 (chap. 4),

1956 (chap. 6), 1959 (chap. 8), 1962 (chap. 10), 1963 (chap. 12), 1964 (chap. 14), 1967 (chap. 16), 1978 (chap. 18), 1990-2000 (chap. 26).

L’année 2018 est évoquée dans trois titres : chap. 1, 3 et 5.

L’année 2019, dans les dix chapitres impairs de 7 à 25

Enfin, l’année 2020 est traitée dans les titres 27 à 33 et le dernier, 35.

Comment sont ventilées les années par chapitre. Les chapitres ne comportent pas de numéro. Je leur en ai attribué un pour la facilité de l’analyse.

Le 1° chapitre s’ouvre sur l’année 2018

Le 2° chapitre renvoie à l’année 1949 (année de naissance de Yamina). Avec le 3° chapitre on revient à 2018. Le 4° se déroule en 1956. Le 5° de nouveau traite de 2018.

Les chapitres impairs suivants : du 7° au 25° se passent en 2019. Chacun d’eux est suivi d’un chapitre pair pour évoquer les années 1959 à 1981 (2019-1959-2019-1962-2019-1963 etc.)

Le chapitre 26 évoque les années 1990-2000.

Les chapitres 27 à 33 se situent en 2020. Le chapitre 34 en 2012 et le dernier, le 35°, en 2020 à Pillac. (C’est la première fois que la famille prend de vraies vacances. « Ils sont émus de se dire qu’ils font partie de l’histoire de France »)

J’ai développé l’analyse ci-dessous en respectant l’étendue temporelle allant de 1949 à 2020.

La quatrième de couverture fait bien de se concentrer sur Yamina, la mère, car elle est au cœur de la famille Taleb et du livre. Tout ou presque se fait, se pense, se positionne à partir d’elle. Yamina, dans l’Algérie en guerre « À peine adolescente, elle a brandi le drapeau de la liberté… » et aujourd’hui en France « Quarante ans plus tard, à Aubervilliers, elle vit dans la discrétion. N’est-ce pas une façon de résister ? »

La question de la liberté, de la dignité, de la résistance face au mépris, à la condescendance, traverse tout le roman. Les enfants de Yamina et de Brahim Taleb sont d’ici, de France aussi, maintenant plus qu’hier. Ils portent en eux une histoire de plusieurs générations, leur histoire, qu’ils revendiquent la tête haute, hic et nunc.

Maintenant que l’architecture du roman est posée, j’en viens au contenu.

Ce compte rendu-rendu je le réalise à partir d’une lecture du roman respectueuse de la ligne du temps (de 1949 à 2020), et non tel qu’il se présente à la lecture au premier abord avec ses chapitres qui vont et viennent d’une année vers une autre, du passé au présent avec plusieurs retours vers telle ou telle autre année du passée pour revenir une nouvelle fois vers 2020.

Le point de départ. Dans une maison en argile, le « tlakht », l’atmosphère est fébrile. Nous sommes en Algérie en 1949 dans le douar d’Atochène. Province de Msirda Fouaga. L’autrice suggère que la guerre a déjà commencé, ce qui n’est pas le cas. « Le soldat est à son 19° mois de mobilisation… » il bouscule une jeune femme enceinte et fait tomber son balluchon… mais elle ne montre pas qu’elle a peur. La peur elle la garde pour elle. « Rahma accouche dans une grande douleur, sa souffrance est telle qu’elle se confond avec la mort ». Le nourrisson s’appelle Yamina.

Quelques années ont passé. À cette époque, en 1954, il était imprudent de dormir dans la cour en été, car « les soldats français pouvaient faire irruption à tout moment ». La précision est inutile, car s’il y a soldats, ils ne peuvent qu’être français. Et puis nous sommes en été et Faïza Guène anticipe la guerre qui ne commencera réellement que l’année suivante, bien après l’automne dans un certain nombre de régions, certainement pas dans une mechta isolée et « sans intérêt » pour les colons et l’État français.

La guerre est déclarée depuis deux ans. La famille fuit le douar à l’aube « sous le regard embrumé de jeddi Ahmed, le grand-père, pour se réfugier au Maroc, à Ahfir, accueillis par la grand-mère de Yamina. Son père est au front. C’est un résistant. Deux des frères de Yamina, sans autre précision, sont nés en exil. Des inconnues passaient voir les réfugiés algériens au Maroc et donnaient des instructions « ne parlez pas de vos maris, de vos frères ».

Yamina a grandi. C’est maintenant une petite fille de dix ans. Des femmes portent d’immenses plateaux de pain à faire cuire. Des enfants cirent des chaussures d’adultes ou mendient. Une fillette, à peine plus âgée que Yamina, mendie. « Personne ne s’arrête pour lui donner une pièce ou un bout de pain. » Yamina a mal à une dent « qui lui donne le vertige ». L’arracheur de dents pratique une médecine ancestrale. Il lui arrache la dent avec « une petite pince de forgeron en métal, non stérilisée. C’est pire que dans le pire des cauchemars. » Pendant 14 ans, jusqu’en 1973, « elle souffrira d’abcès et de migraines, régulièrement. »

Sept ans de guerre ont passé. La famille de Yamina se trouve toujours à Ahfir chez la grand-mère. C’est l’indépendance de l’Algérie. Yamina, 13 ans, « portait une tenue aux couleurs du pays : jupette verte, chemise blanche et cravate rouge. » Yamina n’en avait jamais voulu à sa mère, Rahma, « plutôt froide, voire inaccessible et verrouillée. Yamina avait bien compris que manifester ses sentiments n’était pas une évidence. » Les sentiments demandent de l’espace pour s’exprimer, mais « le problème c’est qu’avec la guerre et la misère, c’est que la guerre et la misère prennent toute la place. » Faïza Guène exprime formidablement bien cette pudeur qui plombe de très nombreux (la majorité ?) Maghrébins. Yamina, tout comme sa mère, se retenait naturellement de déborder. Les émotions restaient coincées à l’intérieur de leur corps. « Le corps ne coopère pas toujours avec le cœur, même si le cœur brûle, exulte, le corps doit rester là, figé, inapte. Ils finissent parfois comme deux étrangers qui ne parlent pas la même langue. »

Yamina a été obligée d’arrêter l’école « pour aider ses parents à la ferme » et élever ses nombreux frères et sœurs dont cinq deviendront des professeurs. Elle en est l’aînée. On ne connaît pas le nom de tous les frères et sœurs de Yamina. Leurs parents sont Rahma et Mohamed Madouri qui vivent à Aïn Témouchent. Dans la fratrie il y a Moussa, Norah, Nabil, Djamila « dernier né des enfants ». Cette dernière porte le prénom d’une révolutionnaire. Plus tard (en mars 2015 ?), Yamina emportera avec elle une photo du journal algérien Liberté sur laquelle on pouvait voir la splendide révolutionnaire Djamila Bouhired, à l’occasion d’une visite officielle en Égypte » en juillet 1962.

La famille est retournée dans le village ancestral d’Arbouze, à Msirda Fouaga. Le figuier de Yamina est mort. Elle se lamente à son pied. La pauvreté est un lot quotidien « Yamina et ses frères ont été longtemps sous-alimentés. » Après l’indépendance, le père est sans emploi et « les gens de la campagne ont tout perdu. » Le père « traîne dans les cafés. » La guerre a volé sa gentillesse et sa sérénité ». Il est devenu violent « et Yamina déteste la violence… Sa mère culpabilise sa fille – « c’est ta faute, tu ne sais pas parler, tu n’es bonne à rien » – qui n’a pu acheter à crédit. « L’épicier refuse de faire crédit, car l’ardoise est trop chargée ». L’année suivante, le choléra a touché plusieurs familles du village. Yamina s’en remet à peine. L’autrice écrit « quelques semaines plus tôt », mais sans préciser la date de référence.

Yamina fuit la tatoueuse du village, « elle n’accepte pas ce tatouage (sur le front), elle refuse d’être marquée à vie ». Faïza Guène fait un hasardeux parallèle entre le front et le front. Elle écrit que le front de Yamina est « son front de libération personnel. Elle le gardera libre jusqu’à la tombe. »

« Une dizaine de familles vivent dans la vieille ferme d’Aïn Kihal », près de Aïn Témouchent. Yamina a 18 ans, « elle a un regard de miel. Elle est belle mais elle ne le sait pas, il n’y a pas de miroir. » Mohamed Madouri, le père de Yamina « a été choisi par ses collègues agriculteurs pour les représenter au Syndicat régional des agriculteurs. C’est un analphabète, mais un orateur doué. » Le travail est dur, « de l’aube à la dernière prière du soir. » Yamina passe une partie de ses journées à coudre. « Elle confectionne des jupons et des robes pour les femmes », mais également et surtout elle « s’occupe de nourrir les animaux, faire le ménage, préparer ses jeunes frères et sœurs pour l’école. » Chaque matin, le vieux voisin, Tayeb, transporte les enfants sur son tracteur jusqu’à l’école, à 5 km.

Le chapitre suivant est long de 22 lignes. Nous sommes en 1978, année de la mort du dictateur Boumediene. Yamina vivait encore en Algérie, « elle eut la sensation que l’Algérie perdait son père. » J’aurais tendance à penser qu’il était plutôt détesté dans cette région frontalière de l’ouest, nonobstant sa politique implacable. Le dictateur était de l’Est et le coup d’État qu’il a mené l’a été contre un président issu d’un de ces villages frontaliers avec le Maroc. Le « régionalisme » est très profond en Algérie et cela est étonnant d’écrire « pour la famille, Boumediene était un sauveur », mais possible.

Yamina a accepté à contre-cœur d’épouser un émigré de dix ans plus âgé qu’elle. Le mariage avec Brahim a lieu à la mairie de la Daïra de Aïn Kihal. Brahim réside en France où Yamina ne veut pas vivre. Mitterrand préside désormais et depuis peu aux destinées de la France. Yamina était devenue « la vieille fille du coin. » Elle ne s’est pas mariée auparavant car son père avait besoin d’elle, elle dont il disait qu’elle « valait au moins les six garçons. »

En juillet de la même année, on organisa une fête chez le frère aîné de Brahim, au 17° étage d’un immeuble du quartier de Bel-Air, à Oran. Les parents de Yamina viennent de quitter les lieux après la fête. « Sur le boulevard, la mère ne s’est pas retournée, son père a levé la tête vers le balcon. Elle se sent abandonnée. » Elle a envie de retourner chez eux, « de tout annuler ».

Ce n’est pas facile de devenir une femme « c’est brusque, elle n’a pas la marche à suivre. »

Yamina passera ici 4 mois avant de rejoindre Brahim. Ils partirent pour la France en août.

Voilà Yamina en France. « Brahim n’a eu que deux semaines pour trouver (grâce à des amis Kabyles) un logement. Jusque-là il a toujours vécu seul dans des foyers de travailleurs, dans des cafés-hôtels, dans des baraquements, dans des préfabriqués, chez des cousins dans les bidonvilles de Nanterre. » Faïza Guène rappelle le rouge octobre 1961, « Brahim se souvient de celui qui n’est jamais revenu, que la police française avait jeté dans la Seine » et la proposition faite par Giscard d’Estaing aux Algériens pour quitter la France « avec cette aide de 10.000 pauvres et pitoyables francs. Une honte plus qu’une aide. » C’était difficile à Brahim de faire oublier l’exil à son épouse. Elle pleurait tout le temps. Il la trouve « tellement douce et gracieuse »

Nous faisons un saut de plus de dix années. Nous sommes dans « la décennie noire » à la fois dans la région d’Oran, de Aïn Témouchent et de Tlemcen. Yamina et Brahim ont quatre enfants dont rien n’a été dit jusque-là, sinon que Omar est né « à la clinique de La Roseraie à Aubervilliers ». Tous nés dans la décennie 80 : Malika est née en 1980, Hannah en 1985, Imane en 1987 et Omar en 1988. Pour Yamina et Brahim « élever des enfants » c’est « avant toute chose, qu’ils ne manquent de rien » Pour les générations suivantes, celles du « bien-être » comme celles de leurs propres filles et fils c’est s’accroupir et parler avec leurs enfants « d’une voix mielleuse en regardant l’enfant dans les yeux ».

Pour Malika, Hannah, Imène et Omar et leurs parents, les vacances c’était en Algérie, une semaine à Oran chez l’oncle et à la mer. « Une ville magnifique Oran, baignée par une lumière qui n’existe nulle part ailleurs. » Hannah se demandait comment faisaient les Oranais pour deviner qu’elle venait de France, « à croire qu’ils ont un détecteur ‘d’immigrés’ ». Le week end ils se rendaient au village de vacances Les Andalouses, ils écoutaient le raï de Cheb Hasni « pourquoi a-t-il été tué, il ne faisait pas de politique ». Puis ils se rendaient à Aïn Témouchent chez les parents de Yamina. « Omar était chanceux ‘comme un garçon’ » Faïza Guène n’explique pas pourquoi « comme un garçon ? »

« À Oran, alors qu’il a 8 ans, Omar demande à son père ‘papa, pourquoi il y a que des Arabes ici ?’ Poser une telle question à 8 ans, cela paraît difficile à croire. Il n’était peut-être jamais venu en Algérie avant 1996 ? Peut-être également que ses parents et ses sœurs ne lui ont rien dit non plus des habitants de ce pays ? En Algérie, l’espace public est largement occupé par les hommes écrit justement l’autrice. « Les femmes sont obligées de trouver des stratagèmes pour se frayer des passages et, furtivement, passer sans trop déranger. » Les vacances familiales s’achevaient à Msirda Fouaga. De Aïn Témouchent à Msrida ils ont mis « 4 heures à saigner le goudron » alors qu’il y a à peine 135 km. Brahim préfère-t-il les pistes à la route nationale ? Dans la mechta de la tante paternelle Fatima, l’aînée, « il n’y avait ni montre, ni miroir, ni télévision ». Cela est difficilement imaginable alors que nous sommes dans les années 1990-2000. « Les enfants n’avaient d’autres activités que de dormir, marcher, grimper aux arbres, attraper des scarabées, monter à dos d’âne. Ils faisaient leurs besoins, avant le coucher de soleil, derrière les cactus, au milieu des poules, pour éviter d’avoir à faire ça en pleine nuit parce que ça leur foutait la trouille toutes ces histoires de vipères et de chacals. L’ennui c’est que les figues de barbarie à longueur de journée ça donne la diarrhée »

Le chapitre suivant évoque les attentats terroristes qui ont pris la France pour cible durant les années 2012 à 2016, et l’angoisse qui saisit les Maghrébins, plus encore les Algériens à cause du climat nauséeux, voire délétère qui les vise périodiquement, eux plus que toute autre communauté, du fait de la guerre d’indépendance. « Les Taleb se soutiennent le front, les yeux hagards, devant les images terribles et les bandeaux qui défilent sous l’écran ». Un attentat. Effroi d’abord puis l’empathie pour les victimes et leurs familles. Et un vœu : « faites que le terroriste ne soit pas un ‘‘Arabe’’. » Exactement comme en cette quinzaine de fin octobre 2020, à la suite de l’assassinat de Samuel Paty le vendredi 16. Quel Algérien n’a pas, au plus profond de lui, imploré « faites que le terroriste ne soit pas un Algérien. » Lorsque le lendemain j’ai appris que l’assassin de l’enseignant n’était ni Algérien, ni Maghrébin, j’ai respiré profondément, très profondément. Il était néanmoins musulman, et une partie de la société, de la classe politique à l’affût, plus encore des médias, particulièrement des commentateurs et invités de la télévision, exigèrent (exigent toujours) des musulmans de se « désolidariser ». Mais je ne suis plus vraiment dans l’analyse. J’y reviens.

« Les enfants Taleb savent qu’ils seront écartés du deuil national. » Ils sont habitués. Ils sont aussitôt rangés du côté des accusés. « On les somme de descendre dans la rue dans un cortège à part. » De sortir du rang pour se désolidariser des terroristes. » Les Taleb, réunis en famille comme tous les samedis, parlent de la tragédie. Ils se demandent s’il leur faut chanter plus fort la Marseillaise, changer de prénom, ou adhérer à un parti d’extrême droite pour qu’on leur accorde l’autorisation de faire partie de la communauté nationale.

En 2018, Yamina a 69 ans et vit à Aubervilliers. Chaque samedi matin, elle se rend au marché de la ville, « c’est un rituel ». Dans le bus on lui cède la place mais elle refuse car « elle n’aime pas qu’on se dérange pour elle ». Yamina ne se plaint jamais « comme si cette option lui avait été retirée à la naissance ». Lorsque son médecin traitant la tutoie, lorsqu’il lui demande de dégager ses oreilles de son foulard « Allez, madame Yamina, on enlève sa petite burqa pour montrer ses petites oreilles », elle n’y voit aucune condescendance, ou mépris. Elle ne voit pas cette échelle invisible (sic) sur laquelle il se perche chaque fois qu’il s’adresse à elle ». À moins qu’elle ait choisi « de ne pas se laisser abîmer par le mépris ou envahir par le ressentiment », sa façon de résister.

Elle enfouie sa colère, contrairement à sa fille Hannah qui la laisse exploser comme devant la guichetière de la préfecture de Bobigny « qui blesse les gens avec son comportement » sa façon de parler avec eux « très fort en articulant lentement » Malika est divorcée. Les trois autres sœurs et Omar sont célibataires. Les samedis, ils se retrouvent chez leurs parents qui sont heureux de les recevoir pour le rituel couscous.

Omar n’a jamais fait la moindre remarque à ses sœurs qui étaient pour lui comme « trois petites mères ». Il est le chouchou de Yamina, qui peut faire se lever l’une de ses filles pour que lui, le garçon de la famille, s’assoit « ma fille, lève-toi, c’est la place de ton frère »

Les sœurs considèrent que Omar est le préféré de leur mère. « Imène, détachée, lâche en haussant les sourcils « Inch’Allah que j’ai pas d’enfants, si c’est pour faire des différences, c’est pas la peine ! » Lorsque Brahim, le père, rentre des courses et qu’il a oublié les Chocapic, les céréales préférées de Omar, « Yamina le boude ». Suit une liste d’actions de Yamina montrant combien Yamina chouchoute Omar. Pourtant, Si Omar est la fierté de sa maman, Malika est la fierté de la famille, « Elle travaille au service de l’état civil de la mairie de Bobigny. » Elle se fait discrète, « elle ne fait jamais de vague. » Yamina rappelle à tous qu’elle ne fait aucune différence entre ses enfants « qui sont comme les doigts de ma main, je peux pas en couper un. » Mais Imane est persuadée qu’elle est « l’auriculaire de Yamina, ce doigt inutile. » alors elle quitte la pièce peinée.

La famille habite à Aubervilliers, « rue du Moutier », non loin du cirque Zingaro, à quelques kilomètres de Paris et du stade de France.

Yamina se lève à l’aube pour faire sa prière. Une fois, alors qu’elle allait faire ses ablutions, elle s’est rappelée d’un rêve dans lequel elle se voit se rendre à l’école qu’elle trouve fermée. Elle crie « ouvrez-moi, je veux rentrer », mais en vain. Elle est ramenée à la maison par son père « qui fronce les sourcils ». Yamina a dû arrêter l’école pour aider ses parents. Ses enfants à elle ont tous été à l’école. Malika, sa fille aînée, divorcée, intellectualise tout. Elle ajoute toujours « à ce qu’il paraît » lorsqu’elle avance une citation d’un auteur « ce qui affaiblit malheureusement la crédibilité de son propos. »

Les phrases sont en italiques lorsqu’elles reprennent les échanges entre par exemple l’employée de la préfecture et Hannah, mais aussi lorsque l’autrice s’adresse au lecteur « peut-être que ça ne vous frapperait pas immédiatement en la regardant, mais derrière Yamina il y a une histoire comme derrière tout un chacun. » Faïza Guène utilise l’humour, parfois de manière subtile, « Sur les boites de Chocapic, sous la date de péremption, on devrait ajouter l’âge limite pour en manger », parfois de manière incongrue ou trop légère, sans pertinence ainsi ces formules à l’emporte-pièce, ces formules qu’on entend parfois ou d’autres inutiles ainsi « il gare sa voiture toujours au même endroit, sous le lampadaire devant Chez Akfadou, la boucherie halal des Kabyles, juste en face de la rôtissoire à gaz (capacité trente-quatre poulets). »

Yamina a de bonnes relations avec sa voisine, « elle lui tient la porte, lui envoie une assiette de msemen ou de crêpes mille trous », mais elle est gênée quand son chien la renifle. La voisine croit qu’elle en a peur, « Il va pas vous mordre ». Yamina comprend que d’autres gens aiment les chiens « c’est leur façon de vivre ». Pourtant, des chiens elle en a vu dans la mechta de son enfance. Ils étaient libres d’aller et venir dans la ferme. Elle pense que « l’appartement ce n’est pas un destin acceptable pour un chien. » Yamina évite le chien, non parce qu’elle en a peur, mais c’est que pour prier il faut être pur, c’est-à-dire avoir fait ses ablutions. Or, tout contact avec un chien invalide cette pureté et Yamina sera obligée de refaire ses ablutions. C’est donc mieux d’éviter. Elle pourrait expliquer tout cela à sa voisine, mais « quelque chose empêche Yamina d’avoir ce dialogue. Aujourd’hui on ne peut pas dire qui on est. » L’atmosphère a changé depuis les années Zidane et les années 80, la décennie de la Grande marche citoyenne de Marseille à Paris « Pour l’égalité et contre le racisme ». Mais peut-être que Yamina « a tendance à embellir ses souvenirs ». Yamina dit vrai. L’atmosphère s’est alourdie. Elle n’aime pas écouter « les polémistes islamophobes à qui on donne la parole pour beugler leur haine, la bave aux lèvres, ces faces de chien, Woujah el kelb » Les Woujah el kelb comme le Zemmour prolifèrent à la radio, à la télé et même dans les quartiers. Hannah, elle, n’a pas la patience de sa mère. Elle, elle dit à la voisine « tenez votre chien là s’il vous plaît ». Mais lorsque sa mère lui demande d’user de patience « c’est comme ça benti, ma fille, on doit accepter, on est comme leurs invités, on est chez eux » Hannah ne supporte pas. « On n’est pas des invités ! t’as reçu un carton d’invitation toi ? Ça suffit, ça fait 35 ans que j’entends ça ! Nous on est chez nous ! on est nés ici ! » Et gare donc à qui ose lui barrer le chemin. Elle n’a pas froid aux yeux et elle a raison.

La famille possède depuis plus de dix ans un jardin ouvrier près de la nationale, du cirque Zingaro et du cimetière, à deux, trois kilomètres de l’appartement. Il est entouré d’autres jardins et des villes de Drancy, La Courneuve, Pantin et Bobigny. Dans ce jardin ouvrier il y a un figuier qui fait penser à Yamina à celui de son enfance à Msirda et qui a péri. « Désormais, l’arbre de Yamina, sa baraka, n’est plus en Algérie, il est ici, à Aubervilliers, bien enraciné. » La famille a pour voisin un vieil espagnol avec lequel Brahim échange fièrement en portugais, mais Brahim fait erreur.

Lorsqu’elle jardine, Yamina est comme transportée dans son enfance, « elle oublie tout et ne s’arrête que pour prier dans la cabane du jardin… Avant, elle priait même sur l’herbe fraîche, mais aujourd’hui elle ne se sent plus en sécurité. Elle se cache. »

Omar est chauffeur Uber depuis deux ans. Il porte un costume de grande marque en guise de tenue de travail. Sa nuit de travail touche à sa fin, l’aube pointe. Il dépose des clients devant le luxueux hôtel Lutétia. Omar peut se donner les moyens pour prendre un verre dans le bar de l’hôtel, mais « il y a dans sa tête une frontière nébuleuse qui lui raconte qu’il ne peut pas y entrer… Il y a des choses qui ne sont pas faites pour nous » mais pour les dominants « qui font à peine l’effort de nous exclure. Nous le faisons très bien nous-mêmes. » Il prend les derniers clients, deux touristes américaines qu’il dépose sur la place de la Bastille, avant de rentrer se coucher, mais avant « avec un peu de chance, il arrivera à temps pour prier el fajr à la mosquée d’Aulnay-sous-Bois. » Yamina est fière de son fils. Elle trouve qu’il s’en sort mieux que nombre de jeunes comme « ceux qui mendient avec leurs chiens, ceux qui ont fait de la prison ».

Une autre fois, Omar prend une cliente à la gare Montparnasse pour la déposer à Romainville. « Ils ont parlé de tout et ‘d’autre chose’. Il aurait voulu que la course dure jusqu’à l’aube. » Que devient-elle à la fin du roman, cette cliente ? est-ce la meuf qu’évoquera Hannah dans la grande maison de Pillac ?

« Omar pense aux vacances qu’il a passées à Marseille l’année dernière, avec sa serviette de plage FC Barcelone, achetée au bled en 2012, à Tlemcen. » Je n’ai réellement pas saisi le sens, y en a-t-il un, de cette phrase, même si Faïza Guène précise « Il se souvient que le vendeur aussi s’appelait Omar » Très bien, mais quand même « passer ses vacances avec une serviette », quand-même…

La cliente qu’il a prise à la gare Montparnasse s’appelle Nadia. « Ses yeux sont si noirs qu’on distingue à peine le contour de ses pupilles… elle est plutôt bavarde. Omar souhaite la revoir. « Elle lui donne son pseudo Facebook » Omar n’est pas sûr de lui. Il pense qu’elle a accepté par politesse. « Il a des fourmillements dans sa poitrine, chaque fois qu’elle rit. »

Il pense qu’« elle plairait bien à maman ». N’est-ce pas là un cliché du garçon maghrébin accroché aux jupons de sa maman ? Omar est timide, « il peine à trouver sa place dans le monde. C’est un garçon arabe qui ne se conforme pas à ce que le monde attend de lui, c’est-à-dire devenir dominant, brutal, conquérant, viril et, si possible, fourbe, voire dangereux. » À Port Say, il y a quelques années, son cousin lui a appris qu’il fallait draguer les filles mal fagotées » pour avoir plus de chance de conquête. Il a échoué. Suivent trois pages sur la virilité telle que développée dans les westerns américains.

En 2018, Omar « va bientôt passer les 30 piges » indique l’autrice (page 36). Un an plus tard, en 2019, « Omar a 29 piges » (page 159). Petit problème donc. La chambre de Omar ressemble à celle d’un étudiant. Lorsqu’il était en CDD à l’Assurance-Maladie Omar a acheté un très grand téléviseur « qui mange littéralement la pièce » qui supporte aussi d’autres meubles, « une armoire, une table basse, une banquette, un bureau », et surtout une Play-Station 4. Il passe des heures à jouer ce que ne comprend pas son père « Jouer ? à 30 ans ? » Brahim pense que son fils fait partie de cette « génération à l’enfance prolongée et aux responsabilités réduites » « Lui, Brahim, à 16 ans il descendait à la mine, la gueule noire, du côté de Roche-la-Molière et Firminy, dans la Loire ». Yamina ne comprend pas pourquoi son mari « s’entête à endurcir Omar ». Elle s’interroge, « les chauffeurs Uber d’aujourd’hui, comme leur fils, ne sont-ils pas les mineurs d’hier ? » Yamina souhaite que Omar se marie et « qu’il ne suive pas le chemin de ses sœurs demeurées célibataires. L’aînée est divorcée. Omar y songe peut-être.

Tout en nettoyant sa belle voiture de travail à la station de lavage, « Omar pense à inviter Nadia, la cliente qu’il a ramenée de Montparnasse à Romainville. Elle lui a plu. Pour échanger avec elle il a créé un compte Facebook et envoyé quelques messages.

Sa sœur Imane, 31 ans, est la troisième enfant. Elle habite seule dans un studio. Lorsqu’elle a annoncé à ses parents qu’elle projetait d’habiter seule, ils ont eu peur du « qu’en dira-t-on » des gens. Imane fuit le regard de son père qui est déçu par elle. Aucune des filles Taleb n’est mariée. « Malika, l’aînée, avait été mariée quelque temps », aujourd’hui elle est divorcée. Brahim avait dansé au mariage de sa fille (en août 1999, elle avait 18 ans). Mais celui-ci ne tint qu’un temps et comme les parents des mariés se connaissaient bien, le divorce ou « ‘l’arrangement’, s’était déroulé à merveille. » À cette époque, Brahim rodait avec le père Ammouri (mort d’un cancer de la gorge). L’auteure use d’une image qui s’apparenterait à un stéréotype pour décrire l’ami et voisin de Brahim « Avec son long corps de Berbère qui avait des airs de Jacques Brel trempé dans de l’huile d’olive. » Pas vraiment pertinent. « Les aînés de la fratrie, comme Malika, acceptaient les règles désuètes » des parents, car à leurs yeux ils faisaient de leur mieux. Il y a lieu ici de parler plutôt des fratries en général car, s’agissant de la famille Taleb, même Malika, née en 1980, est jeune pour avoir à « accepter » ces règles anciennes. Pourtant « décevoir les parents c’est pire que tout. » Comme on vivait « ici » il fallait bien trouver des règles. « C’est ainsi qu’ils avaient inventé instinctivement des lois hybrides ». Mais les parents, « avaient peur de tout perdre. Ils tenaient à rester qui ils sont. Ils ont refusé d’être effacés »

De nombreux passages, comme en page 60 et 61, sont marqués par une graphie particulière avec des phrases courtes de trois à neuf mots et retour à la ligne.

« Malgré eux, les parents, par les sacrifices énormes qu’ils leur ont consentis, ont fait de leurs enfants des gamins écrasés, accablés et les enfants accablés font comme leurs parents, ils marchent la tête baissée. » Pas toujours, on le constate bien avec Imène et Hannah. Celle-ci a 34 ans et elle se sent épuisée. C’est une adulte indignée. Elle semble regretter « la bonne époque, celle d’avant le 11 septembre 2001, d’avant Charlie. Au moment où les Arabes avaient été à la mode, grâce à Zidane, à Djamel Debbouze et à Rachid Arhab. C’était cool d’être rebeu à cette période ». Mais des malheurs étaient passé par là, et Charlie avait brisé le cœur du coeur de millions de Français musulmans « au nom de la liberté ».

Hannah a rendez-vous avec un homme « pas très beau, il a de l’embonpoint, des poils sur les doigts » et porte « un jean qui épouse ses hanches. Si Hannah remarque les hanches d’un homme, automatiquement il devient une sœur. » Généralement les garçons arabes s’intéressent plus « à la femme blanche, aux cheveux raides. » Hannah méprise les gens qui souffrent de la haine de soi. Elle déteste par-dessus tout, les gens qui se détestent. Une fois elle est tombée amoureuse d’un type, Samy, « qui s’est mis à vouloir la contrôler. Il n’avait pas assez d’amour pour en donner convenablement. Elle l’a quitté à contre-cœur. »

Maintenant Hannah est avec Hakim. Il parle beaucoup et elle, « son esprit s’évade. » Il n’a aucune originalité Hakim. Hannah se lasse des choses, des gens et, dans la vie, s’ennuyer constamment n’est pas de tout repos. » Elle décroche lorsqu’il lui détaille son voyage en Thaïlande « son plus beau voyage qu’il a jamais réalisé ». Hakim voulait pratiquer la boxe thaïe, mais il a été découragé par un ami. « Frère, Wallah, t’as pas la condition physique pour ça. Le prends pas mal mais t’es sacrément dodu, t’as des seins mon frérot. » Ce type d’humour très drôle n’est pas rare dans le roman. Entre massage et boxe thaïe, les vacances à vingt ans en Thaïlande peut être un excellent rite initiatique. Ce pays avait fait de Hakim et de ses semblables, des hommes. Hakim voulait retourner une 4° fois au Salon de massage, mais le même ami avait essayé de l’en empêcher, « Eh Wallah frère c’est chaud. Elle t’a fait une marabouterie asiatique ou quoi ? Fais belek, j’crois qu’tu tombes amoureux frère. »

La petite sœur, Imane, se trouve dans un Lavomatic au nom de « Lav’ Story », tenu par un Chinois qui force les sourcils en permanence. Imane aime le lavomatic « ça lui permet de rêvasser tranquille dans une atmosphère de linge humide ». Puis-je écrire qu’il s’agit là par contre d’un humour, disons bon enfant ? Le nom de la laverie renvoie Imane à un célèbre film américain, un film qu’elle a vu en cassette avec sa grande sœur Malika « une bonne centaine de fois. »

Cette année encore Imane, à Noël, intègrera l’équipe de vente de ‘Maxi Toz’. Le travail la fatigue « elle en a assez de la hiérarchie et de la pression qu’elle lui inflige. » Elle ne peut arrêter, il lui faut payer le loyer de son 20 m2, et il est cher. Ses parents lui feraient un scandale s’ils l’apprenaient « quoi ? 850 € ? ça fait 8 millions et demi » en Algérie, de quoi louer 7 appartements à Aïn Témouchent ! » Et Faïza Guène n’est pas vraiment généreuse ! Aujourd’hui on offrirait le double aux parents, 17 millions de centimes.

L’autrice imagine une suite de propos entre Imane et son père « cette histoire aurait possiblement mal fini. Imane aurait quitté l’appartement en claquant la porte. » Elle serait allée faire un tour « et se serait sentie incomprise dans cette famille « de toute façon y en a que pour les grandes et pour Omar ».

Une fois par semaine, en cette année 2020, Hannah se rend chez une psychologue. « Elle en a honte. Elle fait croire à sa famille qu’elle s’est inscrite à un cours de zumba ». Cela n’a pas été facile car il lui a fallu « déconstruire les fiertés mal placées qu’elle portait en elle, ‘‘je suis algérienne ! je n’ai pas besoin d’aide !’’ » en levant le poing si nécessaire ou en agitant un drapeau algérien. Y a-t-il un seul Algérien qui ne reconnaîtrait pas chez tel ou tel de ses proches ce nif tellement « mal placé ? » et au nationalisme démesuré ? L’esprit de Hannah est taraudé par la question de la LÉGITIMITÉ (en lettres majuscules).

Depuis dix ans, elle est éducatrice spécialisée auprès de jeunes en réinsertion professionnelle. « Elle côtoie les psy dans le cadre de son travail », mais ce n’est pas la même chose. Un jour de septembre elle s’est adressée à une psychologue dans le 11° arrondissement de Paris, madame Aït-Ahmad – le troisième « a » n’est pas un « e », aurais-je commenté. Hannah a honte, mais « elle doit franchir la frontière pour ses enfants à peine en projets, même pas nés, encore flous. Les impacts de la vie sont dans la chair de Hannah. » Si un jour elle a des enfants « elle ne veut pas qu’ils héritent de cette colère qui dévore ses tripes et qu’ils soient fiers de qui ils seront. » Elle leur racontera sa propre histoire, celle de ses parents, celle de Djamila Bouhired, l’Histoire, sans ambages.

Malika se doit en sa qualité d’officier d’état civil d’incarner l’impartialité et la neutralité de l’État. Mais elle peine. Comment rester neutre devant un chibani « qui se noie dans son charabia sans lui tendre une main compatissante. » Ce que ne comprend pas du tout, et ne peut peut-être pas comprendre, l’employée de la préfecture de Bobigny qui s’en était prise à Yamina. Quand Hannah s’adresse au vieux monsieur dans son propre dialecte, ses yeux fatigués s’illuminent. Même sa hiérarchie ne la comprend pas et « lui a remonté les bretelles », ni même sa propre mère qui lui demande de « rester discrète. » Dans les moments d’accalmie, Malika fait des micro-siestes ou surfe sur l’Internet. Elle recherche et trouve le village de « Sidi Ben Adda ex Les trois marabouts », près de Aïn Témouchent où ont vécu ses aïeux. Elle trouve un site qui relate la période coloniale, mais rien des anciens de sa famille « leurs vies se sont discrètement éparpillées dans la poussière ». Ils sont absents du site. Malika n’a reçu qu’une « histoire fragmentée, un puzzle ». Il reste à ses propres enfants d’en assembler les fragments, de le reconstituer.

Omar n’est pas à l’aise. Il sue. Il s’est habillé comme « lors du mariage de son copain »

Il se trouve au bar du Lutétia. En attendant Nadia, la cliente de Romainville il commande un cocktail « alcohol free ». Suit cet échange sensé nous faire rire. Omar se remémore d’une discussion qu’il a eue avec une fille lors d’une fête. « – tu fais quoi dans la vie – je suis Uber – c’est marrant t’as pas une tête à t’appeler Hubert. » Bon.

Nadia arrive, « sa façon de traverser le bar, de slalomer entre les tables… c’est sûr, Omar est amoureux de cette fille. » Elle préfère aller ailleurs, ce bar ne lui plaît pas « on va pas payer 24 balles pour six accras de morue. » Ils se rendent chez un traiteur libanais « beaucoup plus accessible. »

Imane se rend à l’hôpital Salpétrière, « il paraît qu’ils ont de bons stomatos ». À 31 ans, Imane a besoin de sa maman à ses côtés, « c’est une douillette ». Elle a des difficultés à avoir une demi-journée « à croire que sa responsable a un problème personnel avec elle ». « Sa responsable est toujours à la surveiller, à chronométrer ses temps de pause. » Là encore cet humour est un peu lourd. Imane pense que si elle se trouve ici en stomatologie c’est à cause de sa responsable, « elle a une dent contre moi ».

Hannah raconte à la psy ses cauchemars. Tout le texte est en en italiques. Hannah se voit avec ses copines de lycée dans un restaurant chinois. Elles mangent, rigolent… lorsque tout à coup arrivent des cars de CRS. Le patron, Sofiane, est terrorisé. Du dessous de la caisse, « il sort vite une tondeuse, il la branche et se met à tondre sa barbe. » Les CRS, cagoulés, tirent en l’air, mais l’un d’eux, un vieux militaire d’extrême droite, haineux avec un bandeau de pirate sur l’œil, « tire sur les jeunes en riant ». Arrive un autre de ses acolytes, de la même veine, qui écrase la tête de Yamina. Hannah hurle. « Il me tire dessus dans le front. Boum. » C’est ce qu’elle raconte à la psychologue, madame Aït Ahmad. Elle lui raconte d’autres cauchemars, des corps d’Algériens dont celui de son père qui flottent sur la Seine. Hannah ne sait quoi faire de « toutes ces histoires qui la hantent ». La psy trouve les mots qui réconfortent. « C’est normal, cette violence fait partie de votre histoire, et les humiliations vécues avant vous, vous en héritez… mais vous ne pouvez réparer seule, l’offense. » Ces mots lui font du bien car Hannah « a toujours le sentiment de devoir réparer l’offense subie par les parents » qui seront, certainement, « enterrés sans avoir la reconnaissance méritée. » Son père en se rappelant son arrivée en région parisienne en 1961, pensait « à Nasser, celui d’entre eux qui n’est jamais revenu » jeté dans la Seine en octobre 1961. Il a dû raconter ce vécu à Hannah.

Ce père qui offre des fleurs à Yamina chaque année à la Saint- Valentin. De tout temps il « glisse un billet de 20 € dans les pages du Coran de Yamina. Elle a fini par l’aimer, lui et ses manières gauches. » Brahim a arrêté de jouer au tiercé et de fumer, mais il a gardé des petits plaisirs, comme « mettre du parfum, se rendre au café Casanova, écouter Dahmane el Harrachi, regarder des westerns à la télévision. »

Thomas, le petit ami de Imane, sanglote dans cette impasse du 18°. Elle l’avait prévenu qu’il ne fallait pas compter sur elle pour qu’elle s’engage. Imane ne supporte pas de le voir dans cet état. « Elle est au degré zéro de l’empathie… Même si elle déteste leurs pensées archaïques, leur autorité, leurs manières trop viriles, Imane préfère chez les garçons arabes le trop de virilité que le pas assez. » « Thomas était gentil avec Imane, mais malheureusement, l’électrocardiogramme est resté plat. Tout s’est évaporé lorsqu’elle l’a vu se dégonfler et baisser les yeux lorsqu’un mec leur a cherché bagarre dans un bar. Tout à coup il l’a dégoûtée, littéralement. » Thomas gagne bien sa vie, il est propriétaire de son appartement, mais il est trop près de ses sous. « Toujours à tout compter, à mettre sa part, à donner l’appoint, toujours avec ses ‘‘on fait moit’-moit’ »

Imane est indépendante. « Elle soutient la liberté d’expression, mais elle n’est pas Charlie pour autant. Elle est musulmane et féministe. Elle est française et algérienne. Quand la viande n’est pas halal, Imane est végane (c’est-à-dire ne consomme pas de produit d’origine animale. Ne porte pas de laine, de fourrure ou du cuir). En un mot ou en treize, elle vit dans un monde qui n’est pas prêt à accueilli sa complexité. »

Le roman s’achève en Charente, dans une grande maison. C’est la première fois que la famille prend de vraies vacances. Les grands-parents sont morts. Les enfants se sont cotisés pour louer « une maison de 170m2 à Pillac, au nord de Bordeaux, avec piscine, ping-pong et balançoire. » Tout autour, des champs à perte de vue, Yamina ne se lasse pas de les regarder. Hannah apprend involontairement à ses sœurs que Omar « a une meuf ». Peut-être est-ce Nadia, sa cliente de Romainville ? La famille est heureuse, elle profite du lieu, Brahim somnole à l’étage.

« Yamina a six ans, elle rit aux éclats, elle se sent libre ». Malika, Hannah, Imène et Omar sont bouleversés. Ils sont heureux de « découvrir un nouveau visage du pays où ils sont nés, et plus heureux encore de le faire découvrir à leurs parents. » Ils sont émus de se dire qu’ils font partie de l’histoire de France, d’une manière ou d’une autre, ‘‘qu’ils le veuillent ou non’’. »

Voilà une famille qui remplit au quotidien sa mission, sans colère, dans la lignée des anciens et dans un environnement pas toujours bienveillant. Et lorsqu’ils manifesteront, ils ne descendront plus dans la rue « dans un cortège à part » qu’on le veuille ou non.

La Discrétion est un beau roman, malgré quelques imperfections, quelques lourdeurs. Il soulève plutôt avec subtilité nombre de questionnements liés au mal-être, à l’identité, à l’intégration, à l’altérité, au racisme banal, au travers l’évolution d’une famille algéro-française vivant en France. Un roman agréable à lire.

Ahmed Hanifi,

mercredi 27 octobre 2020

____________________________________________________________________________

FAIZA GUENE in WIKIPEDIA:

Wikipedia

Faïza Guène, née le 7 juin 1985 à Bobigny en France, est une romancière et scénariste française. Son premier roman Kiffe Kiffe Demain, publié à l’âge de 19 ans, rencontre un succès mondial. Vendu à plus de 400 000 exemplaires en France et à l’étranger, il est traduit dans vingt-six langues. L’écrivaine publie par la suite cinq romans, des comédies sociales, qui explorent l’identité, notamment des Français issus de l’immigration maghrébine.

Origine et trajectoire

Faïza Guène naît en 1985 à Bobigny de parents algériens et grandit avec son frère et sa sœur à Pantin1. Son père, Abdelhamid Guène (1934-2013), arrivé en France en 1952, sera mineur dans la région de Saint-Etienne puis maçon en région parisienne. Sa mère, Khadra, émigrera en France en 19812. Pour Faïza Guène, les récits d’immigration de ses parents sont « complètement différents ». Son père arrive en France alors que l’Algérie est encore française, et sa mère rejoint ce dernier plusieurs années après l’indépendance. Elle vit une « enfance heureuse » bien qu’elle réside dans un logement insalubre, qui contraint sa famille à se laver dans les bains publics de la municipalité3.

Enfant précoce, elle saute la classe du CP pour intégrer directement le CE1 ayant appris les lettres de l’alphabet et la lecture en regardant l’émission télévisée La Roue de la fortune2. Elle sera également initiée à la lecture et à l’écriture par un oncle venu d’Algérie4 et se met à griffonner des petites histoires qu’elle troque contre des bonbons, promettant à chacune de ses copines qu’elle en sera la princesse5.

Ses parents déménagent aux Courtillères, un quartier populaire de Pantin, en Seine-Saint-Denis, alors qu’elle a 8 ans.

Après son baccalauréat, elle s’engage dans des études de sociologie à l’Université Paris VIII qu’elle abandonne par la suite6.

Écriture

À 13 ans, Faïza Guène écrit dans la gazette de son collège. Son professeur de français, Boris Seguin, décèle en elle « une bosseuse qui a du talent »2. Elle se passionne pour les sessions de lecture qu’organise ce professeur. Notamment lorsque ce dernier lisait à haute voix le polar La Vie de ma mère ! de Thierry Jonquet3.

Il lui propose d’intégrer un atelier d’écriture dirigé par l’association Les Engraineurs. Fondée par le producteur et réalisateur Julien Sicard et lui-même7, cette association créée en 1998 a pour objet de « faire émerger une parole artistique » de Pantin8notamment à travers l’écriture de scénarios.

Jusqu’à l’âge de 17 ans, elle écrit et réalise cinq courts-métrages. À 18 ans, elle obtient une subvention du CNC pour réaliser Rien que des mots dans lequel elle fait jouer sa mère.

Faïza Guène décrit son entrée dans l’univers de la littérature comme un « accident ». Pour elle, ce n’est pas le fruit d’un système qui « marche »9. Cet accident est sa rencontre avec Boris Seguin. Au début des années 1990, et à la surprise du rectorat, Boris Seguin demande à être muté en Seine-Saint-Denis, où il se présente comme un « fantassin de la fracture sociale » avec l’ambition d’être « le prof que je n’avais pas eu. Devenir ce qui m’avait manqué »10.

Qualifié en 1996 de « hussard noir de la République » par le quotidien Libération10, il porte une attention particulière au langage de ses élèves. Il est d’ailleurs coauteur de l’ouvrage Les Céfrans parlent aux Français (1996), dans lequel il élabore avec ses élèves du Collègue Jean Jaurès de Pantin un lexique de leur vocabulaire. L’ouvrage, qualifié par Le Monde de « formidable »11, est avant tout une véritable « entreprise sociale » pour Seguin car « décortiquer ce langage populaire, c’est le reconnaître comme langue digne d’intérêt »12.

C’est à travers Les Engraineurs que Faïza Guène prend goût à l’écriture. « Dès le premier cours, j’ai adoré. Je venais tout le temps. Je peux dire aujourd’hui que je dois une partie de mon parcours à ce prof [Boris Seguin] »13. Elle écrit « des tas de petites histoires sur des cahiers de brouillon […] pas pour en faire un livre, c’était plutôt un loisir ». C’est en lisant les quelques pages de ce qui deviendra Kiffe kiffe demain que Boris Seguin décide de les envoyer à sa sœur, Isabelle Seguin, éditrice chez Hachette Littératures. Cette dernière propose immédiatement un contrat d’édition à Guène, pour en publier 1 500 exemplaires.

En septembre 2004, à la sortie de Kiffe kiffe demain, Le Nouvel Observateur lui consacre une double page et encense le livre. La tornade médiatique commence et ce premier roman se vend à plus de 400 000 exemplaires et est traduit dans vingt-six langues.

En 2007, l’attachée de presse de Hachette Littératures reconnaissait que si Boris Seguin n’avait pas présenté les écrits de Faïza Guène à sa sœur « nous serions sans doute passés à côté du personnage, bloqués dans nos préjugés sur les jeunes des quartiers »14.

L’écrivaine publiée par Hachette Littératures, puis Fayard depuis ses débuts a rejoint Plon15 en 2020 pour la publication de son sixième roman La discrétion.

Créations littéraires

Les romans de Faïza Guène sont principalement des comédies sociales. Ses écrits sont construits sur des séries de personnages lucides sur leur position au sein de la société française. Ils racontent le vécu des classes populaires issues de l’immigration maghrébine. Faïza Guène utilise une langue revigorée et souvent argotique, « une langue vivante et drôle »16. Ce style particulier, assez courant dans de nombreux autres pays comme en témoignent les livres du romancier Irvine Welsh, est plutôt rare et déconsidéré dans la littérature française17.

Son premier roman Kiffe kiffe demain (2004) est le monologue de Doria, une adolescente de 15 ans vivant à Livry-Gargan, un témoignage sur lequel s’appuie l’écrivaine pour traiter de l’identité18. Pour le linguiste Marc Sourdot, la langue utilisée dans ce roman est celle du « je » et du « jeu », et les textes sont portés par des personnages qui distillent un regard frais, drôle et sans misérabilisme sur leur vie19.

Dans Du rêve pour les oufs (2006), l’héroïne, Ahlème, est une jeune adulte de 24 ans vivant à Ivry-sur-Seine. Sa mère est tuée en Algérie lors de la décennie noire et, entre son père accidenté du travail qui perd la tête et son frère attiré par la délinquance, elle doit faire face à l’effondrement de sa structure familiale.

Les Gens du Balto (2008) décrit une autre facette des habitants de banlieue. Dans ce polar, l’écrivaine met en scène des personnages dans une ville de banlieue pavillonnaire en fin de ligne RER appelée Joigny-les-Deux-Bouts. Le meurtre du patron du Balto, un bar miteux, est le prétexte à un roman chorale où témoignent différents personnages potentiellement coupables, face à un lieutenant de police. Les personnages sont issus de trois familles : « la franco-arménienne qui bat de l’aile, l’algérienne travaillée par des bifurcations générationnelles ou la française laminée par l’ennui et la « beaufitude » »20.

Dans le drame familial Un homme, ça ne pleure pas (2014), l’écrivaine raconte l’histoire d’une famille issue de l’immigration algérienne, installée dans une maison avec jardin dans la ville de Nice. Les parents rêvent de voir leurs trois enfants grandir dans le respect des traditions familiales, infusées dans la culture algérienne et la religion musulmane. Les enfants ont une double culture et sont tiraillés sur leurs identités. Deux visions radicales s’opposent, celle de Dounia, l’ainée, qui croit en l’égalitarisme républicain, et celle de Mina, qui reste loyale à la culture de ses parents. Entre les deux, le frère cadet et narrateur, Mourad, ne veut pas choisir21.

Millénium Blues (2018), un roman nostalgique sur les milliéniaux, retrace une histoire d’amitié entre deux femmes, Carmen et Zouzou, que l’on voit grandir à travers les événements marquants du tournant du millénaire, avec ses joies et ses traumatismes. Qu’ils soient individuels ou collectifs (coupe du monde 1998, le 11 septembre 2001, les élections de 2002, la canicule, la grippe A, etc. 22. La Libre Belgique note que « Toutes proportions gardées, la plume de Faïza Guène fait penser à celle d’Yves Simon qui, dans nombre de ses romans, captait si bien l’époque et ses tumultes »23.

Dans La discrétion (2020), Faïza Guène raconte l’histoire de Yamina, une algérienne qui a connu un double exil, l’un à Ahfir au Maroc pendant la guerre d’Algérie, l’autre en France, à Aubervilliers. À l’aube de ses 70 ans, elle refuse de se laisser envahir par le ressentiment, « elle ne parle pas de son passé, de ses relations conflictuelles avec la France, de la douleur de son exil »24. Ses quatre enfants « ne comprennent pas cette discrétion, héritent d’un sentiment d’humiliation. Et rien ne peut empêcher la colère, à un moment ou à un autre, de sourdre… »25.

Thèmes

Classe et culture populaire

Pour Faïza Guène « être pauvre et avoir des origines étrangères est une double malédiction »17. Elle précise que ce qui est important dans ses écrits est sa classe sociale : « ce sont mes origines modestes, banlieusardes, prolo, populaires, cela me donne tellement de matière, ce que l’on a appelé « la France d’en bas ». C’est là que je me situe »26. L’écrivaine raconte « des histoires de gens ordinaires, des antihéros aux revenus modestes »17.

La banlieue parisienne est le cadre des trois premiers romans de Faïza Guène. Dans un article intitulé Paris et ses banlieues dans les romans de Faïza Guène et Rachid Djaïdani27, l’universitaire Mirna Sindičić Sabljo explique que les romans de ces deux auteurs permettent de saisir la complexité des espaces périphériques. Elle note une diversité du type de banlieues, celle des barres HLM dans Kiffe kiffe demain et celle de la banlieue pavillonnaire dans Les gens du Balto. Pour Mirna Sindičić Sabljo, ces espaces sont à l’opposé des stéréotypes diffusés par les médias français. Dans les romans de Guène, elle note que ces espaces sont des « communautés fraternelles », « lieux d’une interaction sociale forte ». Les romans de Faïza Guène et de Rachid Djaïdani « contestent l’image mythifiée de Paris » et « démontrent l’hétérogénéité des banlieues » ainsi que leur relation avec la capitale.

Cette analyse sur la représentation de la banlieue dans le premier roman de Guène, loin des clichés, est également partagée par l’universitaire Mirka Ahonen28. Aussi, les femmes du roman ne sont pas victimes d’un ordre patriarcal, elles parviennent à améliorer leur condition matérielle et sont solidaires.

Lors d’une conférence donnée en 200929, à l’occasion de la sortie de la traduction anglaise de Du rêve pour les oufs (Dreams from the Endz), Faïza Guène déplore la déshumanisation de la banlieue. Elle fait remarquer que les noms donnés aux Grands ensemblessont souvent ceux d’insectes ou ceux évoquant la multitude. Elle donne comme exemple le quartier des Courtilières (une espèce d’insectes orthoptères) à Pantin où elle a grandi mais aussi « La Ruche » de Bobigny, la « Cité des 3000 » à Aulnay-sous-Bois ou encore la « Cité des 4000 » à La Courneuve. Elle explique avoir choisi pour cadre de son deuxième roman dont le sujet est la précarité, la « Cité de l’Insurrection » d’Ivry-sur-Seine. Pour l’universitaire Mirelle Le Breton, Faïza Guène « ré-humanise » la banlieue contre les représentations stéréotypées30. Elle change d’échelle, passant des « Grands ensembles » à une communauté qui s’apparente à un petit village où les individus vivent dans la fraternité.

À 15 ans déjà, Faïza Guène avait exploré dans son court-métrage RTT la précarité sociale et affective qui survient dans les classes populaires dès lors que la cellule familiale éclate. Ce thème est récurrent dans l’ensemble de ses romans.

Dans Kiffe Kiffe demain, Du rêve pour les oufs et Millénium Blues elle explore les conséquences de la précarité de la cellule familiale monoparentale. Dans Un homme, ça ne pleure pas, la cellule familiale est ébranlée par le départ de la sœur ainée, qui coupe toute relation avec son milieu social et culturel d’origine.

Le concept du mektoub (qui signifie le « destin » en arabe) revient en filigrane dans les textes de Faïza Guène. Dès son premier roman, la narratrice, Doria, est abandonnée par son père. Seule avec sa mère, son destin parait tout tracé. Pour Doria, le mektoubest le « scénario » d’un film qu’elle n’a pas écrit et dont elle est simple actrice. « Le problème, c’est que notre scénariste à nous, il a aucun talent. Il sait pas raconter de belles histoires ».

Dans un premier temps, le mektoub rend Doria impuissante face à l’avenir. Pour elle, demain sera kif-kif (« pareil ») qu’aujourd’hui. Cependant, le fatalisme initial laisse la place à de l’optimisme dès lors qu’elle croit en sa capacité à agir sur sa vie. Elle peut espérer et kiffe kiffe (« aimer ») demain18.

Chez l’écrivaine, le mektoub est une notion polysémique, il est tantôt un fatalisme qui vient s’opposer à la liberté individuelle, tantôt un déterminisme social, qui fige la trajectoire de ses personnages issus des classes populaires en bas de l’échelle sociale. La liberté et le droit au rêve sont revendiqués dans Kiffe kiffe demain mais aussi dans Du rêve pour les oufs par la voix de son héroïne Ahlème (dont le prénom signifie « rêve » en arabe).

Dans Kiffe kiffe demain la culture populaire est très présente avec des références au cinéma et aux émissions télévisées31. D’ailleurs, l’héroïne du roman décrit la télévision comme « le Coran du pauvre ». En 2007, Faïza Guène déclare que son roman n’est pas autobiographique mais qu’elle rejoint son « personnage sur sa culture tv en béton armé »32.

La télévision a plusieurs fonctions pour ses personnages, elle permet de rêver et d’avoir des modèles. Les séries télévisées permettent aussi de dégager des figures de la masculinité qu’admire les narratrices de ses romans, à l’image de Charles Ingalls (La Petite Maison dans la Prairie) dans Millénium Blues ou MacGyver dans Kiffe kiffe demain.

Dans Du rêve pour les oufs, ce sont les programmes de la télévision qui rythment la vie du « patron », le père de l’héroïne, cloué à la maison depuis son accident du travail au chantier. Chaque émission lui rappelle, lui qui a perdu la tête, la notion du temps (Télématin devient l’heure du café, l’Inspecteur Derrick, l’heure de faire la sieste, etc.).

La musique et les références aux chanteurs sont nombreux, de Idir, Barry White et Rihanna en passant par ABBA, dont la discographie sert de bande-son à la vie de la narratrice dans Millénium Blues.

Intégration et Assimilation

Le thème de l’intégration et de l’assimilation est développé dans Un homme, ça ne pleure pas où le personnage de Dounia, un avatar de Rachida Dati33, veut forcer le destin. Mourad, son frère cadet, décrit une sœur qui aurait aimé s’appeler Christine, et qui opère un processus de « christinisation » pour répondre au modèle français de l’assimilation. Dounia est à ses yeux ce que la République sait faire de mieux : « une réussite accidentelle ». En effet, elle a beau être transfuge, une femme politique, présidente d’une association féministe « fières et pas connes » (clin d’œil à Ni putes ni soumises), renier sa famille ainsi que sa culture arabo-musulmane au passage, elle est tout de même immédiatement renvoyée à ses origines par la presse qui la décrit comme « d’origine algérienne ».

Faïza Guène explore la question du destin des français issus de l’immigration, la manière dont ils composent avec leurs identités multiples pour être acceptés comme des enfants de la République. Son personnage de Dounia est affectée par ce qu’elle décrit comme le « Syndrome de Babar » : Babar est un petit éléphant dont la mère est tuée par un chasseur. Il est recueilli par une femme nommée Christelle qui lui apprend les bonnes manières. Il porte un costume trois-pièces, un nœud papillon, conduit une voiture mais est constamment renvoyé à sa condition d’éléphant34.

Ce thème est aussi présent dans Kiffe kiffe demain. Pour Brinda J. Mehta, Faïza Guène montre « l’hypocrisie » de l’intégration à la française où toute différence est rendue suspecte, et où les descendants d’immigrés sont relégués à une citoyenneté de second rang, par des représentations (notamment médiatiques) stéréotypées35.

Identité et transmission

L’écrivaine explique que chacun de ses romans est une lettre d’amour à son père36. En 2013, ce dernier décède après une longue maladie. C’est à cette période qu’elle a l’idée de son roman Un homme, ça ne pleure pas pour parler de transmission. « Quand j’ai perdu mon père, je me suis dit que lorsque cette génération de chibanis (« vieillards », en arabe maghrébin) sera partie, tout aura disparu avec eux. J’ai eu le sentiment qu’ils n’avaient jamais été reconnus à leur juste valeur, et qu’ils ne nous ont pas tout raconté »37.

La figure du père est omniprésente dans l’ensemble des romans de Faïza Guène38. Il est d’autant plus présent qu’il est absent physiquement (Kiffe kiffe demain) ou mentalement (Du rêve pour les oufs). Cette figure peut être tout aussi omniprésente par son silence (Un homme, ça ne pleure pas).

Pour l’universitaire Nour Seblini, Faïza Guène traite de l’identité des français d’origine maghrébine, tiraillés entre l’injonction à l’assimilation et la préservation de leur héritage39. Dans Millénium Blues, l’héroïne est initiée à cet héritage culturel par son père, immigré algérien. Il lui fait écouter A Vava Inouva d’Idir, une chanson kabyle inspirée de contes transmis oralement40.

Bien que la figure du père soit centrale, la figure de la mère l’est tout autant. D’ailleurs, elle lui consacre son dernier roman, La Discrétion (2020). Elle déclare dans une interview41 donnée à Tecknikart que l’idée du roman lui est venue en écrivant un texte pour l’émission Boomerang d’Augustin Trapenard sur France Inter en janvier 2018. Dans ce texte titré La lourdeur des nuages42, Guène résume la philosophie de cette génération d’immigrés qui ne voulait pas se faire remarquer : « Ici [en France], il faut rester discret ».

La question de l’identité est également abordée dans le recueil de nouvelles publié dans Chronique d’une société annoncée (2007) du collectif Qui fait la France ?. Dans un texte intitulé Je suis qui je suis, un clin d’œil à la chanson de Gloria Gaynor, I am what I am, elle raconte l’histoire d’un tueur mythomane qui s’invente de multiples identités, entre le réel et la fiction. Pour Isabelle Galichon, docteure en littératures, « Guène souligne les affres de la construction identitaire qui oscille entre transparence sociale et fiction : le travail de l’écrivain vise alors à rendre visible ceux qui disparaissent dans la société et à reconstruire ce qui semble disparate et éclaté »43.

Style

Faïza Guène revendique une écriture populaire, qui n’est pas destinée aux élites44. Elle déclare que L’Attrape-cœurs de J. D. Salinger a « beaucoup compté » pour elle comme source d’inspiration mais qu’elle écrit avant tout de manière « intuitive »9. Elle dit avoir écrit avant d’avoir lu, et que les mots lui venaient en écoutant les autres parler45. Son rapport à langue, elle le décrit ainsi : « je remixe la langue française en lui donnant des couleurs différentes de celles dont on la pare à Saint-Germain-des-Prés. Ce n’est pas un langage par défaut, je n’écris pas comme je parle mais je me sers de ce langage car je l’aime »32.

Oralité et traits argotiques

Les romans de Faïza Guène font la part belle à l’oralité et à l’argot. Ses écrits sont imprégnés de la culture des classes populaires. Dans un portrait réalisé en 2008 par Al Jazeera English, elle témoigne avoir grandi dans un foyer où il n’y avait pas d’étagères avec des livres, mais où régnait une culture de l’oralité46.

Lors de la sortie de Kiffe kiffe demain, l’usage de la langue est perçu comme un « hybride » alliant le verlan et le français standard47. Faïza Guène use de phrases courtes pour mettre en avant l’oralité et un rythme vif19.

Focus Vif, note que dans Les gens du Balto, Faïza Guène a « conservé l’oralité » et sa capacité à « reproduire les parlers les plus improbables »48. Dans ce roman chorale, l’oralité est adapté à chaque personnage49.

Pour la professeure Zineb Ali-Benali, le titre Un homme, ça ne pleure pas, « semble mimer l’oralité »50. Pour l’universitaire Silvia Domenica Zollo, le roman apporte de nouveaux éléments linguistiques et stylistiques qui permettent à ses personnages une « déculturation » et une « reconstruction identitaire ». La « mise en scène de l’oralité » permet au narrateur, professeur niçois d’origine maghrébine affecté en Seine-Saint-Denis, de reconstruire une identité culturelle et linguistique au contact de ses élèves et de son cousin venu d’Algérie51.

Usage du verlan

Faïza Guène utilise des mots en verlan, dont l’usage est devenu populaire dans la langue française. Son usage de la langue a souvent interpelé et elle s’en est justifié en ces termes :

« Je crois que certaines cultures admettent bien plus facilement l’évolution du langage et, en règle générale, les apports qu’on peut faire à la littérature aujourd’hui. J’ai trouvé cela moins figé en Scandinavie ou en Angleterre, par exemple. Cela me conforte dans l’idée qu’on construit de nouvelles choses, qu’en choisissant de m’intéresser à ces anti-héros du quotidien, je n’insulte en rien la noblesse de notre littérature qui doit s’ouvrir davantage »26.

Dans un article19 portant sur Kiffe kiffe demain, le professeur de linguistique Marc Sourdot estime que seules les « unités les plus courantes » du verlan sont utilisées, notamment celles référencées dans le Petit Robert. Cette « langue urbaine inventive est souvent subversive »52.

Aussi, l’universitaire et traductrice italienne Ilaria Vitali parle du « verlan et de cyberl@ngage » de Kiffe kiffe demain en indiquant que ce langage est un « sociolecte d’inclusion/exclusion sociale ». En effet, l’héroïne opère ce qu’elle qualifie de « code-switching » pour être comprise. Elle illustre son propos avec une scène du roman dans laquelle l’héroïne est frustrée de ne pas pouvoir utiliser des mots en verlan de peur de ne pas être comprise par sa psychologue53. Brinda J. Mehta souligne quant à elle un usage du verlan comme un marqueur de l’identité d’une jeunesse marginalisée54.

Dans son second roman Du rêve pour les oufs, l’esthétique de son texte interpelle L’Express : « Sa langue créative, mélange de verlan, de phrases châtiées et de proverbes africains de Tantie Mariatou, fait d’elle une porte-parole efficace, mais aussi un auteur à part entière »55.

Usage de l’arabe

Dans l’ouvrage collectif dirigé par Ilaria Vitali, Intrangers (II). Littérature beur, de l’écriture à la traduction (2011), les deux linguistes Alena Podhorná-Polická et Anne-Caroline Fiévet concluent que la reformulation des arabismes utilisés par Faïza Guène participent à la création de « ponts stylistiques » entre la France et le Maghreb. Ilaria Vitali qui a traduit du français à l’italien de nombreux romans « beurs » avance que les écrivains d’origine maghrébine sont à la fois écrivains et traducteurs dans la mesure où ils participent à l’initiation de leurs lecteurs à leur double culture56.

Marc Sourdot souligne l’usage des mots arabes « bled, hchouma, haâlouf, chétane, kiffer ou flouse » dans Kiffe kiffe demain que l’écrivaine utilise dans la bouche de personnages arabophones. Il explique que le roman a connu un succès au-delà d’un public adolescent car l’auteur a su « surprendre sans dérouter ». Il utilise le concept de « l’écriture décentrée » développé par Michel Laronde, qui dans son ouvrage L’écriture décentrée, la lague de l’Autre dans le roman contemporain (1997), énonce que cette écriture « rendrait compte de développements à l’intérieur de l’Hexagone d’une littérature marquée par des différences linguistiques et culturelles ancrées en partie dans l’origine étrangère des écrivains ». Dans les romans de Guène, les effets de styles ne se font pas au détriment de la compréhension, notamment avec l’usage systématique de la reformulation, d’intégration de termes équivalents ou de marqueurs métalinguitiques19.

Humour

Pour écrire sans misérabilisme sur les classes populaires, Faïza Guène utilise l’humour : « Je ne sais pas écrire des choses dures d’une manière dure. J’ai toujours besoin qu’il y ait de l’humour, de la légèreté pour venir adoucir tout ça »57. Pour L’Obs ses « textes débordent de vie, d’humour »58.

Dans Kiffe kiffe demain cela permet à l’écrivaine de décrire une réalité nuancée et loin des clichés sur la banlieue59. L’humour est omniprésent dans Du rêve pour les oufs60 où Faïza Guène « s’avère être une excellente caricaturiste »61. Pour L’Express, sa « langue [est] pleine de vannes et de lucidité […] »62.

Dans Du rêve pour les oufs, « Le discours que prête Guène à sa narratrice n’est ni celui de la défaite ni de l’abandon […] Il règne toujours un souffle d’espoir. Et puis, il y a l’humour qui caractérise le style de la romancière. […] »63.

Le Nouvel Observateur souligne les qualités de ses deux premiers romans (« des saynètes très drôles, une narratrice attachante, un vrai sens de l’observation ») mais déplore une écriture populaire « avec les mots du quotidien »64. Pourtant cette écriture populaire est revendiquée par l’écrivaine dès ses débuts. En 2008, elle avance que ses écrits ne sont pas assez « nobles » pour les « élites parisiennes » pour être considérés comme de la littérature (« I like telling stories about ordinary people, anti-heroes of modest means […] not noble or interesting enough to belong to litterature or fiction »)65.

Pour sa critique portant sur Les gens du Balto, Le Figaro note une « plume drôle et relevée »66. Pour Le Point, le roman est « dôle et tendre »67. La Croix note que « L’écriture « nature » et décomplexée de Faïza Guène se dévore sans effort et avec le sourire aux lèvres »68.

Pour sa critique d’Un homme, ça ne pleure pas, L’Express note « un sens de la formule qui claque » et « un humour tendrement décapant »37.

À la sortie du roman La discrétion, la journaliste de France Info Laurence Houot note qu’elle « restitue avec pudeur et humour une histoire complexe »69.

Réception

Réception française

Pour Faïza Guène, la banlieue est son « environnement » mais n’est pas le sujet de ses romans. Elle rappelle que Kiffe kiffe demain ne parlait pas de banlieue, « il parlait de l’adolescence »9. Elle déplore la confusion qui règne chez certains journalistes entre « le livre et l’auteur »26.

L’universitaire Mame-Fatou Niang explique la réception positive des romans de Faïza Guène dès lors que l’histoire a pour décor la banlieue de barres HLM. Pour elle, les romans de Faïza Guène sont encensés par le milieu élitiste de la littérature parisienne, non pas pour leurs qualités esthétiques, mais pour leurs qualités « ethnographiques » dans la mesure où ils sont reçus comme des documentaires sur la banlieue. C’est à la lumière de ce constat qu’elle explique la relégation de Guène dans les pages « Société » de la presse écrite. Elle en veut pour preuve le roman Les gens du Balto, qui sort des sentiers battues de la banlieue verticale des barres HLM pour camper dans la banlieue horizontale des pavillons. Ce roman fut un échec commercial comparé aux deux premiers mais marque « un réveil douloureux » pour l’écrivaine. Elle prend conscience de « l’affirmation du rôle qu’elle jouait (malgré elle ?) dans le milieu littéraire »70.

En 2018, Faïza Guène reviendra sur le tourbillon médiatique après le sortie de Kiffe kiffe demain, déclarant avoir le sentiment d’avoir été considérée comme « un singe savant » 9. En effet, le succès de son premier roman coïncide avec les émeutes urbaines de 2005. À L’Obs, elle déclare que les journalistes voulaient connaître son avis sur « le port du voile, l’immigration, les émeutes en banlieue… On me parlait de tout sauf de mon livre. J’étais considérée comme un écrivain de banlieue et pas comme un écrivain tout court »71. Profitant du contexte social de 2005, certaines élites politiques françaises, veulent en faire une porte-parole des banlieues. Elle déclinera les tentatives d’approches faites par différents ministères durant les présidences de Jacques Chirac et de Nicolas Sarkozy17.

Dans son autobiographie, Mélanie Georgiades, plus connue sous son nom de scène Diam’s, décrit son amitié avec Faïza Guène qu’elle a rencontrée lors d’invitations faites par les médias à débattre sur des faits d’actualité car elles étaient considérées comme les deux « perles » de la banlieue. Les deux femmes étant réduites à représenter leur territoire d’origine et non leurs productions artistiques72.

Pour Zineb Ali-Benali50, Faïza Guène a été, consciemment ou non, une « anthropologue des siens » pour le milieu de la littérature parisienne. Elle évolue de la case de « beur », puis « intrangère »73 pour finir au « centre » de la littérature avec Un homme, ça ne pleure pas. C’est ainsi qu’elle place la critique enthousiaste de ce roman par François Busnel dans L’Express :

« Elle a fait du chemin depuis Kiffe kiffe demain ! On a découvert Faïza Guène en 2004 avec un premier roman qui, pour n’être pas très réussi, n’en fut pas moins un grand succès de librairie. Dix ans plus tard, la jeune femme s’est métamorphosée : elle s’est dotée d’un style, d’un ton, et a appris à raconter des histoires sans jamais verser dans le manichéisme, les généralités ou les raccourcis 74 ».

Pourtant, dans un article consacré à l’évolution de l’écriture chez Faïza Guène, l’universitaire Ioana Marcu, note qu’Un homme, ça ne pleure pas garde le style originel de Guène comme l’usage de l’oralité. Après son deuxième roman de la « confirmation », ce roman est celui « l’âge adulte » avec un style arrivé à « maturité »75.

Réception internationale

La réception des écrits de Faïza Guène en France et à l’étranger est différente76. Si en dehors de l’Hexagone elle est comparée à « Zadie Smith ou à Monica Ali », en France, elle incarne selon l’universitaire Laura Reeck « la révolte, une révolte totale qui peut mener à tout, même au silence et surtout au silence lorsque l’on est sommé de parler ».

Dans l’ouvrage collectif Banlieue vues d’ailleurs (2016) dirigé par l’historien Bernard Wallon77, il est rappelé que les universitaires spécialisés dans l’étude de la production des écrivains issus des banlieues sont principalement basés en dehors de l’Hexagone, notamment aux États-Unis, en Angleterre et en Italie. En effet, en France, cette littérature est « absente dans la plupart des anthologies et tentatives de classement dédiées à la littérature française contemporaine […] la critique universitaire française continue à ignorer ce corpus vaste qui compte pourtant des œuvres de qualité littéraire remarquable ». Pour lui, l’une des explications à cet état de fait serait structurel, les universités anglosaxonnes par exemple ayant des départements de French Studies, influencés par les études postcoloniales et les cultural studies qui analysent les œuvres considérées comme mineures et/ou issues des minorités.

Dans ce même ouvrage, l’universitaire britannique Christina Horvath78, spécialisée dans la littérature des auteurs issus de banlieue signe un article intitulé Écrire la banlieue dans les années 2000-2015 dans lequel elle énumère les raisons qui pourraient expliquer le déni des écrivains issus des banlieues dans le champs littéraire français : mépris pour le genre populaire et les genres mineurs, méfiance des universitaires hexagonaux à l’égard d’une littérature dont l’esthétique s’éloigne du « prestige du français standard normé, approuvé et certifié par l’Académie française ». Elle suppose également que les auteurs portant des noms étrangers ne seraient « pas suffisamment français » pour avoir une place dans les rayons « littérature française » ou intégrés dans les programmes scolaires. Pour finir, elle avance que les stéréotypes sur les banlieues, véhiculés par les médias, influencent les universitaires à ne pas croire en la capacité des auteurs résidants en banlieue d’être « dignes de leur attention ».

Cette analyse est partagée par la professeure de français Anouk Alquier dans un article publié en 2011 et intitulé La Banlieue Parisienne du Dehors au Dedans : Annie Ernaux et Faïza Guène. Elle y explique que les relents néocoloniaux au sein de la société française ne permettent pas de reconnaitre les textes qui se passent en banlieue comme textes littéraires. Ils sont reconnus comme « textes exotiques, étranges, voire tabous »79.

Dans une interview de Faïza Guène publiée en 2007 par le Contemporary French and Francophone Studies32 à la suite d’une tournée des universités américaines, elle déclarait avoir été confortée sur son travail, sur l’universalité de ses thèmes, ajoutant qu’en France , elle « en doute quelquefois car on a souvent besoin de me cantonner à la Banlieue ».

En 1995 déjà, Alec G. Hargreaves traduisait en ces termes la place inconfortable des écrivains français issus de l’immigration maghrébine : « La littérature issue de l’immigration maghrébine en France est une littérature qui gêne. Les documentalistes ne savent pas où la classer, les enseignants hésitent à l’incorporer dans leurs cours et les critiques sont généralement sceptiques quant à ses mérites esthétiques »80.

Le statut d’écrivaine

Faïza Guène et Françoise Sagan