Trois jours auparavant, Jamel (appelons-le ainsi) m’avait lancé des mots à l’oreille comme un reproche, des mots qui ont claqué à mes pavillons endoloris, comme encore aujourd’hui même si beaucoup d’eau, d’encre et de sang ont coulé sous les oueds, sur les papiers journaux et sur la terre des martyrs depuis. « Tu es devenu fou, tu l’as échappé belle ! » C’est ce qu’il avait susurré. « Mais tu es devenu fou, tu as pris un risque incalculable en te fourrant dans le cortège ! Tu l’as échappé belle ! » J’ai eu beau lui expliquer que cela était le fait du hasard, rien n’y faisait, il répétait jusqu’à ce que sa voix s’éteigne « hbelt ya sahbi, hbelt ! tu es devenu fou mon ami ». J’ai déjà précisé que Jamel n’est pas le vrai prénom de mon ancien collègue et ami (ami il ne l’est plus). Si j’écrivais ici l’ombre de l’ombre de son prénom, ou pire encore de son nom, il me réduirait – 30 ans plus tard – à néant. C’est qu’il a toujours détesté assumer publiquement ses choix politiques. Il n’aimait pas les vagues et adorait les ombres. Les mots que Jamel disais-je m’avait murmurés le 26 juin, claquent encore à mes oreilles comme un coup de fusil dans l’Arizona. « Tu es devenu fou, tu l’as échappé belle ! » chuchotait l’ex ami à qui j’avais détaillé le récit de mon aventure quelques jours plus tôt. Il avait bien raison sur ce coup-là.

Aujourd’hui, 30 ans plus tard, je tremble encore de ma folie. Je vous explique. Mais d’abord qui est qui ? Jamel était un collègue dont j’appréciais les compétences et l’amitié sincère. Nous travaillions à la Sonatrach (1° entreprise d’Afrique). C’était un haut cadre de notre boîte. Pendant tout le mois de mars, c’était ramadan, nous avions préparé, ainsi qu’avec Belabbès (appelons-le Belabbès), le sous-directeur de la Production, une vidéo qui, trois mois plus tard, nous représenterait au 10° Congrès international du Gaz à Kuala-Lampur qui se tiendrait du 25 au 28 mai 1992. Le sous-directeur (et ami aussi, de second ordre) m’avait chargé de m’occuper de la lecture/enregistrement du texte explicatif accompagnant le déroulé (présentations de l’entreprise, du Distributed Control System, du traitement des unités de dessalement de l’eau de mer : Thermocompression, etc.) Il a préféré que cela soit moi qui le lise parce que, me disait-il, croyant me faire plaisir « tu as l’accent parisien », à croire que Kuala-Lampur allait se transformer en un nid de concours d’élocution parisienne. J’étais revenu de Paris quelques années auparavant m’installer au Bled et y construire mon avenir et celui des enfants (tu parles ! ), mais cela ne me ravissait pas particulièrement que l’on me flattât de l’accent qui était le mien, pas plus aujourd’hui en 2022 (un peu plus fleuri probablement par les galets des plages et les cigales des pinèdes marseillaises). Cet accent ou un autre cela m’était égal, aujourd’hui plus encore, et le mot de Belabbès a glissé sur moi, sans effet autre qu’un haussement d’épaules redoublé.

Je reviens ma folie et à Boudiaf. Deux semaines après la fête du mouton du jeudi 11 juin, le président Mohamed Boudiaf faisait une tournée d’inspection dans le pôle industriel d’Arzew (33% des richesses nationales). Comme pour de nombreuses personnalités, le passage par les complexes de transformation des hydrocarbures est obligé, ainsi que par le principal village Sonatrach (il y en a onze) appelé « Camp 5 » (800 « chalets » individuels, tout en bois comme là-bas en Amérique du Nord où ils ont été fabriqués avec jardin, garage, circuit de télévision intégré et tout, stade de hand-ball, de base-ball, dancing, pub… et même un étrange mur de pelote basque. Sans oublier l’ infernal chiendent (sapristi de morbleu de chiendent inébranlable) qui repoussait vaille que vaille quoi que vous eussiez fait. « C’est du chiendent américain ! » ironisaient les employés au désherbages, des habitants du village en souffrance, l’autre village. Le village de seconde zone, pas celui des cadres, wled el hawma. Eux n’avaient que peu de place dans les métiers en contre-bas de la colline, dans les Complexes, alors ils désherbaient, ils bricolaient, chinaient… vivotaient.

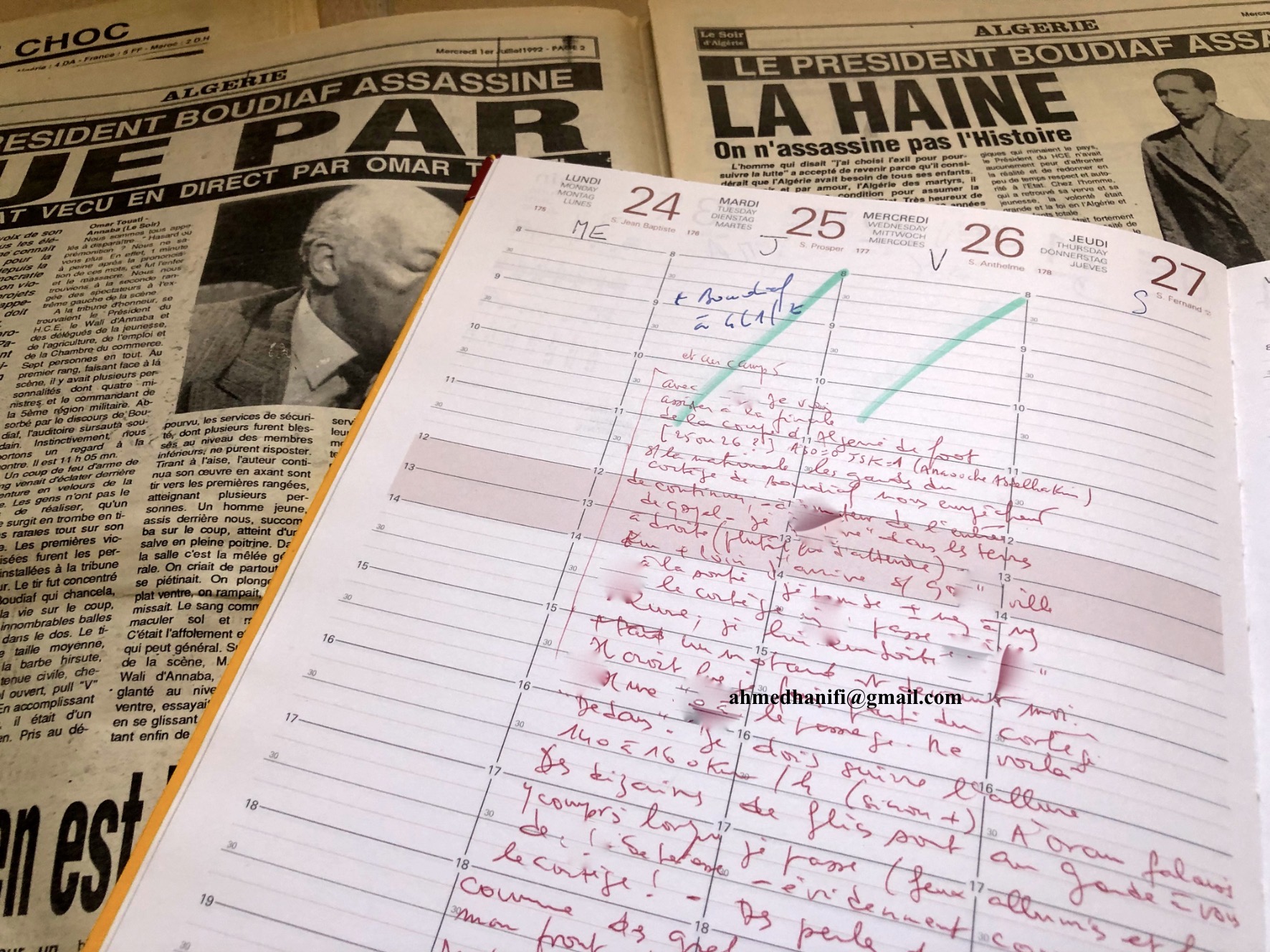

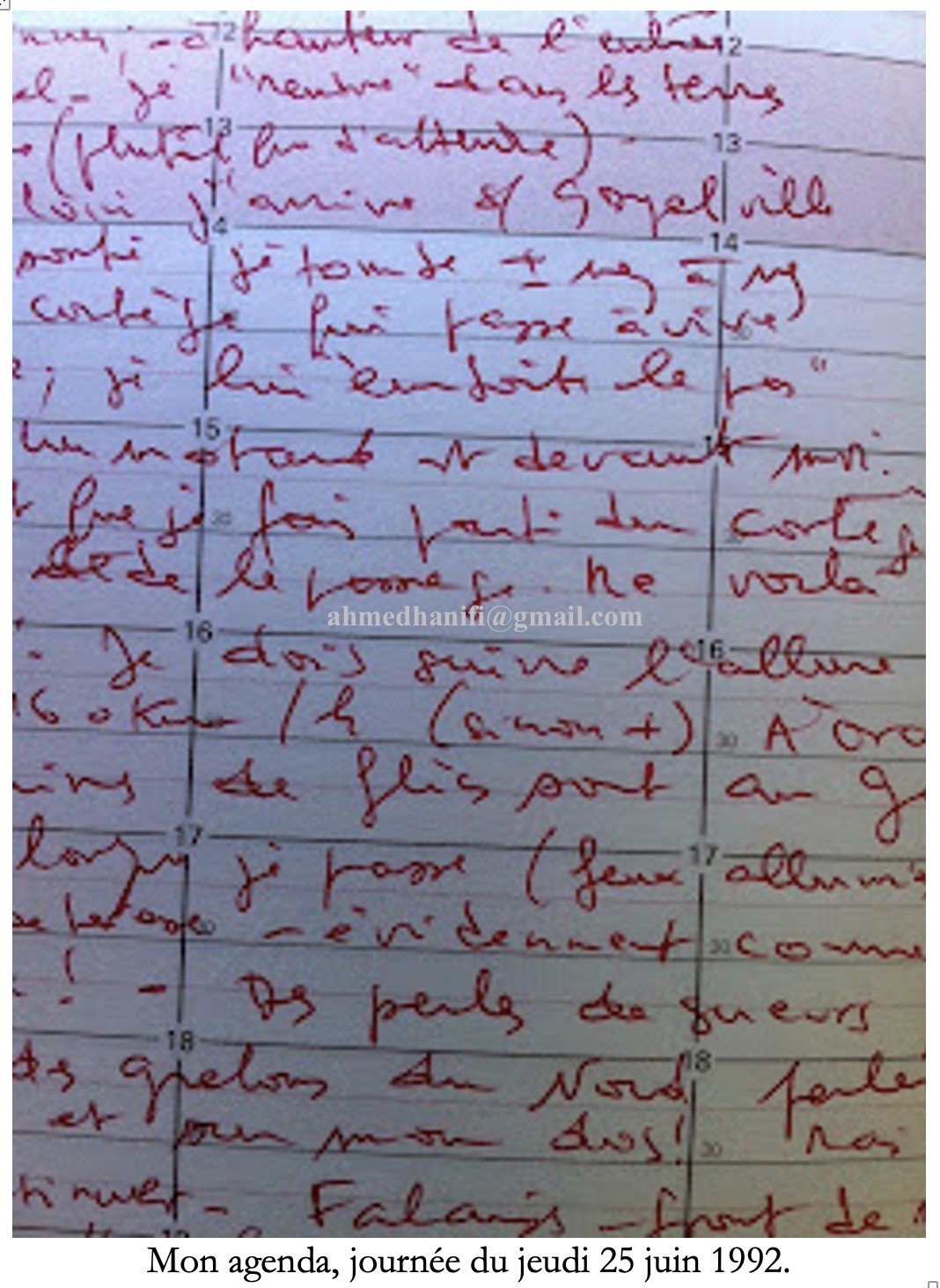

Le Camp 5 est un village dans lequel vivaient environ 3000 habitants (combien aujourd’hui qu’il s’est à son tour bidonvillisé ?) Il se trouve au sud de Aïn-el-Biya, le village ancien, à mi-route entre Mosta et Oran. Un rite profane auquel n’échappe aucune haute personnalité surtout internationale. Le Camp 5 était un lieu privilégié par les hauts responsables. Dans mon agenda, à la date de ce jour-là j’avais écrit « Boudiaf chez nous » et tout le détail, à l’encre rouge indélébile, qui me sert aujourd’hui pour narrer ce temps ancien.

En cette fin de matinée de ce 25 juin 1992, le soleil dardait nos velléités. Quelques nuages épars faisaient exception à la fête qui s’annonçait, des grains de sel blanc moutonneux. C’était en effet le début du week-end et en quelque sorte avec cette visite du président ce jeudi serait un jour de fête. Il ne manquait que les pom-pom girls. Quelques jours auparavant, dans son édition du 17, le journal El Watan présentait ses excuses dans un minuscule encadré à propos « de la suspension de responsables des douanes dans le cadre de l’affaire des camions en transit en Algérie… un malentendu regrettable nous a fait amener à mal interpréter les informations reçues. » Des malentendus et autres méprises et différends il y en aura des tonnes ou des masses c’est comme vous voulez.

« Les premières années au Camp 5 (appelé camp américain, car construit – comme les usines – par eux et pour eux sur des terres viticoles avec la bénédiction des Autorités prosternées) on se croyait au Kansas je te jure » me disait un ancien qui savait de quoi il parlait. Il avait fait plusieurs séjours à Kansas City justement dans le cadre des formations des ingénieurs et par conséquent il savait de croit il parlait. Lors de la visite de Boudiaf, il n’y avait pas de pom-pom girls, ça ne se fait pas chez nous (l’esprit chez certains de nos compatriotes étant, sous le prétexte de la Horma, bien tordu). Ni pom-pom girls, ni pompons, mais tous les enfants du village (les écoliers libérés pour l’occasion ne portaient pas leurs tabliers, roses ou bleus selon le genre) agglutinés de part et d’autre de l’avenue principale du camp en chantant, en braillant, applaudissant (comme ils pouvaient) faisaient mieux que les grâcieuses américaines tenant chacun un drapeau rouge vert et blanc 15X20 tout neuf. Certains adultes à qui personne n’avait rien demandé, jouaient à l’agent de police et bousculaient les enfants pour qu’ils se redressent ou se calment. Peine perdue. Les islamistes (on disait « boulahya », les barbus, un peu par moquerie) ne se sont pas déplacés, car ils exécraient Boudiaf. Au soir de l’innommable, dans leur abjecte vilenie, les plus radicales des leurs youyouteraient jusqu’à l’aube charbonneuse alors que le ciel noircissait, chargé de lourds nuages à désespérer le ciel.

En fin de matinée du jeudi 25 juin 1992, le cortège officiel est arrivé. Une trentaine de voitures, majoritairement des Peugeot 505 métallisées et sombres, parmi les plus sophistiquées. Je possédais personnellement une voiture du même type, grise et vitres fumées, mais beaucoup moins rutilante à cause de son âge. À vrai dire ma 505 avait pris quelques coups sur le pare-chocs, la portière avant passager, et sur le capot. Les phares, depuis qu’on avait tenté de forcer leurs caches pour les voler, je les ai attachés avec du fil de fer SNS galvanisé (3,50 mm), sous le capot. Mon bricolage était réussi.

Tous les passagers des voitures officielles sont descendus dès la barrière de sécurité du Camp franchie. Les chauffeurs se sont garés sur le parking jouxtant le kiosque à journaux (où j’ai eu juste le temps d’acheter Le Jeudi d’Algérie) avant qu’il ne ferme, sur ordre de la Sécurité), devant l’abri réservé aux camions de pompiers risquant ainsi de bloquer ces derniers en cas de pépin éventuel, et tout le long de la première rue transversale de part et d’autre. Les nombreux motards de la gendarmerie qui accompagnaient le cortège se sont dispersés un peu partout autour des Peugeot. Ils sont descendus de leurs engins, sans s’en éloigner, ainsi les chauffeurs des voitures. On a vu aussitôt briller de rouge une dizaine de bouts de cigarettes.

Le président est arrivé en costume bleu clair avec une cravate bleue tachetée de points blancs, posée sur une chemise blanche, droit et fier comme le i majuscule d’une grande machine ou comme Lee Van Cleef, entouré d’une cohorte de gros bras, tous ‘enlunettés’ Ray Ban type Blues Brothers (il y avait plus chic pourtant) ou tendance tontons macoutes, et de responsables en tout : directeurs, sous-directeurs, chef de la Sécurité1, chef de la Sécurité2, 3, etc. faisant crépiter leurs Talkie Walkies pour frimer, Wali, chef de daïra (préfet, sous-préfet), maire, chef du Camp, Chef cuisinier, Chefs de départements, de services, de sections, d’équipes, Chef du Syndicat, son bras droit, son bras gauche, Chef de l’Union Territoriale et d’autres quidams. Et jusqu’au responsable de la sécurité de notre camp dont personne ne faisait cas. C’était un rigolo, blaguant avec tout le monde et donc tout le monde le connaissait. Il était là, debout, lui aussi frimant avec son Talkie, mais personne ne le voyait. Bref, nous étions tous là. « Tu le vois ? » j’ai demandé à mon fils en le posant sur mes épaules, « là, le grand monsieur avec la main contre son oreille, il entend mal ». Malek avait sept ans. Le président nous a salués, dit sans chichi quelques mots ordinaires d’encouragement en arabe national (l’arabe de nos mères, de nos grands-mères, pas celui de la télévision) à des enfants en caressant une épaule, une tête, puis sa garde l’a précipité dans les locaux de « l’Administration », près du grand et moderne restaurant et de la grande piscine, fiertés du Camp parsemés de mille et un fanions aux couleurs orange et noir de l’entreprise et de mille et un mini-drapeaux aux couleurs officielles du pays. Bien évidemment les bordures des trottoirs avaient été repeintes la veille en rouge et blanc, sur une partie du parcours. Peindre les bordures des trottoirs (toujours en rouge et blanc) quelques heures avant l’arrivée d’une haute personnalité est un sport partagé avec enthousiasme par tous les peintres et leurs chefs dans toutes les contrées du pays. Le lendemain, les traces de centaines de paires de chaussures forment des figures étranges sur le reste des trottoirs, sur le bitume, et marquent le passage des habitants peu regardants.

Mon fils Malek, et moi, ne pouvions rester plus longtemps, car nous devions nous rendre à Oran, au Stade du 19 juin pour assister à la finale de la coupe d’Algérie de football : JSK-ASO. Mon fils aime beaucoup le football. À l’époque, il y jouait jour et nuit avec ses amis de la rue 7, de la rue 10, 33, 9… heureusement toutes bien éclairées dès la tombée du jour (ce n’est plus le cas aujourd’hui). On comptait trois lampadaires par section de rue. C’était assez pour courir derrière une balle en été… Bien sûr, comme en Amérique, on reconnaît les rues par le ou les chiffres qu’elles portent, les chiffres les nomment pour ainsi dire. Et comme il a été studieux durant sa toute première année scolaire, paroles de maîtresse, je lui ai offert cette finale.

Le président et sa suite allaient eux aussi quitter le village. Les gardiens laissaient sortir les voitures, mais pas entrer.

Nous avons quitté le camp par la droite. Au feu j’ai pris pris la N11, la nationale ralliant Aïn-el-Biya à Oran. À hauteur de l’entrée de Gdyel, les gendarmes affectés à l’entrée est de la ville m’ont empêché de continuer. « Par-là vous pouvez », m’a fait l’un d’eux. « Par-là », c’est-à-dire par une piste à l’intérieur des terres, une route de terre étroite, parallèle à la nationale, au terme de laquelle on peut soit pénétrer dans la Forêt des lions et atteindre Kristel, puis longer la Méditerranée jusqu’à Oran, soit retrouver la N11. La piste contourne Gdyel par le nord-ouest. Je l’ai pénétrée, longée. Une piste qui n’en est vraiment pas tout à fait une, heureusement peu utilisée ce jour-là. Je l’ai tant bien que mal suivie. J’ai roulé sur le flanc de la ville sans encombre.

À la sortie ouest, à l’instant où je m’apprêtais à rejoindre la nationale, je suis tombé nez à nez avec les voitures de fin du cortège présidentiel, qui filait à très vive allure. La vitesse maximum officielle autorisée par heure était 80 km. Le cortège roulait à plus de 140 km, je le constaterais sur mon compteur. J’ai emboîté le pas à la dernière voiture. Un motard de la garde, un motard retardataire, sorti de je ne sais où, a ralenti derrière moi, pensant certainement que je faisais partie du cortège et que j’avais pris quelque retard. Il n’a pas vu mon fils couché sur la banquette heureusement (ou pas). Cette facilité me donnait des sueurs. Je ne l’ai pas comprise (et ne l’ai jamais comprise depuis), mais l’heure n’était pas à ce type de réflexion. Mon véhicule était de même marque que nombre d’entre ceux qui formaient le cortège, de même marque, mais comme je l’ai dit, légèrement abimé et très poussiéreux. Me voilà, à mon corps défendant, « dedans ». Il me fallait dès lors assurer l’allure. C’est-à-dire, forcément, rouler à très grande vitesse. Le motard a accéléré, s’est positionné sur ma droite et est demeuré à ma hauteur deux ou trois éternelles minutes à parler dans le micro intégré à son casque, puis décèlera pour clôturer le cortège. Un deuxième motard s’est adjoint au premier. Pour passer inaperçu j’ai imité les véhicules qui me précédaient en activant les feux de détresse. Nous avons traversé Sidi-el-Bachir, Bir-el-Djir, comme des bolides, protégés par quantité de motards. L’aiguille du compteur kilométrique vibrait pendant plusieurs minutes, je le jure, sur 160. Je ne me souviens plus, mais il est probable que j’ai récité la besmala. J’étais sur le point de basculer et je l’acceptais forcé. Basculer vers quoi, vers où je n’en savais fichtre rien, mon esprit s’embrumait (je ne suis pas dans la littérature ici, je vous le promets qu’il ne s’agit nullement de fiction et que c’est ainsi ou presque que les choses se sont passées). Je n’avais aucune solution de rechange. C’était à prendre ou à prendre. J’étais le dernier véhicule et derrière moi, deux motards clôturaient le cortège pour le protéger d’éventuels intrus. N’est-ce pas. Et je suintais à grosses gouttes. Elles perlaient, amères, de mon front aux lèvres. Lorsque vingt minutes plus tard nous sommes arrivés à Point du Jour et Bernandville, une armada de policiers au garde-à-vous, un tous les cinq mètres, nous attendaient. Ils nous accueillirent, main droite à hauteur de la tempe, immobile et doigts serrés. Je devinais la précision du geste plus que je ne le voyais. Un salut que je ne méritais aucunement. Les mêmes gouttelettes de sueur froide continuaient de couler sur mon front, sur ma bouche, sur ma nuque et le long du dos. Comment sortir de ce qui m’apparaissait comme une souricière, un traquenard ou un pétrin. Il devenait urgent que je m’en extraie. Je faisais des constats et me posais beaucoup de questions et je savais que je ne détenais pas de réponses. L’instinct l’emportait sur toute réflexion. Comment ai-je pu me retrouver dans ce guêpier ? « Nous sommes en danger » pensai-je, mon fils et moi. Lui n’en avait cure. Il dormait. Je me devais hélas constater encore et encore que je n’avais de choix que de continuer. C’est que nous étions arrivés à Oran. Le convoi roulait toujours à vive allure, beaucoup moins toutefois que jusque-là. Aucun véhicule en mouvement à des centaines de mètres à la ronde hormis ceux du convoi. Et le mien. Cité Les Falaises dite Sonatrach, le boulevard Champagne, Gambetta mon quartier, avec en contrebas Cova Lawa (cueva del agua) et c’est mon enfance et mon adolescence qui défileraient quelques secondes, la jetée, 1° canon, 2° canon, 3°, l’apprentissage de la nage, de la pêche, tous mes amis, le bidonville, le bouge épique de Mamia, Dakkiya… Nous avons ralenti au niveau du rond-point du lycée Lotfi-Max Marchand, que nous avons emprunté sur la gauche jusqu’à celui de l’Académie. Enfin le siège de la wilaya. Tout autour de l’immense escalier de l’entrée officielle, je ne pouvais compter les policiers en tenue, innombrables, ni deviner les autres en civil. Les chauffeurs des premières voitures ont pénétré dans le sous-sol de la préfecture. Les autres se sont débrouillés tant bien que mal pour stationner par-ci, par-là, écrasant sur les trottoirs et terre-pleins alentour fleurs et autres végétaux. « Nous sommes sauvés » ai-je pensé. Puis j’ai ajouté à haute voix « normalement » ce qui a fait réagir Malek. Il a dit « papa ! » Je lui ai répondu « chut ». Il n’a rien entendu, il a dû rêver.

À hauteur du 110 rue Mouloud Feraoun (ex René Bazin), il fait angle avec le boulevard du 5 juillet, j’ai braqué sur la droite et avancé de quelques mètres sur le boulevard très pentu, me suis arrêté devant le rideau baissé d’un garage sur le fronton duquel il était écrit « Le Froid d’Algérie » en lettres capitales orange à l’identique des volets des fenêtres des appartements de l’immeuble.

J’ai désactivé les warnings puis éteint le moteur. Mon fils qui jusque-là dormait, allongé sur la banquette arrière, s’est réveillé un peu perdu et a tenté de se redresser. Il avait dit « papa ! » sans rien ajouter. Là je lui ai lancé « dors Malek, dors encore un peu ». Je suis resté immobile un temps qui m’a paru infini. Dans le rétroviseur extérieur gauche je voyais un policier s’avancer vers nous, un sifflet à la main, Malek s’était laissé tomber. Lorsqu’il est arrivé à hauteur de mon véhicule, le policier a jeté un regard sur la plaque d’immatriculation, m’a-t-il semblé, puis il s’en retourna, ne nota rien. J’avais entre temps ouvert ma portière, fait mine de vérifier l’état de la roue avant gauche, celui de la roue arrière gauche, puis je l’ai refermée. J’étais moi aussi un peu perdu. J’ai demandé à Malek qui gesticulait de rester calme, mais c’est moi qui devais le demeurer. Nous ne sommes pas sortis du véhicule, pas dans l’immédiat. J’ai attendu que mon esprit revienne à de meilleures dispositions et que les autres véhicules – certains se sont garés comme moi sur le boulevard du 5 juillet, mais en double file pas comme moi – se fussent vidés de leurs passagers, une dizaine de minutes, avant de repartir, avec le maximum de douceur. J’aurais plané. Si j’avais pu nous rendre transparents, je n’aurais pas hésité. J’ai laissé avancer la voiture en direction du Front de mer.

Et c’est à hauteur de la station-service Naftal en face du lycée Lotfi, qu’un autre policier qui n’avait probablement rien à faire, me demanda de lui remettre les papiers du véhicule alors même que j’étais à l’arrêt attendant que le feu tricolore passe au vert. Je me suis exécuté sans même demander les raisons d’un tel abus ridicule, ce n’était pas le moment. Il a fait mine de lire le permis de conduire, l’attestation d’assurance, la carte grise. Derrière, plusieurs voitures s’impatientaient en klaxonnant. Le policier ne leur a pas prêté attention. Il m’a dit « li vites hadou, fimi ? » Exact, les vitres avant de mon véhicule étaient fumées, son interrogation n’était pas nécessaire. J’ai répondu « oui ». Il a ajouté « normalement tu les changes », puis « ah, Sonatrach ! » Il a dû déchiffrer mon poste de responsabilité. Il a gribouillé quelque chose sur un bout de journal, et a fait alors en me tendant les papiers « Roh, roh ». Je suis parti lorsque le feu m’y a autorisé, tout droit alors qu’il était plus raisonnable de tourner à droite.

J’ai glissé une cassette audio « Douha aliya » et j’ai accompagné Cheb Mami, parfois à tue-tête, contrariant Malek, tout le long du trajet « Jibouli mali jibouli mali mali mali dak ghzali ! » : retour sur le Front de mer, flanc est du lycée Lotfi, RTA, Casoran, le cimetière et enfin El Hamri. Le « Stade du 19 juin » était bien rempli, plein comme un œuf. Il devait être 14 heures. C’est Malek qui a présenté le billet à l’entrée, porte A. Nous nous sommes installés dans les tribunes, à moins de cent mètres de l’espace officiel et du ‘‘président du HCE’’ Mohamed Boudiaf, que nous distinguions difficilement, mais que nous distinguions. Je le montrais du doigt à mon fils, « il est là, regarde, à côté de la casquette militaire, là, là, tu le vois ? » Mais lui, ce qui l’intéressait c’était les joueurs sur le terrain. Comme nous tous, il ne savait pas que nous ne le reverrions plus jamais. Le match s’est déroulé sans incident, l’ambiance des grands rendez-vous battait son plein. Globalement les spectateurs penchaient pour l’équipe kabyle plus expérimentée. Bien que plus faible, l’équipe de Chlef, l’ASO, ne s’est inclinée qu’à la toute dernière seconde, suite à une erreur de son gardien de but.

La JSK a donc battu l’ASO par 1 à 0, but de Hakim Amaouche. Mon fils et moi sommes rentrés épuisés du stade ce jeudi-là, 25 juin 1992 à la tombée du jour et sous État d’urgence instauré en février dernier. Il durerait 19 ans. Malek s’est enfoncé dans le canapé flétri, avec un jus d’oranges et 50 grammes de Caprices. En deux cils, trois pressions sur le vieux bouton de la vieille télé américaine, il avait traversé l’écran. La Petite maison dans la prairie était son dernier refuge.

J’ai ouvert Le Jeudi d’Algérie que j’avais acheté le matin et que j’ai eu à peine le temps de feuilleter.